診療459日目、プロ棋士と矯正

2024年3月29日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

矯正に関して興味深い記事を見かけたので、シャアします🤝

藤井聡太の歯列矯正にひふみんが「ちょっと心配」と語る理由

藤井聡太八冠

あまたの偉業を重ねながらも、いまだ齢21。そんな将棋の藤井聡太八冠の「口元」に目下、視線が集まっています。

若き天才棋士が選んだ新たな一手を、“あの人”はどう解説するでしょう。

「歯を入れると頭が働かなくなった」という加藤一二三氏

***

その文言がSNS上に飛び交ったのは去る2月23日の夜。

「徹子の部屋」(テレビ朝日系)の特番に出演した藤井八冠がにっこりと笑ったときでした。

〈矯正している!〉

画面に映った歯の表面にワイヤー器具がついており、〈今まで気づかなかった〉〈私も矯正治療中なので親近感〉

などと大騒ぎが起きました。〈歪んだ前歯で見た目の印象が良くなかったから好手だ〉といった肯定的な意見のほか、

〈痛みや不快感がつきものだから悪手だ〉と対局への懸念を示す書き込みも相次いだそうです。

.

「パフォーマンスに影響を与えることはない」

「令和の天才」の奇手に、ネット上は今なおにぎわいをみせている。将棋連盟元理事の田丸昇九段(73)は、

「以前は、棋士を取り上げるのは新聞や専門誌くらいでしたね」と、苦笑いしつつ、

「実績は既に大ベテラン級ですが、まだ21歳。常に人目にさらされている存在ですから……」

全八冠を独占する藤井は現在、56年ぶりとなる「年度勝率記録」更新を見据えています。

歯列矯正の影響が気になるところですが、「対局時に歯痛などがあったら落ち着けないでしょうが、

八冠のようなトップ棋士はそのことさえも忘れてしまうくらいの集中力を持っているものです」

.

実際、矯正歯科医に尋ねても、「治療には多少の痛みや違和感は伴いますが、主治医による適切な処置があれば、

パフォーマンスに影響を与えるまでには至らないでしょう」(医療法人イースマイル国際矯正歯科・有本博英理事長)

とのことだから、さらなる躍進に期待が膨らむのだ。

.

一方で人生最大の危機そんな中、「ちょっと心配です」 と言うのは、「ひふみん」の愛称でおなじみの加藤一二三九段(84)です。

藤井は3月10日放映のNHK杯準決勝戦で羽生善治九段に勝ち、今年度の勝率も依然、史上最高記録を上回ったまま。

「しばらくは藤井1強時代が続くだろう」との声も聞こえてきます。なのに、なぜ不安視するのでしょうか。

「藤井さんの将棋は相も変わらずの絶好調ですが、棋士にとって歯はとても大事なんです」

そう断じながら、前歯を欠いた元名人は自身の現役時代を振り返りました。

「長考に長考を重ねる私は無意識のうちに歯を食いしばっちゃう。それで歯を失ったの。20年も前の話ですよ。

その後、歯を入れたんだけれども、どうにも頭が働かなくなっちゃった」

この時が「人生最大の危機」だったと言います。

「でも、入れた歯を抜いてもらったら、あらびっくり。以前のように自分でも感動を覚える一手を指せるようになったの」

その体験ゆえ、「天才」の歯列矯正という新手を案じているとのことです。

となれば、さすがの藤井の盤上にも黄信号がともるのでしょうか。

引退から7年がたった今も、「将棋研究のために歯を入れない」と言い切るひふみんは、

「とはいえ、あの慎重な藤井さんが熟慮の末に始めたわけですから、今はつつがなく治療が終わることを願っております」

とインタビューを締め括りました。

「週刊新潮」2024年3月21日号 掲載

診療455日目、雨の日の傘の取り扱いについて

2024年3月25日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

出入口すぐの傘立てのところに、傘にかけるナンバーカードを設置致しました。

ご自身の傘にかけることで、他の方の傘との取り違えを防げればと思います。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

本日の雨は、お昼頃まで降るようです☔️

どうぞ足元にお気を付けてご来院くださいね。

診療454日目、便秘について

2024年3月23日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

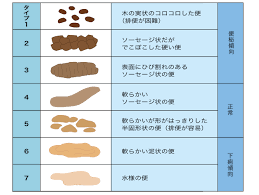

便秘に関して

こんなお悩みありませんか?

- 何日も出ていなかったのに、急いでいる時に限って便意を催す

- 出たと思ったら下痢便、それから何日もでないことがある

- いつでるかわからない不安から、旅行やお出かけなどが全く楽しめなかった

- 食物繊維や発酵食品を摂取しているけど逆にお腹が張ったような感じがする時がある

- 出したはずなのに、なんかスッキリせず下腹部が気持ち悪い

- お腹の張りを日常的に感じ、食欲が湧かないことがある

- 出し始めの便が硬く、排便時に毎回切れて出血するのでトイレに行くのが怖い

- トイレで綺麗にお尻を拭いたはずなのに下着に便が付着している

- 何度拭いても便が紙に付着してしまう

こういった便秘に関連する悩みを抱える方が非常に多いです。

国の統計データでは、現代の日本人女性の2人に1人が便秘と言われています。

約50%の方が便秘の症状を訴えているという状況は1998年から変わることなく、毎年、便秘に悩まされている人が多いという現状です。

その原因は、便秘が起きている場所や原因を正しく理解できていないという問題が挙げられます。

そういった方全員がネットやテレビで仕入れた間違った便秘対策をされています。

実は効果がなかった!?

こんな便秘対策していませんか??

今まで下記のような便秘対策をしたことはありませんか?

実際これらは、あまり効果がありません…

しかも、中には体の健康を害するものもあるので

注意してください。

・発酵食品&食物繊維の摂取:腸活

・便秘対策の下剤や健康食品の摂取

・お腹のマッサージや腸揉み

なんとなくテレビ・CMなどで便秘にいいと聞いたことがある見たことがあるから、これらを実践したことが経験がある方もいるのではないでしょうか?

実は、これらの便秘対策は

逆にお腹が張ってしまって、さらに便秘になってしまう

腸が真っ黒になって腸が動かなくなり、自然にうんこがでなくなる

体の組織を壊してしまい、健康被害が出る

このような健康被害を及ぼすということを知っていましたか?

なぜこういった健康被害が出てしまうのか

それは、ネットやテレビの情報を鵜呑みにして便秘の原因や対策を正しく理解できていないという問題が挙げられます。

それではいつまでたっても便秘は改善されず、一生便秘に悩まされることになります。

なので

まずは正しい原因を知り、正しく対策をしていくことが必要になります。

【明かされる新事実】

日本人の8割が

肛門に便が詰まっています

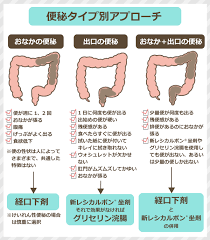

便秘=腸で起こっているものだと思っていませんか??

実は、便秘は“腸”で起こっているものだけではありません。

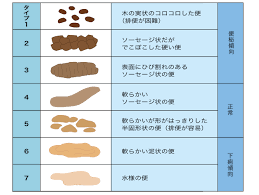

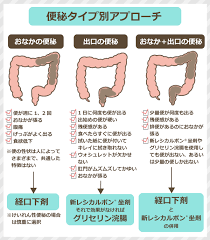

便秘は『腸』と『オシリ』の2つで起きるということをご存知でしょうか。

便秘で悩む方の約8割が、オシリ:肛門で起こる出口便秘であることを知らずに間違った便秘対策をしている状況にあります。

ネットやテレビの発信、腸活情報や企業のマーケティングによって『便秘=腸』という認識が世間一般的に普及しています。

それに加え、医者でさえも正しく便秘を見極められておらず『腸にしか効かない薬』を処方する現状です。

| まずはしっかりと便秘の原因を知ることがとても重要

しかも正しい便秘対策というものは、人それぞれどんな栄養を摂取したらいいのか違ってきます。

便秘タイプを知り、正しい原因を知って、正しく対処していく必要があります。

肛門に便が溜まっていくと

どうなるの?

本当は肛門に原因があるはずなのに発酵食品や乳製品を摂取したり、下剤や便秘対策の健康食品を服用したり、どのメディアでも“腸”に対するアプローチしか紹介されていないことが問題として挙げられます。

食べ物などでいくら”腸”に対するアプローチをしても肛門に溜まっている便秘には全く効果がありません。

肛門に便が溜まっていることでどんどんと雪だるま式に便が積み重なり、腸まで便が溜まっていきます。

その結果、

・痔

・大腸癌

・腸閉塞

こういった病気に発展し、本来は避けられるはずの未来が待ち受けます。

なので、まずは腸活で質のいい便を作るよりも肛門に詰まっている便を出すことが最優先となります。

| そのために必要なのが『尻活』です

では、尻活でどのように肛門に詰まっている便を出すといいのでしょうか?

正しく便秘を改善していく尻活には重要な3つのステップがあります!

どっさり、スッキリ

~尻活3ステップ~

まずは自身の便秘タイプを知りましょう!

尻活でこの3ステップを出口便秘を改善していきます。

1.溜まっている便を出す

2.正しい排泄方法を知る

3.便を出せる体を取り戻す

この3つのステップであなたが悩まされてきた便秘やお腹の張りともさよならできます。

しかし、この3ステップをただ実践するだけではいけません。

溜まっている便を出したり、自身にあったトイレ法や便を出せる体作りは、人それぞれ便秘のタイプごとで変わってきます。

尻活で正しく原因を理解して、根本から改善していくためには自身の便秘タイプを知ることから始めます。

便秘には5つのタイプがあり、その5つのタイプによって原因と解決策が異なってきます。

発酵食品や食物繊維を摂るという食事法といった万人に効く便秘改善はないのです。

診療453日目、「長く続けるための」ウォーキング術

2024年3月22日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

健康長寿の一歩、年齢に負けず

「長く続けるための」ウォーキング術

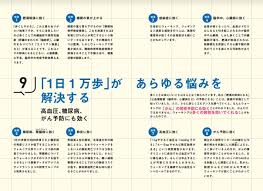

短い散歩に1日数回出るなどして、座りっぱなしの時間を減らすのが大事

<歩くことが心身の健康に効果的なのは知っているが、実際にはどれだけ歩けばいいのか?

歩き方の秘訣や歩行量の目安を運動生理学の専門家に聞く>

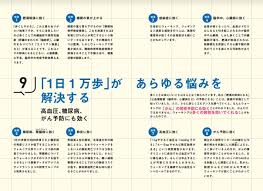

1日1万歩のウオーキングが健康維持の「常識」とされて久しい。

けれども、この数字はどこから来たのか。そもそも本当に正しいのか。

毎日の歩行量を増やすことで心身の健康にメリットがあるのは間違いないと、専門家は言う。

「ウオーキングの歩数を伸ばすなどして運動量が増えれば、心血管機能の改善、体重管理、

メンタルヘルスや睡眠の質の向上、認知機能の強化につながる」と、英ハートフォードシャー大学のリンジー・ボトムズ准教授は語る。

「ウオーキングには、認知症のような慢性疾患や一部の癌の発症リスクを抑える効果が期待できる。

2型糖尿病などの改善にも役立つ場合もある」

では、そうした恩恵にあずかるためには、一定の歩数をクリアしなければならないのか。

運動と健康に関する生理学が専門のボトムズに、ウオーキングにまつわる疑問をぶつけた。

◇ ◇ ◇

■そもそも「1万歩」の数字はどこから?

「1965年に日本の歩数計メーカー、山佐時計計器が発売した商品が由来らしい」と、ボトムズは言う。

「その商品は『万歩計』と言い、『万歩』は日本語で1万歩を意味する。

これが広まり、1日に達成すべき歩行量の目標として世界中で定着したのだろう」

■1万歩では足りないって本当?

運動はどんなものであれ免疫力を高め、心の健康を改善してくれる。

ウオーキングはシンプルでどこでもできるのが、大きなメリット。

年齢を問わず手軽に生活に取り入れられて、健康増進に効果のあるエクササイズだ。

欧州予防循環器学会(EAPC)の機関誌に昨年掲載された論文によれば、1日に2337歩以上歩くことで心血管疾患による死亡リスクが減少した。

1日に3967歩では、死因を問わず全ての死亡リスクが低下した。

米国医師会報(JAMA)の神経科専門誌に2019年に発表されたアルツハイマー病に関する論文は、発症リスクの高い人も1日8900歩程度歩くことで認知機能の低下と脳萎縮を遅らせられるかもしれないと結論付けた。

一方で、健康維持のためには1日2万歩を目指すべきだとの声もある。

だが、心臓の健康に最適な効果を得るには1万歩さえ必要ないとの研究結果もあると、ボトムズは指摘する。

むしろ多くの人がチャレンジできるように、目標は低めに設定したほうがいい、というのが、ボトムズの考え方だ。

「2万歩を目指すのを止めるつもりはないが、一般的な目標はもっと低く設定したほうがいい。達成できない目標を課しても、やる気をくじくだけだ」

「歩行量が7500~8500歩を超えるあたりから死亡リスクにも心血管疾患の発症リスクにも変化が見られなくなると、複数の研究が示している。また、約4400歩のウオーキングを一定期間続けることで女性の死亡率が下がったという研究結果もある」

■結局のところ、どんな目標を掲げればいいのか。

「私ならできるだけたくさん歩きつつ、座っている時間を減らすことを目標にする」と、ボトムズは言う。

「毎日7000歩は歩くよう心がけたい。1日の歩行量が7000歩に満たない人は、現状の数字に1000を足した歩数を目標にするといい」

ウオーキングを暮らしにうまく取り入れ、長く続けるコツはあるのだろうか。

「近年、長時間座りっぱなしの生活がさまざまな健康リスクを増大させることが分かってきた。だから私は歩数にこだわるより、仕事中も座りっぱなしにならないように注意している」

「犬の散歩も会議の合間を縫って、1日数回に分けて行く。話の内容にもよるけれど、散歩をしながら電話で会議に出ることもある。朝晩は必ず犬を散歩に連れていくが、夜は用事を全て済ませてからと決めている。いったん座ってしまうと、立ち上がるのが億劫になるからだ」

「通勤や買い物に車を使うなら、目的地から少し離れた場所に駐車して歩数を稼ぐのもいいだろう」

ただし、ウオーキングが自分には向いていないと思ったら、別の運動に切り替えよう。ボトムズは「肝心なのは体を動かすこと」だと言い、WHO(世界保健機関)のガイドラインを参考に挙げる。

成人は週に中強度の有酸素運動を150分以上、もしくは高強度の有酸素運動を75分以上行い、さらに筋肉トレーニングを2回することをWHOは推奨している。

.

❶ 歩数は「1日トータル」で目指す

ウォーキングの時間だけでなく、買い物に出かけたり、家の階段の上り下りをしたり、無意識に歩いた歩数を含めて、1日の合計で「8000歩/20分」を目指しましょう。何気なく動いている歩数も意外とあるものです。

❷ 歩く時間は朝より夕方

1日の中で体温がピークを迎える夕方に早歩きをして、最高体温をさらに上昇させることがベスト。難しい場合は、起床後1時間以内、就寝前1時間以内を避けて、行うようにしましょう。

❸ 歩き方にはこだわりすぎない

早歩きをする際に気をつけていただきたいのが「大股で歩く」、ただ1点です。これさえ意識していれば、自然に姿勢が良くなったり、腕を振れるようになります。

❹ 早歩きは「なんとか会話できる程度」のスピードで

20分、早歩きするときは「なんとか会話ができる程度」のスピードが目安。歩きながら鼻歌が歌えるぐらいだと遅すぎ、息が切れて会話ができないと速すぎる状態です。

❺ 生活サイクルに合わせて気長に

予定があったり、天気が悪かったりと、ウォーキングを続けられない日もあるもの。そんな時には、1週間や1ヵ月で「出来ていればOK」と考え、ご自分のペースで続けましょう。ゆったりと構えるのが長続きのコツです。

今日から自分のペースで“非常識”ウォーキングを始めてみませんか? 健康や美容効果はもちろん、気持ちのいい汗をかいて、清々しい気分を手に入れましょう!

診療452日目、カロリー制限ダイエットが成功する確率は、約1%しかない

2024年3月21日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

カロリー制限ダイエットが成功する確率は、約1%しかない

<長い間、医師たちのアドバイスは「食べる量を減らして、運動量を増やそう」

だったが、それではダイエットは成功しない。>

<「トロント最高の医師」が代わりに推奨するのは、ファスティング(断食)だ>

どうしたら効果的に減量でき、それを長期間維持できるか。健康なダイエットの秘訣とは何か。

世界中で多くの人を悩ませるこの問題に、長い間、医師たちが述べてきた一般的なアドバイスは「食べる量を減らして、運動量を増やそう」だった。つまり、カロリー制限だ。

しかし、カロリー制限は決して有効ではないことが、数多くの科学的研究から既に証明されていると、「トロント最高の医師」とも呼ばれる医学博士のジェイソン・ファンは言う。

ファンが代わりに推奨するのは、ファスティング(断食)だ。その効果は、体重や血液検査の結果だけにとどまらないらしい。

このたび、ファンは臨床研究者のメーガン・ラモス、コンサルタントのイヴ・メイヤー(両者とも肥満に悩んできた当事者でもある)と組んで、『トロント最高の医師が教える 世界最強のファスティング』(多賀谷正子・訳、CCCメディアハウス)を出版。原書は米アマゾンで1500以上のレビューが付き、平均4.6と、読者から絶大な支持を得てベストセラーとなっている。

「読んですぐに実践できる、ファスティングの決定版」と謳う本書は、ファスティングとは何かに始まり、その準備、実践、うまく続ける秘訣までをまとめた1冊。

ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載。まずは、著者の3人がそれぞれ本書を出版する理由を記した「はじめに」から、ファン医師のパートを抜粋する。

◇ ◇ ◇

〈ジェイソン・ファン〉

私は腎臓専門医、つまり腎臓の疾患を診るスペシャリストだ。メディカルスクールを卒業したあとトロント大学で内科の研修をし、その後カリフォルニア大学ロサンゼルス校で専門医の研修を行った。

これまで20年間、来る日も来る日も腎臓の治療にあたり、生命の維持に不可欠なこの臓器の機能を正常にするために働いてきた。適切な薬を処方し、適切な治療や手術を勧め、腎臓結石、糖尿病、がん、炎症をはじめ、腎不全にともなう問題を抱える人たちを救うための、正しい手順を踏んできた。

だから、いま私が肥満の治療を行い、患者が薬を飲まなくてすむように、手術を受けなくてすむように、そして透析を受けなくてすむようにするための方法を説いているのは、少し不思議な気がする。いま私が自分の使命だと思っていることは、私のような腎臓専門医の仕事をなくすことなのだから。

なぜ、そんなことになったのかといえば、10年ほど前、ある厄介な問題に気づいたからだ。昔は、腎臓病を引き起こす最大の原因は高血圧で、その次が2型糖尿病だった。それが、検査で高血圧の診断が適切に行われ、血圧の薬が使われるようになると、高血圧によって引き起こされる疾患は減少し、腎臓病の主な原因は2型糖尿病になった。

こうした患者に投薬治療やそのほかの技術的な治療を行っても、病状がよくなることがないのは明らかだった。私は次第に、投薬や透析などの治療を行ったところで、この疾患の根本原因に対処しないかぎり、病状が大きく改善することは望めないのではないかと思うようになっていった。

体重が多すぎると2型糖尿病を発症する。ということは、太りすぎていることが腎臓病の根本原因であることは明らかだ。だとすると、唯一の論理的な解決策は、患者が減量するのを手助けすることだ。

.

でも、どうしたら効果的に減量でき、それを長期間維持できるだろうか。減量の目標を最もうまく達成できて、健康になれる方法はなんだろう。

何十年ものあいだ、医師が述べてきた一般的なアドバイスは「食べる量を減らして運動量を増やそう」というものだった。けれども、ほとんどの人には効果がなかったし、数多くの科学的な研究でも(これから本書で述べていく)、カロリー制限が有効ではないことが証明されてきた。

私を含めた誰もが、カロリー制限ダイエットに挑戦して失敗した経験があるはずだ。2キロだけやせたいという人も、93キロやせたいという人も、みな同じだ。

あいにく、私はメディカルスクールで栄養のことや減量については、ほとんど学んでこなかった。そこで、そのふたつを理解するという仕事を自分に課すことにした。私の患者の健康を左右する最も大切な要素は、まず間違いなく体重といっていい。だから、この点に関するエキスパートにならなければいけないと思った。

でも、新しいことを学ぶよりも、自分の頭に染みついた間違ったパラダイムを消し去ることのほうがずっと難しい。自分が知っていると思い込んでいた――メディカルスクールで学んだ――減量についての知識のほとんどが、いまでは完全に間違いであることが証明されている。

カロリー制限がその一例だ。

メディカルスクールでは、体重を落とすには消費するカロリーよりも少ないカロリーの食事をすればいいだけだと教わった。「摂取カロリーを消費カロリーより少なくすれば太らない」という論理だ。

だが、この方法で体重を減らすことはできないし、そう述べているのは私だけではない。カロリー制限法が成功する確率は、ざっくり言って1%ほど。私たちはいままでにないほどカロリーに気をつかっているというのに、肥満はいまや世界的な問題になってしまった。

減量が健康にとって、とくに腎臓疾患にとって大切であることから、私はカロリー制限法を科学的な側面から検証した。すると驚いたことに、カロリー制限法には、科学的に見た利点はいっさいないことがわかったのである。

カロリーそのものを利用する体の生理的経路はない。カロリーを減らせば体重が減ることを証明する研究もない。それどころか、どの研究でも、カロリーを減らしても効果はないとされている。

カロリーを減らしても意味がないとわかっているならば、なぜ医師たちはこの方法を擁護していたのか。どうにも理解に苦しむ。

そこで私は、もっと減量に効果のある方法を探そうと決意した。そして、長らく忘れられていた、昔ながらの有効な方法を見つけたのだ。

私はすぐに、砂糖と精製された穀物の摂取量を減らすことに加え、ファスティング(断食)を実践することを患者に勧めた。このアドバイスが転機をもたらしてくれた。患者は減量に成功し、健康的な習慣を手に入れ、慢性的な問題の多くが改善した。

ファスティングの効果は、体重や血液検査の結果だけにとどまらない。中毒、羞恥心、罪悪感など、減量や不健康な生活にまつわるさまざまな精神的、感情的な問題にも効果がある。医学的な問題もさることながら、こうした苦悩に対処するのも大切なことだ。

そうはいっても、私は減量の精神的、感情的な側面について述べるのに最適な人物ではない。高校生のころからほとんど体重は変わっていないし、つい最近まで、30年間同じズボンをはいていたくらいだ。それはいくらなんでも恥ずかしいといって、妻が捨ててしまったが。

もちろん、祝祭日や休暇のあとは1~2キロ増えてしまうこともあるが、仕事が忙しくなるとまた減る。だから、減量するのは大変なことだと頭では理解していても、自分の経験と照らし合わせて考えることができない。

その点、聡明で歯切れのよいイヴ・メイヤーなら、自らの体験をもとにした話をしてくれるだろうし、私と長年一緒に働いてきたメーガン・ラモスは、個人的な体験からも、専門家の見地からも、肥満についてよく知っている。だから、3人でこの本を書くことで、ファスティングを取り入れたライフスタイルにすれば、増えた体重を減らすことも、慢性疾患をよくすることもできるということを、読者のみなさんに伝えられるのではないかと思っている。

そのために、私たちはこの本を書いていく。あなたにそれを伝えるため。学んでもらうため。笑ったり泣いたりしてもらうため。コミュニティをつくってもらうため。さまざまな神話を見直して、その欠点を明らかにするため。

なにより、誰もが手なづけるのに苦労している”肥満”という獣のことをあなたに理解してもらうために、3人でこの本を書いていこうと思う。

診療451日目、秘訣は「適度な毒」

2024年3月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

長寿日本一の長野県、秘訣は「適度な毒」

県民が実践する病気知らずの食事法とは

長寿日本一といえば沖縄県をイメージする人が多いかもしれない。だが、現在の最長日本一は男女共に長野県だ。一体いつ頃から、どうしてそうなったのだろうか。東京医科歯科大学副学長の古川哲史氏は「その成功の秘密は、食生活の改善・充実を中心とした『予防医療』にある」という—-。

※本稿は、古川哲史『最新研究が示す 病気にならない新常識』(新潮新書)の一部を再編集したものです。

50年で最長寿県となった長野県

日本では、毎年、県別に寿命の長さが発表されています。最長寿県はどこだと思う? ときいたら、沖縄県じゃない? という答えが最も多かったのですが、確かに少し前までは、沖縄県が最長寿県として有名でした。

ですが、今では沖縄県は男性の場合は47都道府県中30位(女性は3位)です。これは沖縄県民の生活様式の急速な欧米化、特にファストフードの普及と車社会の影響が大きかったようです。

最長寿県は、意外なことに長野県です。しかも男性は1990年、女性は2010年に1位に輝いてから長年その座を譲っていません。

長野県は、もともと長寿県だったわけではありません。昭和40年の統計を見ると、男性の寿命は第9位、女性が第26位です。特に脳卒中による死亡率は1965年は全国1位、その前後数年をみても常にワースト3に入っています。

長野県は、四方が山に囲まれており、冬になると雪に閉じ込められるので、野沢菜に代表されるように保存食が重宝されてきました。食品を保存するためには、塩分を多く使います。塩分が細菌などの微生物の繁殖を防ぐからです。

そのため昭和40年代(1965~1974年)の長野県では、塩分摂取量が全国で4番目に多く、高血圧・脳卒中による死亡率が高かったのですが、その頃、圧倒的に寿命が長かったのが沖縄県でした。50年の間に、沖縄県と長野県の立場は完全に逆転してしまったのです。

一体なぜなのでしょう。

健康で現役の高齢者

長野県の医療(「長野モデル」)を、今の日本のお手本にすべき理由が、もう一つあります。それは昭和40年代の長野県と、今日の日本の状況に重要な共通点があることです。

65歳以上を高齢者といいますが、全人口に占める高齢者の割合により、社会を「高齢化社会」(高齢化率7%以上~14%未満・以下同)、「高齢社会」(14~21%)、「超高齢社会」(21%以上)と、呼び分けます。

日本は2007年に、全人口に占める高齢者の割合が21%を超え、世界で初めて超高齢社会になりました。

昭和40年代の長野県をみると、若者は仕事を求めて都会に出てしまい、全国に先駆けて高齢化が進んでいて、65歳以上の住民が23%に達する「超高齢社会」となっていました。

今の日本全体の縮図が、50年近く前の長野県には、既に出来上がっていたのです。それにもかかわらず、50年後の現在、最長寿県となっているのです。

実は、長野県は長寿なだけではなく、高齢者の就業率が26.7%で、これも全国1位です。この数字は全国平均を大きく上回っており、高齢者の就業率が最も低い沖縄県の約2倍にも達します。

すなわち、寿命が長いだけではなく、健康寿命(自立して生活をおくれる年齢のこと)も長く、男女共に全国1位なのです。

健康で長生きという、超高齢社会を迎える日本の、まさにお手本なのです。

予防医療は減塩運動から始まった

日本の死亡原因の第1位は、長年「がん」です。長野県は、今でも脳卒中による死亡率は全国でも高い方ですが、それでも最長寿県であるのは、がんによる死亡率が全国で一番低いからなのです。

では、長野県はがんに対する治療対策がよっぽど進んでいるのだろうと思われるかもしれませんが、実は長野県は、多くの都道府県が持つ「がんセンター」がない、全国でも数少ない県なのです。

一般の病院数も47都道府県中33位と平均以下です。

一方、県民のヘルスケア、病気予防を担う公民館の数は全国1位で、保健師さんの数も全国2位です。

長野県の成功の秘訣は、病気になってからの医療ではなく、病気にならないようにする、「予防医療」にあると考えられます。

今では「長野モデル」と呼ばれる長野県のこうした医療は、佐久市に立て続けに赴任した、地域医療に熱心な医師らが始めた「減塩運動」からスタートしました。

1945年に佐久総合病院に若月俊一医師が赴任、59年に佐久市の国保浅間総合病院に吉澤國雄院長が赴任し、長野県は農作業が忙しく、交通の便も悪いので、吉澤院長が公民館に出向いて「脳卒中になる理由は塩分の摂り過ぎであることを知ろう、そして予防しよう」「そのために足元の生活を見直そう」「自分で自分の健康を守る意識を持とう」と根気強く説いて回ったそうです。

その活動が、80年には長野県全体の「県民減塩運動」につながって、当時1日の塩分摂取量が15.9gだったのが、83年には11gにまで減ったそうです。

活動は、諏訪中央病院院長の鎌田實先生に引き継がれて、現在に至ります。若月先生ご自身は96歳、吉澤先生は93歳とご長命で、鎌田先生も72歳の今も現役でバリバリ活躍されており、「長野モデル」が長寿に良いことを、身をもって証明されています。

野菜の「適度な毒」が身体に良い

「長野モデル」で特に力を入れたのは、食生活の改善・充実でした。その特徴をこれからご紹介しましょう。

まず一つ目は、食事にかける時間の長さです。長野県のそれは1日平均104分と、全国第3位の長さです。これはよく噛んで食べていることを意味します。よく噛むと、食べ過ぎを予防し、肥満を抑えます。その結果、長野県は全国でも、病気のもととなる肥満の割合が少ない県の一つです。

また噛む回数が減ると、認知症も増えることが知られています。よく噛むことはその意味でも大事なのです。

二つ目は、野菜摂取量の多さです。野菜が身体によいことは常識でしょうが、どうしてなのかは専門家の間でも答えがわかれるところで、今では野菜に含まれる「適度な毒」が、ストレスへの抵抗力を強くする、という考えが主流になってきています。

長野県は白菜・レタスなどの生産量は全国1位、キャベツやトマトなども全国トップクラスです。

一方、野菜の摂取量も、男女とも全国第1位です。1日当たりの野菜摂取量の全国平均は301gに対して、長野県は379gです。一番少ない徳島県は245gなので、長野県の野菜摂取量はその1.5倍です。

こと野菜に関しては、地産地消が実現されているのです。

地産地消の赤ワイン、味噌、キノコ

ポリフェノールを含み、心臓病や、特に動脈硬化によいことが知られている赤ワインについても、長野県は地産地消の割合が高いことがわかっています。

ワインの原料であるブドウ、そしてワインの生産量共に、第1位は山梨県で、長野県はどちらも2位なのですが、山梨県は生産量の98.5%が出荷されていて、自県ではほとんど消費されていないのです(わずか1.5%)。

一方、長野県では生産量の12%が自県で消費されています。決して多い数字とは言えませんが、山梨県に比べると長野県は、ワインの地産地消の割合が8倍も高いのです。

それから、長野県には生産量全国第1位の食品が、野菜の他にもいくつかありますが、中でもダントツの全国第1位の食品が、発酵食品の味噌です。「信州味噌」は日本の全生産量の約半分を占めています。

さらにもう一つ、生産量全国第1位の食品なのが、キノコです。こちらは全国生産量の約3分の1を占めます。

味噌もキノコも、生産量だけでなく、人口当たりの消費量も長野県が全国第1位です。

中でもキノコの消費量は、全国平均の1.4倍、最も消費の少ない沖縄県の2.5倍近くとなっています。ここでも長野県は地産地消を実現できているのです。

なぜ味噌とキノコが身体によいかといえば、ポリアミンと呼ばれる物質を豊富に含むからです。このポリアミンは健康によく、特に老化防止に効果がある事が、最近、あきらかになっています。

こうした「長野モデル」の特徴から学べるものは多いのですが、一番大事なのは、吉澤先生が説いて回った「自分で自分の健康を守る意識を持つ」、つまりひとりひとりが健康に対して、自主的に取り組むことです。

病気になってから病気を治すのではなく、そもそも病気にかからないための生活について、日ごろから気を配る、これに尽きるのかもしれません。

診療450日目、音楽で食欲が変わる!?

2024年3月18日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

知ってました?!

低音域の音楽を流すと人は大盛りを注文し、

音量が大きいと不健康な食べ物を選んでしまう

<近年の研究で分かってきた。音楽の使い方次第で、

食べ物の味、食べたいもの、食べたい量まで変えられる>

なぜレストランで食べる食事はこんなにおいしいのでしょう。

それはシェフたちの長年の研鑽のたまものであるのは間違いない。

その一方、全く同じものを自宅で食べたら味は多少違うかもしれないことが、近年の研究で確認されている。

そのことに気付かないままだと、私たちの心理は行く先々のさまざまな仕掛けに操作されることになる。

色、匂い、音、照明──このいずれもが脳による味の知覚に影響を与え、食べ物の味わいを変化させる可能性がある。

食べ物の特徴(明るい色彩に盛り付けられて、しゃれた名前が付いているとか)は

もちろんのこと、食べる時の周囲の環境も関係してくるのだ。

学術誌に先ごろ発表された論文で、イタリアのカンパニア大学の研究チームは、

周囲の環境が変わると低糖オレンジジュースの味の知覚がどう変化するか調べた。

.

その結果、暖色の照明で、背景が赤く、周波数の高い音が流れている環境では

ジュースはより甘く感じられ、寒色の照明で背景の色が緑、周波数の低い音が

流れている環境ではジュースは「濃く」、香りが強く感じられることが確認された。

「音楽の使い方次第で食べ物の味を変えられる『音の味付け効果(sonic seasoning)』には、驚きしかない」と、

オックスフォード大学のチャールズ・スペンス教授(実験心理学)は本誌に語った。

.

スペンスは音が味の知覚に与える影響を幅広く研究してきた。

2017年に別の学術誌にスペンスらが発表した論文によれば、耳に心地よい「甘い」音楽を流すと、

「耳障りな」音楽を流したときに比べてチョコレートの味わいが大きく変化したという。

「少しの砂糖が入ったブラックコーヒーもしくはダークチョコレートを渡して、甘い音楽、

あるいはビターな音楽をかければ、大多数の人が甘い音楽を聞きながら食べるチョコレートの

ほうがより甘く感じると答えるはずだ」とスペンスは言う。

.

「音の味付け効果」は世界各地で活用されている

この「音の味付け効果」は世界各地のレストランやカフェで実際に活用されている。

例えば北京にあるシン・カフェでは、一日中甘い音楽をかけている。

同じ味を保ったままで飲み物の糖分を減らせるからだとスペンスは言う。

また、2018年に発表された研究によれば、BGMの音の高さは食べる量に影響する。

店内に低い音域の音楽を流すと、人は大盛りを選びがちになるという。

音量についていえば、店内で流れる曲の音を大きくすると、客は飲み物をたくさん飲みたくなり、

健康的でない食べ物を選びがちになる。

対照的に、穏やかなアンビエントミュージックがかかっているレストランでは、

客は飲食にたくさん金を出すとともに、健康的な食べ物を選ぶ傾向があるという。

同じような効果は音楽のテンポについても見られ、ゆったりした音楽がかかっていると、

客の滞在時間は延び、たくさんお金を使う傾向がある。

こうした心理的な仕掛けのせいで財布のひもが緩んでしまったとしても、おいしく糖分を

減らせて健康的な飲み物や料理を選べるなら、それはそれで悪くないかもしれない。

診療449日目、アポイントメントについて

2024年3月16日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

暗黙の了解というのも、

相違が生まれてしまいますので、

一度文章に認めたいと思います。

まず第一に当院は予約優先です。

定刻にお声がけし診療に入ることを基本としていますが、

前の予約枠の方が早く治療が終わった際などは予約時間よりお早くお声がけします。

反対に前の方の治療が長引いてしまった場合、少々お待ち時間が発生します。

その際は必ずご説明します。

連絡のないまま定刻にいらっしゃらない場合は、

お電話を差し上げ予約確認をする場合がございます。

診療時間の1番の方で事前連絡がつかないキャンセル希望の方は、

当院宛にメールをくださると幸いです。

また、遅刻されますと、予定していた治療内容の時間が足りず、

場合によってはお日にちの変更をお願いします。

あまりにも無断キャンセルが続く、遅刻が続く方は、

事前のご予約をお断りし、当日予約のみのご対応とさせて頂きます。

無断キャンセルとは、ご予約されたにも関わらず、

前日の正午までに変更並びにキャンセルをされなかったことを指します。

web予約の方はご自身で予約の変更やキャンセルの操作ができません。

また再度新規予約を取ることもできません。

必ずご一報お願い申し上げます。

より多くの患者様に真摯な治療、検診を行えますよう、

くれぐれもご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

診療448日目、「朝の歯磨きは食前・食後?」

2024年3月15日

「朝の歯磨きは食前・食後?」

毎日の正しい歯磨き習慣で腸内環境も改善する

<歯磨きは一日何回するのが良いの?

どれぐらいの時間が必要?

歯の健康にかかわる様々な疑問に専門家が回答する>

年を重ねても生き生きと過ごすにはどうすればいいか。

70歳を超えて元気に生きていくためには、食べる力を落とさないことが重要になります。

その際に重要性を強調したいのが食べ物の入り口である「口の中」でありそのケアです。

歯科医師の栗原丈徳さん、医師の栗原毅さんが書いた『70歳の壁を越える 食べる力』(エクスナレッジ)より紹介します――。

※本稿は、栗原毅、栗原丈徳『70歳の壁を越える 食べる力』(エクスナレッジ)の一部を再編集したものです。

.

【歯科衛生士は歯みがきの先生】

現在は、歯科医院に行くと、口腔こうくうケアのプロフェッショナルである歯科衛生士が歯みがきのやり方を指導してくれます。

人によって歯並びや歯の状態が違っているので、自分ではきちんとみがいているつもりでも、実際にはプラークが取れていないことがあります。

歯科衛生士はそうしたみがき方の弱点を指摘し、みがけてない歯をきれいにするにはどういうふうに歯ブラシを当てればよいかなど、きめ細かなアドバイスをしてくれます。

ですから、これからまじめに歯周病予防のための歯みがきを始めようと思っている人は、一度、歯科衛生士に教わるのも一つの方法です。

歯科衛生士はその人の歯並びなどを考慮して、どんな歯ブラシを選べば効果的にみがけるのか、また後述する歯間ブラシのサイズや使い方などについても教えてくれます。

とくに歯の異常がなくて歯科医院に行くのであれば、本稿に歯科衛生士に歯みがきのやり方を教えてもらえると書いてあったので、一度歯を診てくれませんか? といえばよいでしょう。

【みがく順番はない。すべての歯をみがければいい】

食べかすが残りやすいのは、①歯の噛む面、②歯と歯の間、③歯と歯肉の間、の3つです。

②と③はプラークがこびりついて、歯周病菌が繁殖しやすいので、歯周病予防のためにしっかりみがく必要があります。

①はおもに奥歯のことで、ここに食べかすが残るとむし歯のリスクが上がるので、できれば歯みがきの最後に奥歯のかむ面もみがいたほうがよいでしょう。ただ歯周病予防のための優先順位としては②と③です。

みがく順番についてもよく聞かれます。みがく順番が書かれている本もありますが、別に順番はありません。

奥歯からみがいてもよいし、前歯からみがいても同じです。裏からみがいてもよいし、表からみがいてもかまいません。

大事なのはすべての歯をみがくということです。

そしてむし歯対策として、歯の噛む面も最後にみがくとよいと思います。歯の噛む面には溝があり、ここに食べかすがたまります。

歯も経年劣化をするので、溝が深くなっていれば、噛み合わせの問題も出てきます。噛み合わせが気になる人は、歯科医院で直してもらったほうがよいでしょう。

【就寝前は10分以上時間をかけてみがく】

1日3回といいたいところですが、大事なのは回数よりもタイミング、つまりいつみがくかということ。そして一番大事な時間帯は、寝る前です。

歯周病菌が夜寝ている間に繁殖しやすいのは、寝ているときに唾液の分泌が少なくなるからです。

唾液には殺菌作用があるので、唾液の分泌が盛んな日中は、歯周病菌は就寝時よりはおとなしくしています。

ですから、歯周病菌の温床となるプラークを寝る前にしっかり落として、歯周病菌の繁殖を抑えないといけません。

お酒を飲んだ後に歯みがきをするのは大変かもしれませんが、歯を失わないための一番重要な歯みがきは夜なので、舌みがきなどを含め10分以上時間をかけて、しっかりみがくようにしてください。

もう1つ大事な時間は、朝起きた直後の歯みがきです。

朝は必ず朝食後にみがいているという人がいますが、それよりも重要なのは、起床直後です。

朝起きた直後はまだ唾液の分泌が少ないので、口腔内環境が劣悪な状態になっています。

寝る前に歯をきちんとみがいていても、口腔内の歯周病菌がゼロになるわけではありません。口腔内には、歯周病菌が残っています。

この口腔内にいる歯周病菌を飲み込んでしまうと、胃を通過して腸にまで達し、腸内環境を破壊するともいわれています。

診療447日目、お待たせする時間

2024年3月14日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

先日、ブログ担当の受付は、患者として医科を受診しました。

初めての受診(初診といいます)で尚且つ検査希望、当日医師からの説明希望という、

時間がかかることが想定される受診希望でしたが、

・・・なんと受付から薬の受け取りまでにトータル4時間😭

もちろん、受付さん、看護師さん、技師さん、先生、薬剤師さん

たくさんの方に関わっていただいて、尚且つミスがないようにと

案に待ち時間があったわけでないことは重々承知です。

(クレームではありませんよ)

当院はもちろん4時間といった長時間かかるとこはありませんが、

1分でも患者様の待ち時間を減らす努力が必要だなあと

待ち疲れしてしまった私は痛感しました。

待ち時間を減らす一つととしては、

やはり「ご予約優先」「予約患者様を時間通りにお声がけする」という基本からだと思います。

身を引き締めて笑顔で患者様を向かい入れたいです!

よろしくお願い申し上げます。