診療705日目、健康を重視する食品選択を行う際、 ヒトの脳はどう機能しているか

2025年3月27日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

興味深い知事を常にストックしているブログ担当ですが、気になるけど、難しい内容だな〜と

重い腰がなかなか上がらずに長らく寝かしている話題もあります。

その中の一つ「ヒトの脳🧠」に関したお話しです!

健康を重視する食品選択を行う際、

ヒトの脳はどう機能しているか

群馬大学は7月30日、「おいしいけど健康によくない食べ物」に対して

「健康にいいけどおいしくない食べ物」を選ぶとき、ヒトの前頭前野が活動し、

その活動は長期的な利益を最大にする自制心の強いヒトほど大きくなることを発見したと発表しました。

この研究は、同大情報学部の竹鼻愛研究員(研究当時)と地村弘二教授、

生理学研究所の定藤規弘教授(兼任)、株式会社アラヤの近添淳一チームリーダー、

同志社大学大学院脳科学研究科の松井鉄平教授らの研究グループによるものです。

研究成果は、「Cerebral Cortex」に掲載されています。

.

食べ物を選ぶとき、おいしさや健康にいいかは重要です。

健康にいい食事をとることは、自身の健康につながります。

しかし、誰もがそのことを知っているにもかかわらず、おいしさを優先して

健康に悪い食事を衝動的に選んでしまうことがよくあることでしょう。

例えば、脂肪分や糖分、炭水化物が多く含まれた食べ物が健康にはあまりよくないと

わかっていながらも、つい手を伸ばしてしまう経験は誰にでもありますよね。

つまり、健康的な食べ物を優先して選択していくことは簡単ではありません。

年間通じていつでもダイエット記事は人気なコンテンツである理由は、

需要があるからこそ、共感を生めるからと言って過言ではありませんよね。

.

これは、おいしさより健康を重視して食べ物を選ぶためには、おいしさという目前の利益より、

健康という長期的な利益を優先するための自制が必要だからです。

健康を重視する食品選択を行う際に、ヒトの脳はどのように機能しているか、

このときの脳活動は自制とどのように関わっているのかを、今回研究グループは調査されました。

科学的な角度からの調査です!

.

自制の強さ、金銭報酬の選択課題により測定

研究グループは、おいしさと健康を指標にした食べ物をヒト被験者が選択する状況における

脳活動を計測されました。まず、被験者は食べ物を、おいしさと健康的かどうかで評価し、

「おいしいけど健康によくない食品」と「健康にいいけどおいしくない食品」に分類しました。

そして、脳活動の計測中に、画面に表示されたこれらの2種類の食品のうち、

どちらか食べたい方を選択しました。ここで、「おいしいけど健康によくない食品」ではなく、

「健康にいいけどおいしくない食品」を選んだ場合、おいしさより健康を重視したことに相当すると判断します。

加えて、将来得られる金銭報酬を選択する課題により、自制の強さを測定しました。

(より複雑な話題になってしまうので、今回は省略します)

.

「おいしさ<健康」重視の場合に前頭前野が活動、

自制心が強いヒトほど活動が大きい

食べ物の選択における脳活動を調べたところ、「健康にいいけどおいしくない食品」を選んだとき、

すなわち、おいしさより健康を重視する選択を行ったとき、前頭前野の大きな活動が観察された。さらに、金銭報酬における長期的な利益を優先する、つまり、自制心が強いヒトほど、これらの領域の脳活動が大きいということがわかった。一方、自制心の強さは認知機能と関係があるとこれまで考えられてきたが、認知機能は、食べ物の選択における健康の優先とは関係がないことが示唆された。

健康を優先するという長期的な利益に基づく選択はヒトに特徴的

「今回の研究結果は、ヒトがおいしさより健康を重視して食品を選ぶとき、長期的な利益を優先するという自制に関連した前頭前野の活動が重要な役割を果たしていることを示唆している。食べ物の選択は他の動物種にとっても大切な行動であるが、健康を優先するという長期的な利益に基づく選択をすることはヒトに特徴的であると考えられ、ヒトで最も発達している前頭前野が健康の優先に関与していることは興味深い。健康的な食生活の継続には、この前頭前野における自制の機構が重要ではないかと考えられる」と、研究グループは述べている。

診療704日目、エナメル質形成不全とターナーの歯

2025年3月25日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

昨日の「エナメル質形成不全」の内容が想定より長くなったので、前後編い分けました。

ではいきます!

.

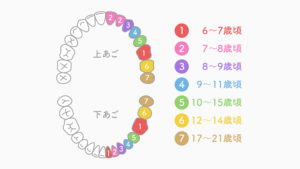

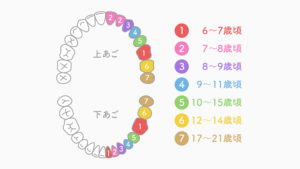

歯の生え変わりの時期に要注意

エナメル質形成不全症の原因にはさまざまな要因が考えられています。

その中でも代表的なものの一つが「ターナーの歯」です。

ターナーの歯とは、乳歯の外傷や虫歯が原因で、次に生えてくる大人の歯(永久歯)の

エナメル質が正常に形成されず、欠損や弱化が生じてしまう状態を指します。

このターナー歯の特徴は 乳歯の根尖性歯周炎が原因なので、 左右対称性はありません。

例えば、乳歯が外傷を受けた際、その衝撃が顎の中で成長中の永久歯にまで影響を及ぼし、

エナメル質の形成に障害が起こることがあります。また、乳歯の虫歯が進行して歯髄に達すると、

その感染が成長中の永久歯に伝わり、結果的にエナメル質が正常に形成されないこともあります。

このようなケースでは、永久歯が生えてくる際に表面に白斑や欠損、あるいは質の弱い部分が

見られることがあり、これが「ターナーの歯」として現れます。

.

「乳歯の虫歯が永久歯にも伝染りますか?」と心配される親御さんもいらっしゃいます。

その答えはyesでもありNoでもあります。

全ての乳歯の虫歯が永久歯に影響を与えるわけではありませんが、

歯髄と言われる歯の神経に達するまでの深い虫歯にはくれぐれも気をつけて行きたい

理由の一つがターナーの歯へのリスク回避です。

ターナー歯が抱えるリスクについて

ターナーの歯は見た目の問題だけでなく、エナメル質の強度が低下しているため虫歯になりやすい

というリスクも抱えています。そのため、乳歯の段階での適切なケアが非常に重要です。

特に、乳歯の虫歯や外傷には細心の注意を払い、早めに治療を行うことで、

次に生えてくる永久歯への影響を最小限に抑えることが求められます。

ターナーの歯を防ぐためには、まず外傷を予防することが重要です。

例えば、運動中や遊びの際には、転倒などのリスクを減らすために適切な保護具を使用することが

推奨されます。また、乳歯に虫歯が発生した場合は、早期に適切な治療を受けることが不可欠です。

虫歯が進行すると、永久歯に悪影響を与える可能性が高まるため、日常的なブラッシングや

フッ素塗布などを通じて虫歯を予防することが大切です。

さらに、ターナーの歯が見つかった場合には、適切な対策を講じることが必要です。

例えば、エナメル質の欠損が軽度であれば、フッ素塗布やシーラントによって保護することで、

虫歯の進行を防ぐことが可能です。欠損が広範囲にわたる場合には、必要に応じて詰め物や

被せ物による修復治療が行われます。

当院では、まずは状態を確認してから、

定期検診で経過観測をするか、上記のような処置をするか診断していきます。

.

生活習慣とエナメル質形成不全

その他にも、エナメル質形成不全の原因は遺伝的な要因や生活習慣にも関係していると

考えられています。喫煙や過度なアルコール摂取、栄養不足、ストレスなどが影響を

与えることがあるとされています。特に成長期のお子さまにおいては、外傷や虫歯だけでなく、

生活習慣全般にも気を配ることが大切です。歯の発育が進む時期には、バランスのとれた食事、

規則正しい生活リズム、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を維持することが、

エナメル質形成不全を防ぐためにも役立つと考えられています。

.

歯の裂孔にも注意が必要

さらに、歯の生え変わりの時期には「裂孔(れっこう)」、いわゆる歯の溝の深さにも注意が必要です。

特に上あごの前歯の裏側や下あごの6歳臼歯の頬側には深い溝が形成されやすく、

これが虫歯の原因となることがあります。裂孔が深い場合、そこに食べ物のカスや

プラークが溜まりやすく、虫歯のリスクが高まります。この裂孔は肉眼で確認するのが

難しいことが多く、特に子どもの場合は定期健診で歯科医にチェックしてもらうことが重要です。

定期的なフッ素塗布やシーラントと呼ばれる予防処置を行うことで、虫歯のリスクを軽減することができます。

適切なケアで健康な永久歯を維持

生え変わりの時期における適切なケアは、後々の歯の健康に大きな影響を与えます。

エナメル質形成不全を防ぐためには、外傷や虫歯の予防、健康的な生活習慣の維持、

そして定期的な歯科健診が不可欠です。特に歯の溝や裂孔のケアについては、

定期的な検診で早期に問題を見つけ、適切に対処することで、健康な永久歯の維持が可能になります。

椎名町駅えがお歯科では3.4ヶ月に一度の定期検診をお勧めすることが多いです。

どうすればいいの?

大切なのは、ご自身のお子さんがエナメル質形成不全症かどうかを知ることです!

そしてできるだけ早期に歯科医院にて、生え始めた永久歯の奥歯のエナメル質形成不全を

発見してもらい、経過観察を始めましょう。もしエナメル質が欠けたり崩れたりしたら、

レジンと呼ばれるプラスチック材料を用いて補強していきます。

大きく崩れる前に小さな補強をすることで、できるだけ長持ちさせることが重要です。

こうして失われていくエナメル質をレジンで補いながら、お子さんのお口の成長と完成を待ち、

本格的に被せ物が必要になるタイミングを遅らせることができます。そうすることで、

最終的な治療のやり変えを減らすことができます。エナメル質形成不全症でも、

早めに気づいて定期的にメンテナンスに通っていただければ、予防や小さな処置などできることはたくさんあります。

悩みこまないで、まずはご相談を!

「歯磨きを丁寧にしているのに・・・」「なんでこんなに虫歯ばっかり・・・」とお悩みの方、

いらっしゃいませんでしょうか?もしかしたらそれはエナメル質形成不全症かもしれません。

そうであれば、原因はお子様の歯磨き不足のせいでも、ご家族の努力不足のせいでもありません。

エナメル質形成不全症をご家庭の努力で守るのは大変難しいものです。

診療703日目、エナメル質形成不全症とは?

2025年3月24日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

こちらのブログは、と書きたいところではありますが、

その時々で院内で話題に登ったテーマや、最近来院される患者様の傾向、頂いた質問を元に、

調べてみなさまにシェアしています!

たまに読み返すと、ブログ担当としてはその時々の熱感を思い出せるので、

「日記」要素もあります。もちろん間違ったことを書いてはいけませんので、

真面目要素は高めに意識しています!

と、たまには綴ってみました☺️

では本編です!

エナメル質形成不全症とは?

まずは症例をご覧ください。

ナメル質形成不全症(MIH)とは、エナメル質が生まれつきモロい状態のことを言います。

主に永久歯の前歯と6歳臼歯に見られることが多く、黄色っぽい変色が特長です。

この病気の原因としては、「妊娠中のお母さんからの影響や遺伝」「出産時の障害」「早期産」

「生後1-3年以内の疾患や抗生剤の投与」など様々なものが挙げられていますが、どれも決定的なものとは

されていません。歯のエナメル質がしっかり作られない病気です。

エナメル質形成不全になると、生えたばかりなのに、歯の色が茶色い・黄色い、または、

歯がまだらに白くなったり、歯の表面が欠けていることがあります。

当院でも保護の方から「虫歯でしょうか?」と相談させるケースが多くあります。

症状の原因はさまざま

①妊娠中のお母さんからの影響(全身的要因)

エナメル質形成不全の原因の一つと考えられるものに、妊娠中のお母さんからの影響があります。

妊娠中、つわりで十分に食べられないなど、お腹の中にいる赤ちゃんへの栄養が不足し、胎児の時期に歯がしっかり形成されないと、エナメル質形成不全になる可能性があります。

妊娠中に飲んだお薬が、エナメル質の形成に悪影響を与えるケースもあるようです。

早産で、しっかりエナメル質が形成される前に赤ちゃんが生まれた場合も、エナメル質形成不全になることがあります。

ただし、お子さまの歯がエナメル質形成不全だからと言って、必ずしも、妊娠中のお母さんからの影響とは限りません。後述する、赤ちゃん側の要素もエナメル質形成不全の原因になり得ます。どうか、「自分のせいで、子どもがエナメル質形成不全になってしまった」と気になさらないでください。

②胎内の赤ちゃんの代謝異常(全身的要因)

お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんの身体に代謝異常(身体の組織を作ったり壊したりする機能の異常)があると、エナメル質形成不全になることがあります。

③遺伝によるもの(全身的要因)

遺伝により、生まれつき、エナメル質形成不全になることがあります。遺伝でエナメル質形成不全になるメカニズムは、はっきりとはわかっていません。

遺伝によるエナメル質形成不全は、すべての乳歯、または、すべての永久歯に歯の変色・歯の欠けなどの形成不全が見られます。何本かなど限定的ではなく、すべての歯に変色・歯の欠けが見られる場合は、遺伝が原因の可能性が高いです。

④乳歯の怪我・高熱・重度のむし歯など(局所的要因)(永久歯のエナメル質形成不全)

乳歯の時期に歯をぶつけて歯を怪我したり、高熱、乳歯の重度のむし歯が原因で、永久歯のエナメル質形成不全になることがあります。

どのくらいの子供に起こる病気なの?

5~10人に1人の子どもが発症?歯の変色・欠けに注意を

先ほど、前歯と6歳臼歯でよく見られるとお伝えしましたが、大きなトラブルになるのは6歳臼歯です。

エナメル質形成不全症により柔らかくモロい状態になってしまっているエナメル質、

これに大きな噛み合わせの力がかかることによって、歯自体が欠けてしまうリスクがあります。

歯自体の防御力の問題なので、どれだけ綺麗に歯磨きをしていたとしても、回避できないことも多いのです。

2012年4~6月、日本の千葉県内にて行われた、7~12歳の児童3,348名に対する大規模調査では、

お子さんの「10人に1人」がエナメル質形成不全症に罹患していることがわかりました。

2015・2016年に日本小児歯科学会と富山大学が行った共同研究では、

日本の7~9歳の子どもの5~10人に1人がエナメル質形成不全だった、と報告されています。

上記の調査結果からもわかるように、エナメル質形成不全はけっして珍しいものではなく、

子どもによく見られる歯の病気の一つです。「子供の虫歯は親の責任!」と言った風潮がある中で、

「ちゃんと仕上げ磨きまでしているのに、なんで虫歯になるのだろう・・・。」とお悩みの親御さんも

沢山いることと思います。しかし、エナメル質形成不全症の場合は、どんなにしっかりケアをしても、

他の歯に比べて虫歯になるリスクはどうしても高くなってします。

今回は長くなってしまうので後編に続きます!

診療702日目、妊娠中の歯周病の放置はNG!

2025年3月21日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

妊娠中の歯周病の放置はNG!

お腹の赤ちゃんへの影響は

妊娠すると、ホルモンバランスの変化によって歯周病になりやすいということをご存知ですか?実は、妊娠性歯肉炎という妊婦さん特有の病気があるほど、歯周病は妊娠とのつながりが強いのです。

はじめはほんの小さな歯茎の腫れでも、放っておくと炎症がみるみる広がって、全身にさまざまな影響を与えることから、妊娠中といえでも、毎日のオーラルケアをしっかりと行って、歯周病を予防する必要があります。

妊婦さんがかかりやすい妊娠性歯肉炎とは

歯周病とは、細菌感染によって炎症が起こることにより、歯肉や歯根膜、歯槽骨などの歯周組織が破壊されてしまう病気で、炎症が歯肉にとどまっている歯肉炎と、歯根膜や歯槽骨まで広がる歯周炎の二つに分類されます。

そして、妊婦さんに起こりやすい歯周炎を妊娠性歯肉炎といいます。妊娠中は、ホルモンバランスの変化だけでなく、つわりによる吐き気がひどくなることで、食生活が不規則になったり、歯磨きが不十分になったりして、結果的に歯肉炎のリスクが高くなるのです。

また、歯肉炎のほかに、妊娠中は妊娠性エプーリスと呼ばれる良性の腫瘍が歯茎にできやすいため注意しましょう。妊娠性エプーリスは歯肉炎と違い、放っておいても出産後に自然になくなっていることが多いのですが、悪化すると歯肉や歯槽骨の切除が必要になることもあります。

歯周病がお腹の赤ちゃんに与える影響

妊娠中に歯周病になってしまうと、影響を及ぼすのは母体だけではありません。早産や低体重児出産のように、胎児や出産に悪影響を与える可能性があります。

通常、出産が近くなると、プロスタグランジンという物質が子宮で分泌されることによって、分娩が始まりあす。しかし、歯周病により炎症が広がると、それを抑えようとしてプロスタグランジンが作られてしまうため、分娩時と同じように子宮の収縮が促されて、早産が引き起こされてしまうのです。

また、ママが歯周病である場合、通常の出産よりも低体重児の割合が多いという調査結果があることから、お腹の赤ちゃんが正常な発育のためにも、歯周病にならないように対策を行う必要があります。

妊娠中におすすめの歯周病予防

歯周病を予防するためにはプラークコントロールが重要ですが、妊娠中は思うように歯を磨くことができないことから、お困りの妊婦さんは多いのではないでしょうか。そのような妊娠中の方には、無理をせずに歯周病を防ぐことができる、次のような対策がおすすめです。

体調がよい時にしっかり歯を磨く

つわりがひどくて歯磨きができない場合は、体調がよい時間帯に重点的に歯を磨いておきましょう。また、歯ブラシを口に入れると気分が悪くなるという人は、子供用の小さな歯ブラシを使うことで軽減されるほか、歯磨剤のにおいが苦手な妊婦さんには、何も付けずに磨くノンペーストブラッシングがおすすめです。

.

①水分をしっかり摂る

お口の中が乾燥していると、歯周病の原因となる細菌が繁殖しやすくなるため、こまめに水分を摂ってお口の中を潤しましょう。ただし、糖分を含むジュースや炭酸飲料、牛乳などの乳飲料は、プラーク(歯垢)ができる原因となるため、お水やルイボスティーのようなフェインを含まない無糖の飲み物がベストです。

②ガムを噛む

ガムを噛むことで、唾液腺が刺激されて唾液の分泌が促されます。その際は、キシリトールの含有率が高い歯科用のガムを選ぶと安心です。ただし、体調が悪くガムを噛むことが難しいという時は、顎の下などにある唾液腺を軽くマッサージするだけでも、唾液の分泌を促進する効果があります。

③歯石を除去してもらう

普段の歯磨きではお口の中の汚れを十分に取り除くことができないため、定期的に歯科を受診し、歯垢や歯石を除去してもらうことで確実に歯周病を予防することができます。受診の際は、必ず母子手帳を持参し、受付で妊娠中だということを伝えてください。

④妊婦さんが歯科治療を受けられるタイミングは?

妊娠16~28週(5~7ヶ月)の妊娠中期になると安定期に入るため、通常の歯科治療が受けられます。妊娠初期に歯周病などの気になる症状がある場合は、母体の負担にならないような応急処置をしてもらい、安定期になってから治療をはじめるといいでしょう。

.

出産後もオーラルケアを続けましょう

出産後に歯周病が再発してしまった場合、赤ちゃんへの母子感染のリスクが高くなるため、妊娠中だけでなく、出産後もしっかり歯周病ケアを行う必要があります。

特に、育児に追われて歯磨きどころではなくなったり、身体の不調によって十分に歯磨きができないなど、生活環境の変化によって歯周病にかかりやすくなるため、妊娠中と同じようにオーラルケアが必要となるのです。

また、出産前に発症した歯周病が出産後も改善しないという場合は、赤ちゃんに歯周病菌をうつさないために、「スプーンや食器を共用しない」「噛み与えをしない」などの感染予防の対策をとりましょう。

診療701日目、歯磨きが苦手な方にジェルタイプの歯磨き粉をオススメします!

2025年3月18日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は歯磨き粉のお話です!

この度、長らく販売を見送っていた歯磨き粉の物販を再開しました。

「歯磨き粉の種類よりも磨き方が大切だ」という院内での話し合いの結果からです。

もちろん今もその大前提は変わりませんが、

「歯磨きが苦手な方もやる気は十分あるぞ!」という認識の元、

歯磨き修行にうってつけのジェルタイプを販売することに決めました。

やる気が出た時に「ではドラックストアで探してみてくださいね」だと、

せっかくのやる気が削がれてしまいますからね。

「check upジェルタイプ」には発泡剤がほとんど含まれず、柔らかく透明で歯に密着し、

フッ素や薬効成分を長時間口腔内に留めることができるという特徴があります。

小さなお子さまや、歯の質が弱まっているご高齢の方におすすめです。

泡立ちが少ないため、テレビを見ながら歯磨きをしたりしてもお口の中に泡が溢れず、長い時間磨くことができます。

研磨剤無配合のためステインは取れにくく、着色はつきやすいです。

口腔内にフッ素を保持しやすいため、虫歯のリスクが高い方向けです♪

こんな方におすすめです

・歯磨きが苦手な方&歯磨き粉をつけ過ぎてしまう方

歯磨きの苦手な方、磨き残しの多い方の特徴として、歯磨き粉をつけ過ぎてしまう傾向があります。

一見、大量の歯磨き粉に歯が覆われて磨けている気持ちになりますが、歯の表面が発泡剤で見えなくなり、

磨き残しがわからなくなってしまうという欠点があります。

ジェルタイプにすることで、歯の表面が見えやすく、磨き残しを防ぎことができます。

・虫歯予防・歯周病予防をしたい方

滞留性が高いため、歯や刺繍ポケットに薬効成分を密着させやすい特徴があります。

フッ素が歯面をコーティングし、虫歯の予防効果がより期待できます。

・電動歯ブラシを使っている方

電動歯ブラシは磨く力が強くなりがちになるため、研磨剤配合の歯磨き粉を使用すると歯や歯茎を傷つけてしまう可能性があります。

発泡剤入りの歯磨き粉を使うと、電動歯ブラシの振動により泡が立ちすぎてしまいます。

・知覚過敏症の方

ジェルは研磨剤や発泡剤による刺激が少ないため、知覚過敏の症状が出にくいです。

・小さいお子さま

乳歯や生えたての永久歯は弱く、粘膜もデリケートです。

小さなお子さまには刺激が少ないジェルの使用がおすすめです。

こちらのフッ素含有量の目安の表は、最新情報ではないので、

付け加えさせていただきます。

フッ素含有量ではなく、使用する量を意識するようにしましょう。

歯磨きペーストとジェルの違いもご説明します。

どちらが優れいているという説明ではありませんよ!

・ペースト

発泡剤、清掃剤配合→歯磨きでの清掃を助けてくれる

・ジェル

発泡剤、清掃剤無配合→口腔内にフッ素等薬用成分を保持しやすい

ジェルは汚れが落ちた綺麗な歯をフッ素でコーティングします。

そのため特に寝る前に使うと効果的で、睡眠中もフッ素ケアができるそうです。

就寝前にペーストで磨いた後、ジェルを塗布するように30秒間ブラッシングの後は

軽く吐き出し、お口をすすぐのは一回だけ、という使い方で口腔内にフッ素を残すことができます。

朝や食後はペースト状の歯磨き粉を使って、就寝前だけでもジェル状の歯磨き粉を使うのもおすすめです。

自分に合った歯磨き粉の使い方を衛生士さんと相談しましょう。

診療700日目、「虫歯」を放置しても自然に治ることはあるの?

2025年3月17日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

記念すべき診療700日目になりました👏

「虫歯」を放置しても自然に治ることはあるの?

受付に座っていると、たまに聞かれます。

希望を持ちたいお気持ちは非常にわかります😭

しかし、嘘はよくありません。事実をお伝えしますね。

子どもの歯磨きや歯科健診は一生懸命しているのに、ご自分のデンタルケアはおろそかになっていませんか?

大人の歯は、毎日歯磨きをしていても、つい日常に紛れてトラブルを放置しがち……。

おかしいな?と思っても放っておきがちな「大人の虫歯」についてお話しします。

虫歯の放置の原因は…大人は痛みが出にくい?

「子どもの虫歯がこの20年ほどで急激に減少している」というニュースをご覧になった

ことはありますか? 厚生労働省の「平成28年歯科疾患実態調査」によると、

5歳以上10歳未満で永久歯に虫歯(治療済みを含む)のある子どもの割合は、1993年は36.3%でしたが、

2016年は8.2%まで減少しました。23年間で子どもの虫歯率は大きく改善されています。

では、わたしたち大人はどうでしょう?

同調査によると、25歳以上85歳未満の虫歯率は2016年も80%以上。

特に35歳以上44歳未満では99.3%と、子育て世代の大人のほとんどに、

虫歯があることがわかります。思い当たる人も多いのではないでしょうか?

「大人の虫歯は、症状が特にない状態でじわじわ進行していくことがかなり多い」です。

たとえ痛みや黒ずみがなくても、大人の歯には虫歯が潜んでいるかもしれないのです。

虫歯を放置して勝手に治ることはある?

痛みもなく、黒ずみもない“隠れ虫歯”、放っておくとどうなるのでしょうか?

自然に治ることはないのでしょうか。

虫歯ができるしくみとともにみてみましょう。

虫歯の主な原因菌であるミュータンス菌は口腔内に存在します。

ミュータンス菌は食べ物や飲み物に含まれる糖質をエサにして酸をつくります。

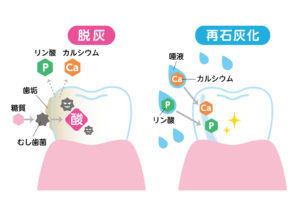

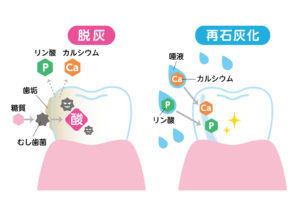

口の中が酸性に傾くと、歯が溶けてしまう「脱灰(だっかい)」が起こり虫歯になります。

この「脱灰」を止められるのがだ液。だ液には虫歯を防ぐ「再石灰化作用」があり、

酸を中和して歯の表面のエナメル質を元の状態に修復することができます。

私たちの歯は食事のたびに「脱灰」と「再石灰化」を繰り返しています。

虫歯はこの「脱灰」と「再石灰化」のバランスが崩れ、「脱灰」が優位になった結果、できてしまうものなのです。

「逆に、歯の表面がわずかに溶け出す程度の初期虫歯の状態であれば、

ケアをきちんと積み重ねて“再石灰化”を優位にすることにより、虫歯の進行を止めてエナメル質を元の状態に戻すことができます」

とはいえ、これはあくまで初期虫歯の場合です。

下記の図、虫歯の進行の中では「CO」と呼ばれる状態の場合です。

ご自身で初期虫歯かどうかを自己判別するのは難しいですし、虫歯になる人は虫歯ができやすい

口腔環境にあるため、初期虫歯だから大丈夫と考えるのはとても危険です。

万が一、初期以降の虫歯を放置した場合、進行して痛みが出たり、歯根部に膿が溜まったりして、

最終的に抜歯することになってしまいます。

歯は体のほかの組織と異なり、自己再生ができません。初期虫歯を放置して、

みなさんが虫歯と認識されているような、穴の開いて黒く見えるような状態になったときは、

一生懸命磨いたからといって治ることはありませんから、すぐに歯医者さんへ行きましょう。

.

“隠れ虫歯”を見つけるには?

症状が出ない“隠れ虫歯”を見つけるには、定期的に歯科医院へ行き、チェックを受ける必要があります。

「歯に何のトラブルもないのに歯科医院へ行くのはちょっと……」と思う方もいらっしゃるでしょう。

虫歯を早期に発見できれば治療も簡単に済みますし、健診の際にクリーニングを行えば、見た目も美しく、

口の中もスッキリとします。

.

あくまでも目安ではありますが、

平均的は「虫歯治療後の歯の寿命」をご紹介します。

人生100年時代、到底賄えない年数になってしまいます。

.

歯科健診はどれくらいの頻度で受けるべき?

正直にお答えすると人それぞれ、お口にあった頻度があります。

当院の中では多くの患者様に3.4ヶ月ごとの定期検診を勧めています。

ついで多くご案内するのが、心配な歯や歯茎の場所がある2ヶ月の方、

ご自身での口腔ケアが難しくなってきた1ヶ月検診の方です。

歯の健康に対する意識も高くて歯の状況もいい方の場合は半年に1回でも構いません。

最低でも1年に2回は受診するようにしましょう。

診療699日目、口内炎も歯科で受診できます

2025年3月15日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

数ヶ月に一度は「受診できますか?」とお問合せを頂く、

口内炎について書いていこうと思います!

季節の変わり目、お仕事や学業の忙しさ、免疫の低下、食生活の乱れ、

原因はそれぞれですが、いくつかの要因が重なっている方が多い印象です。

熱いものや辛いものを食べるときに我慢していませんか?

口内炎の原因はさまざま

~口内炎の種類と治療・予防方法~

口内炎は多くの人が経験しています。口内炎がひどくなると痛みが強くなり、

食事を摂るのも困難になることがあります。適切な対処によって、効果的に改善させることが大切でしょう。

お口の中にポツっとできた小さな出来物のせいで、食事も痛くて楽しめなくなる上に

何もしてなくてもピリピリ痛む⚡️おそらくほとんどの方が経験したことがあるのではないでしょうか?

しかし、一口に口内炎と言っても、実はその原因は様々で、種類も色々です。

その原因によってできる場所、症状や治し方が少しずつ異なることもあります。

また、日にち薬で治るという口内炎ですが、中には長引くもの・繰り返すものもあります。

口内炎になったら、その痛みや治療はどのように対処するべきなのか、

病院に行くなら何科に行くべきなのか、気をつけることなどを解説いたします。

.

口内炎の原因と種類

【アフタ性口内炎】-疲労・ストレスが原因

真ん中が白っぽく、縁が赤く境界線がはっきりしているのが特徴の口内炎です。

口内炎の中で多いのが、ストレスや疲労により免疫力が低下してできる

「アフタ性口内炎」ですが、はっきりとした原因はわかっていません。

栄養バランスの乱れ、睡眠時間の不足なども、アフタ性口内炎ができる原因となります。

アフタ性の口内炎は一般的に10日程度で治癒しますが、なかなか治らない場合は、

アフタ性口内炎ではなく、別の病気である可能性もあります。

口内炎が長期的に消えない、または何度も繰り返すという場合には、病院で診てもらうと安心でしょう。

【カタル性口内炎】-合わない被せ物・入れ歯も!何らかの外傷が原因

入れ歯や治療した歯の修復物・八重歯など、外的な刺激により傷ついた粘膜に、

細菌が感染して炎症を起こす口内炎です。外傷の他、熱傷でも起こります。

原因を治療しなければ完全には治りません。

頬の内側を噛んでしまった場合、合わない被せ物・入れ歯や矯正装置が粘膜に触れてできた傷や、

熱・薬品などによる刺激などが原因となります。

被せ物や入れ歯が合っていない場合は調整するか、新しく作りなおします。

【ウイルス性口内炎】-さまざまなウイルスが口内炎の原因に

ヘルペスやカンジタなど、細菌が原因で起こる口内炎です。

水疱が複数できたり口全体に広がるなど、複数できるのが特徴です。

細菌の種類により症状も異なります。ウイルスが原因で口内炎ができることもあります。

原因となるウイルスには、カンジタ菌や単純性ヘルペスウイルスなどがあります。

ウイルス性口内炎は、粘膜に小さな水ぶくれができ、破れると潰瘍ができます、

他の口内炎に比べて痛みが強く、発熱や倦怠感を伴う場合があります。

ウイルス性口内炎ができると、食事を摂取することが困難になりますので、

水分摂取をしっかり行うことが必要となります。

原因となるウイルスや細菌により治療法は異なりますが、異常が疑われる場合には、

重篤化する前に歯科を受診しましょう。

.

病院に行くべき?口内炎の治療はどうしたら良い?

口内炎は何科を受診したらいいの?

口内炎ができて、痛みや症状が長引いたりひどい時は医科、もしくは歯科(特に口腔外科)

を受診しましょう。当院でのもちろん受診できます!

何科を受診すれば良いかわからないという場合は、歯科を受診頂いて結構です。

お子さんの場合は、かかりつけの小児科で診てもらうのも良いでしょう。

口内炎は歯や口腔内の環境によって起こる物も多くあるためです。

特に、よく噛む場所にできたり、入れ歯や被せ物の不具合、虫歯などで心当たりがある場合は、

歯科が適切かと思われます。歯科にで他の病気が疑われる場合は、他科への紹介もいたします。

医科の場合、基本的には耳鼻咽喉科が推奨されていますが、その他内科や皮膚科でも診て頂けると思います。

口内炎の治療に関しては、何科にいっても基本的には塗布薬や飲み薬などの「お薬」による

治療や対処療法になことが多いですが、歯科や医科ではその口内炎が悪性のものではないかを診てもらえます。

.

当院では、口内炎用の軟膏(外用薬)を処方することが多いです。

お子さんでも使える苦味の少ない、口腔内に停滞してくれるゼリー状の軟膏です。

しかし、長期的に続く場合(10日以上)や広範囲で発生している場合、

発熱などの全身症状を伴っている場合などには、病院を受診することをお勧めします。

また、痛みが強くて食事ができないなど、生活に支障が出ている場合にも、無理せずに医療機関を受診しましょう。

.

口内炎の予防方法とは

口内ができる原因は様々ですが、栄養バランスの取れた食生活を心がけること、

十分な睡眠をとること、口の中を清潔に保つことなどが大切でしょう。

- 規則正しい生活(食事・睡眠・運動など)

- 栄養バランスの取れた食事(ビタミンB群の摂取)

- 口腔内を清潔に保つ・歯科疾患の適切な治療・口腔習癖を改善する

- ストレスをためない、発散する

口内炎になりにくい栄養バランス

栄養が偏ることで口内炎のリスクが高まります。

Food containing vitamin C. Healthy eating. Top view

皮膚や粘膜の健康維持に役立つビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンCなどが不足すると、

口内炎になりやすいと言われています。口内炎予防のため、栄養バランスがとれた食事を心がけることが大切です。

口腔内の乾燥予防が大切

口の中が乾燥すると、細菌が繁殖しやすくなるだけでなく、口腔内の免疫力が低下してしまいます。

水分補給を心がけ、唾液の分泌量が増えるように食事の際はよく咬むことを心がけましょう。

また、ガムを咬むと唾液の分泌が促進されます。

お口の中を潤しましょう☺️

診療698日目、ドライソケット、という言葉をご存知でしょうか

2025年3月14日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

前回の喫煙のお話に続き、

喫煙により弊害の代表例をご紹介していきます。

.

喫煙者の方は、歯周病により、大きな虫歯により、歯を抜かなくてはならない方が、

非喫煙者の方に比べるとかなり多くいらっしゃいます。

抜歯後のトラブルの代表格「ドライソケット」をご存知でしょうか。

ブログ担当は個人的に「本当は知らなくていいはずの激痛」の一つだと

目の当たりにするたびに悲しい気持ちなります。

見た目は抜歯窩(歯を抜いた後の穴)がぽっかりと開いた状態です。

抜歯後の本来の歯茎の治りは、子供の頃に膝をする向いた時の治り方と少し似ています。

まず、血餅という瘡蓋に近いドロっとした血で穴を塞ぎ、徐々に歯茎へと成長していきます。

さらに数ヶ月かけて、歯茎の中の骨も再生していきます。

.

ドライソケットとは、かさぶたができない状態のことです。

抜歯した穴の骨が露出したままになっている状態のことです。

骨の露出ってどこの骨ですか!?と驚かれる方もいらっしゃいますは、下顎の骨になります。

本来は見ることのない骨です。

抜歯後に以下のチェックポイントに当てはまる方は、ドライソケットを疑ってください。

当院の患者様はいち早くお電話でご相談ください。

- 親知らずを抜いた日に比べて痛みが増している

- 親知らずを抜いて1週間が経過しても痛みが消えない

- ズキズキとした鈍痛が続く

- 食事や空気に触れると強い痛みが生じる

- 傷口に血餅がなく大きく陥没している

- 抜歯したところから嫌なニオイがする

- 膿の味がする

もちろん、非喫煙者の方にも起こり得ることではありますが、喫煙者の方の確率は何倍も高いです。

当院ではまずはじめに「抜歯後に煙草を吸ったか・いつも通りの本数を吸ったか」確認しています。

診療697日目、診療禁煙開始が「遅すぎる」ことはありません

2025年3月13日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は真面目なお話です!

禁煙開始が「遅すぎる」ことはない。

断言させてください。

「遅すぎる」ということは何事においてございません。

今日が1番若いあなたですから、思い立ったら吉日です。

「いつかやろう」重い腰が上がったその時がチャンスです。

禁煙開始が「遅すぎる」ことはありません。

喫煙習慣のある高齢者の中には、「今さら禁煙しても意味がない」と考えている人が

いるかもしれません。事実、当院に通ってくださっている患者様の中にも一定数「今さら〜」と

おっしゃる方もおります。(もちろん、その度に裏で衛生士は頭を抱えています)

しかし、実際はそんなことはなく、高齢期に入ってから禁煙したとしても、

タバコを吸い続けた場合よりも長い寿命を期待できることが明らかになりました。

例えば75歳で禁煙した場合、喫煙を続けた人よりも1年以上長く生きられる確率が14.2%に上昇します。

米ミシガン大学のThuy Le氏らが、禁煙によるメリットを禁煙開始時の年齢別に解析した結果であり、

詳細は「American Journal of Preventive Medicine」に6月25日掲載されました。

.

高齢になってから禁煙した場合にも、喫煙を続けた人より寿命が延びる

この研究には、米国で行われている国民健康調査やがん予防研究、国勢調査、死亡統計などのデータが

用いられました。

35~75歳の間のさまざまな時点の喫煙状況で対象者を3種類(喫煙歴なし、喫煙継続、禁煙)に分類し、

平均余命を割り出して比較しました。

その結果、若いうちに禁煙したほうがメリットは大きいものの、高齢になってから禁煙した場合にも、

喫煙を続けた人より寿命が延びることが示されました。詳細は以下の通りです。

まず、35歳の一般人口の平均余命は45.4年、喫煙歴のない人は47.8年、喫煙者は38.7年、

35歳で禁煙した人は46.7年。35歳時点で禁煙することにより、喫煙を続けた場合に比べて

平均余命が8.0年延長し、1年長く生きられる確率が52.8%、4年長く生きられる確率が45.4%、

6年長く生きられる確率が40.6%、8年長く生きられる確率が36.0%であることが示されました。

一方、65歳の一般人口の平均余命は19.5年、喫煙歴のない人は20.9年、喫煙者は15.1年、

65歳で禁煙した人は16.8年。65歳時点で禁煙することにより、喫煙を続けた場合に比べて

平均余命が1.7年延長し、1年長く生きられる確率が23.4%、4年長く生きられる確率が16.3%、

6年長く生きられる確率が12.4%、8年長く生きられる確率が9.3%でした。

また、75歳の一般人口の平均余命は12.3年、喫煙歴のない人は13.4年、喫煙者は9.0年、

75歳で禁煙した人は9.7年。75歳時点で禁煙することにより、喫煙を続けた場合に比べて

平均余命が0.7年延長し、1年長く生きられる確率が14.2%、4年長く生きられる確率が7.9%、

6年長く生きられる確率が5.1%、8年長く生きられる確率が3.1%でした。

どうでしょう?

健康寿命の伸びる年数が出されると、グッと現実味を帯びませんか。

個人的には、平気余命という言葉のパンチも痺れましたが、

健康寿命を伸ばすことで、余命の年数も必然的に延びます。

見た目もからだの中身も蝕んでしまうのです。

付き合い方を今一度考えてみてください。

***

論文の筆頭著者であるLe氏は、「過去10年間で、若者の喫煙率は著しく低下した。

しかし、高齢者の喫煙率は変化が少ない」と述べるとともに、「われわれが知る限り、

禁煙が高齢者にもメリットをもたらすことを立証した研究は過去にない。われわれは、

喫煙をやめることがどの年齢でも有益であることを示し、喫煙習慣のある高齢者に禁煙の

動機付けとしてほしかった」と研究背景を語っていました。

論文の上席著者である同大学のKenneth Warner氏も、

「高齢になってから禁煙することで得られるメリットは、絶対値としては低いように

思えるかもしれないが、残されている寿命に大きな影響を与える」と述べていました。

最後に受動喫煙の悪影響も載せさせてください。

診療696日目、ヨーグルトに〇〇をプラスして花粉症の症状軽減!?

2025年3月11日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

みなさん、今年の花粉症やばくないですか・・・?

(普段やばいを使わないように心がけているブログ担当もつい言ってしまうレベル)

出勤するだけで、涙目、滝のような鼻水・・・😭

花粉症の方には厳しい季節がやってきましたね。

ヨーグルトに〇〇をプラスして症状軽減!?

医師が教える花粉対策

東京都は、1月8日から都内でスギ花粉の飛散が始まったと発表しました。

これは、調査を開始した1985年以来、一番早い飛散開始となります。

また、気象庁は1月21日に2月から4月までの3か月予報を発表しました。

3月以降は全国的に気温が高めの傾向になる見通しで、春は高温傾向になる可能性が高くなっています。

一般的にスギの雄花は気温が上がると花が開きやすくなり、さらに上昇気流によって

花粉は空高く舞い上がり、広範囲に広がるため気温が高くなることで花粉の飛散量は増える傾向にあります。

花粉症対策に詳しい耳鼻科医の慶友銀座クリニック院長・大場俊彦先生は、

花粉飛散量の多い年は花粉症を新たに発症したり、症状が重症化するケースが多くなると話されています。

ということで、本日は歯から離れて、お隣の目鼻のことです!

.

まずは「花粉症かな?」と悩まれている方は、

あくまでも参考程度ではありますがこちらの質問をご覧ください。

.

花粉症はくしゃみ、鼻水、目のかゆみなどのアレルギー症状を伴い、

薬の副作用によるだるさなどで仕事や家事が手につかなくなったりと、生活の質を著しく下げます。

そこで今回は、花粉症対策の一つをご紹介します。

.

花粉の影響を軽減! 外出時にすべき対策とは?

スギ花粉の影響をなるべく少なくするには、生活の中で対策を行うことが大切です。

まず飛散状況の情報を毎日入手し、飛散量の多い日はなるべく外出を控えましょう。

外出時にはマスクや花粉対策用のメガネなどを使い、鼻や眼の粘膜に花粉がつかないよう

にしましょう。衣服や髪にも花粉がつくので、ダウンなどツルツル素材のコートや帽子を

着用し、帰宅時は外でよく払ってから入室してください。

花粉症用のゴーグルのようなメガネが苦手な方は、ブルーカット用のメガネも使いやすいと

聞いたことがあります。相性の良いアイテムを揃えましょう!

家の換気はなるべく最小限にして、花粉を家の中に入れないようにしましょう。

掃除は念入りに行い、花粉を家の中から追い出しましょう。

花粉症に強いカラダを作るにはヨーグルトが効果的!?

近年の研究で、ヨーグルトなどの「プロバイオティクス」にアレルギー症状を改善する

可能性があることがわかってきました。「プロバイオティクス」とは、腸内フローラの

バランスを改善することによって宿主の健康に好影響を与える、生きた微生物と定義されています。

腸には体内の免疫細胞の約7~8割が存在していると言われています。良好な腸内環境を保つことが

免疫バランスの整いに繋がるため、結果花粉症に強いカラダを作れます。

鼻アレルギー診療ガイド(2024年版)においても、「アレルギー性鼻炎症状を改善する

有効なプロバイオティクスが存在する」としています。

.

油を摂取することでアレルギー症状が改善した報告も

アマニ油、エゴマ油、魚油などに多く含まれるオメガ3脂肪酸は、動脈硬化など心血管疾患の

予防につながることで知られています。近年の研究では、アレルギー症状を改善するという報告が

続々と発表されています。

鼻アレルギーのマウスがアマニ油を摂取すると、症状が改善し、

アマニ油の代謝物が鼻アレルギー症状を起こす炎症物質を抑制すると報告されています。

花粉症は目のかゆみなどのアレルギー症状を併発しますが、アレルギー性結膜炎に対してアマニ油を

摂取することにより、症状が改善したという研究報告も発表されています。

1日の摂取量の目安もご紹介しますね。

.

ツラい症状の軽減に「オイルヨーグルト」

花粉の飛散量が増加する今シーズンは、ヨーグルトで腸内環境を整え、免疫のバランスをとり、

オメガ3脂肪酸により炎症性物質を抑制することで、より一層花粉症への対策を強化する

「オイルヨーグルト」を提案します。

これらはバラバラに摂るのではなく、時間がないときはヨーグルトにオイルをたらすだけでいいですし、

毎日のレシピに取り入れてください。オイルヨーグルトは、調理においてソースやディップとして大活躍します。

アレンジも豊富で、毎日食べても飽きずに続けられます。

2022年、日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会誌(※3)では、オメガ3脂肪酸である

α-リノレン酸由来の腸内細菌代謝物がアレルギー症状を起こす炎症性物質を抑制する働きがあることを報告しています。

また、アレルギー疾患の患者さんは、過剰な免疫応答を抑制する制御性T細胞の分化を

促す物質を産生する腸内細菌の割合が少ないことがわかってきました。

腸内環境を整えるためにも、ヨーグルトを毎日の生活に取り入れ、アレルギー抑制の効果のある

オイルをプラスする「オイルヨーグルト」を習慣化していくことがアレルギー症状の軽減と健康増進に役立ちます。

.

美味しく健康的な食生活と共に、

花粉症も軽減できるなら最高ではないでしょうか!?

ブログ担当も生活にヨーグルトと油を取り入れていきます🔥