診療490日目、「浮くうんち」と「沈むうんち」

2024年5月10日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「浮くうんち」と「沈むうんち」ではどっちが健康?

…最新科学で判明した「便」「ガス」「腸」の“意外な関係”

ジェットコースターで結石を出す、うんちを移植してガンや認知症を治す、

万引きや虐待の時に活性化する脳の部位がある…。こうした研究は実際に存在するものです。

そして、最先端の研究分野ではこのほかにも身体や病気について

次々と新しい事実が明らかになっています。そんな“人体の話”をまとめたのが

『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました』。

Xのフォロワー22万越えの大人気ニュースサイト「ナゾロジー」の協力のもと、

岡山大学大学院教授の中尾篤典氏と脳神経科学者の毛内拡氏が解説します。

.

浮くうんちと沈むうんち、どっちが健康?

トイレで水に浮くうんちと沈むうんちがありますが、どっちが「いいうんち」なのか気になったことはありませんか?

昔の日本では汲み取り式のトイレが多く、うんちは奈落の底へ落ちてすぐにお別れとなり、

川や海で用を足す場合もあるでしょうが、うんちの浮き沈みは、近代文明の恩恵で水洗トイレができて初めてわかったことで、うんちを自分で観察できる時代だから出てくる疑問です。

水に浮くということは、水より密度が低い物質が多く含まれているということであり、当初その原因は脂肪であると考えられていました。

膵臓の病気で、膵臓から分泌される脂肪分解酵素が出にくくなった患者さんや、手術で小腸を多く切除してしまった患者さんは、脂肪を吸収しにくくなります。

こういった患者さんや、脂肪を多く取りすぎる人の便は脂肪を多く含み、水に浮きやすいことが知られています。では、浮くうんちは不健康かというとそうでもなく、健康な人の10~15%は、常に浮くうんちが出るともいわれています。

1970年代の初めに、ミネソタ大学病院の消化器系内科医が自分のうんちが常に浮いていることに興味を持ち、自分を含めた健康な33人からうんちを提供してもらい調べていました。

そのうち9人が浮くうんち、24人が沈むうんちだったのですが、うんちを圧縮してガスを追い出したところ、浮くうんちも沈むようになり、さらに数々の調査を行った結果、うんちの浮き沈みは脂肪の量ではなく、含まれるメタンガスの量によって決まることが明らかになりました。

(1)

その後、腸内細菌が注目されるようになり、腸内に菌がいない無菌マウスを使った実験が盛んに行われるようになりました。

アメリカを代表する総合病院・メイヨークリニックの研究者たちは、普通のマウスのうんちは浮くのに、無菌マウスのうんちが沈むことに気づきました。研究者たちは、人間から採取した腸内細菌を無菌マウスの胃に入れ、無菌マウスに腸内細菌を持たせたところ、無菌マウスのうんちが浮くようになったのです。

.

腸の健康にも密接に関わる

さらにマウスのうんちに含まれる気体成分を分析したところ、浮いたうんちには、メタンガスに加えて水素ガスが含まれていることがわかりました。

さらに浮いたうんちには、メタンガスや水素ガスを生成するガス生成菌が多く存在していました。これらの結果から、うんちの浮き沈みは腸内細菌が発生させるガスの量に深く関係していることがわかりました。

(2)

最近、小腸内細菌増殖症(SIBO)という疾患概念が出てきました。これは本来大腸にある細菌が小腸に入り込み、そのまま小腸にとどまって爆発的に増えてしまい、増えすぎた腸内細菌によって大量のガスが発生しお腹が張ってしまう病態です。

慢性的に、お腹が張ったり下痢や便秘など便通の異常を感じたりする「過敏性腸症候群」にも深く関わっており、「下痢型」と「便秘型」という2つのタイプがあります。細菌が作る水素が多いと下痢になりメタンが多いと便秘になるといわれています。

(3)

このように、腸の中で発生するガスはうんちの浮き沈みに関与するだけでなく、腸の健康にも密接に関わっているのです。将来的には、うんちの浮き沈みと腸内細菌のデータを組み合わせることで、お腹の健康を調べる方法ができるかもしれません。

診療489日目、社交的な性格は「腸内殺菌」がコントロールしていた…!?

2024年5月9日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

実は、社交的な性格は「腸内殺菌」がコントロールしていた…!?

「快便」が人にもたらす、驚きの影響

ジェットコースターで結石を出す、うんちを移植してガンや認知症を治す、

万引きや虐待の時に活性化する脳の部位がある…。こうした研究は実際に存在するものです。

そして、最先端の研究分野ではこのほかにも身体や病気について次々と新しい事実が

明らかになっています。そんな“人体の話”をまとめたのが

『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました』。

Xのフォロワー22万越えの大人気ニュースサイト「ナゾロジー」の協力のもと、

岡山大学大学院教授の中尾篤典氏と脳神経科学者の毛内拡氏が解説します。

.

腸内細菌で性格激変!?

腸内細菌について深く理解してみましょう。

腸内細菌叢が私たちの健康維持のため重要な役割を果たしていることはよく知られていますが、さらに最近では、腸内細菌と中枢神経の関係が注目され、心の問題や生活・行動様式にも様々な影響を与えることが明らかになってきました。

カリフォルニア工科大学の研究者たちは、腸内細菌がマウスに社交性を与える仕組みを明らかにしました。

研究では通常の環境で育てられたマウスと、無菌環境で育てられたマウスを比較しました。無菌状態で育てられたマウスには、腸内細菌が存在しませんが、これらのマウスたちは、通常のマウスに比べ社交性が大幅に減少していることが判明しました。(1)

マウスの社交性といっても、パーティー会場で会話能力を試すわけにはいきません。

ではどうやって決めるかというと、マウスは初対面ではお互いの臭いを嗅ぎ、体の上をまたいでいくことでコミュニケーションを取りますが、そういったマウスの行動を細かく観察することで、社交性の有無を判断しているのです。

また腸内細菌がいないマウスたちの脳を調べたところ、視床下部・偏桃体・海馬などストレス反応に関与する領域が活性化し、体内ではストレスホルモンの生産命令が持続的に出されている状態になっていました。つまり、いつでもストレスに対応ができるようにスイッチが入った状態、いわゆる戦闘状態になっていたのです。

この研究では、腸内細菌が脳に、「まあ落ち着きなさい」というメッセージを出し、ストレスホルモンの生産命令を抑制することでマウスの気分を改善し、社交的になる精神的余裕を与えていた可能性が高いことがわかりました。

腸内細菌を構成する菌にも、多くの種類がありますが、どの菌が社交性改善に役立っているかは不明でした。

そこで研究者たちは、腸内細菌を持たないマウスたちにいわゆる善玉として知られている様々な乳酸菌を与えて、どの種類の菌が社交性改善に役立っているのかを調べました。

結果「Enterococcus faecalis」(エンテロコッカス・フェカリス)という一般の整腸剤やサプリメントに含まれる乳酸菌がマウスの社交性を大きく改善すると示されました。

自閉症の人たちの「腸のなか」

腸内細菌がないマウスという非常に特殊な状況が、私たち人間にもそのまま当てはまるか、と疑問を持つ人も当然いるでしょう。では私たち人間にも当てはまる、自閉症についてのお話を紹介しましょう。

自閉症は、自分の殻に閉じこもるように誤解されることもありますが、そうではなく、「周りの人たちとうまく関係を築けない」「話すのが苦手」「特定のものへの執着と同じ行動の繰り返しを好む」という特徴的な社会的ふるまいを持つ障害であり、これらを包括して自閉症スペクトラムと呼ぶこともあります。

自閉症スペクトラムの子供たちの多くには、慢性的な腹痛、消化不良、下痢、便秘など、消化器系の問題があることが知られており、これらの症状は注意力や学習能力、または行動に悪影響を及ぼしている可能性があるといわれています。

自閉症と腸内細菌の関連は早くから研究されており、自閉症スペクトラムの子の腸内細菌は、健常児と比較して種類が少なく、クロストリジウムという菌が特に多いことが知られています。(2)

すでに述べたように子供たちの腸内細菌は母親によって決まることが多く、母親の胎内にいるときに母親が抗生物質を使ったり、あるいは帝王切開で菌のシャワーを浴びる機会がなかったりすると、腸内細菌に偏りが出て、のちの自閉症のリスクに関連するといわれています。

そこで、自閉症の子たちの腸内細菌を、健常児の腸内細菌と入れ替える、うんちの移植が行われました。移植後2年間追跡調査したところ、治療を受けた自閉症の子どもたちは消化器系の症状に改善が見られたほか、多くの患者は自閉症に特徴的な「社会的ふるまい」にも45%に改善が見られたそうです。(3)

お腹の調子がいいと、気分が良くなって社交的になったり、精神疾患が軽快したりするのは当然かもしれません。それでも腸内細菌は私たちの心にとっても非常に大切で、色々な方面から役に立っていることに疑う余地はありません。

診療488日目、GW後の診療について

2024年5月7日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

GWいかがお過ごされたでしょうか?

本日より通常通り診療致します!

引き続きよろしくお願いいたします😄

診療486日目、歯医者が発注した和菓子の「歯」

2024年4月30日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

頬が落ちるほどに甘いお菓子は、口にするだけで幸せな気持ちになれますよね😋

…しかし、好き放題に食べ続けてしまうと、摂取カロリーが高くなるほど

歯の健康に影響が生じることも・・・

しっかりと歯磨きができているなら問題ありませんが、甘いものを食べ続けた結果、

虫歯に苦しめられてしまった…という人は少なくありません。

.

和菓子店にかかってきた、歯科医からの『注文』

栃木県真岡市で和菓子店『御菓子司 紅谷三宅』を営んでいる、三宅正晃さん。

同店では、状況によって特別な注文を請けることがあるのだとか。

ある日、このような電話がかかってきたといいます。

「『は』の和菓子を作っていただきたいのですが…」

練り切りならば、いろいろなものをモチーフにした和菓子を作ることが可能です。

電話を取った三宅さんは、季節に合った『葉』の和菓子の注文かと思いながら、話を聞いていました。

しかし、話を進めていくうちに、それが勘違いだったことに気付いたのです。

電話相手は『は』について、このように説明し始めたのですから…!

.

「そっちの『葉』ではないです。口の『歯』です」

どうやら、注文してきた人は歯科関係者だった模様。

三宅さんが『歯の和菓子』を作り、販売を開始したところ、購入するおよそ7割の人が歯科関係者だったのだそうです。

中には、大量注文をする歯科関係者も。歯磨きの大切さを広めるため、周囲の人に配っているのでしょうか。はたまた、関係者間でのプレゼント用かもしれませんね。

「甘いものは虫歯の元なのに?」と疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、この見た目ならば、食べ終わった後の歯磨きを忘れずに済むことでしょう。

ユニークかつ愛らしい『歯の和菓子』に、ネットからは絶賛する声と『いいね』が続出。

投稿はまたたく間に拡散され、「これは天才の発想!」「歯科医からの需要か!ヒザを打った」といった声が相次いでいます。

なお、これらの『歯の和菓子』は、店頭やオンラインショップにて取り扱っているとのこと。

時々出現する『当たり枠』のインレー(詰め物)仕様や、フッ素コーティングバージョンも作ることがあるのだそうです。

4月18日の『よい歯の日』や6月4日の『虫歯予防デー』、11月8日の『いい歯の日』にちなんで制作された、『歯の和菓子』。

この和菓子のように白くて美しい歯を保つため、おいしい味を楽しんだ後は、しっかりと歯磨きをしたくなること間違いなしです!

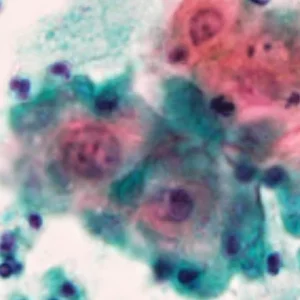

診療481日目、「細胞アート展」に行ってみたい!

2024年4月25日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

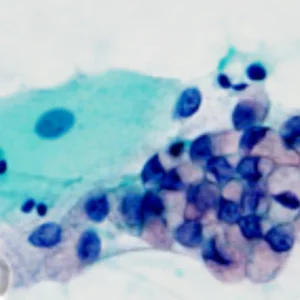

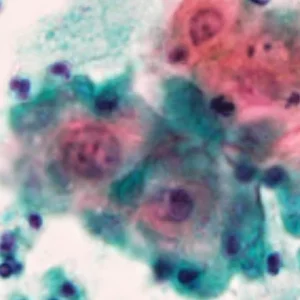

日本臨床細胞学会、細胞を“アート”で捉え、

楽しく学べる「細胞アート展」開催

公益社団法人化10周年を記念して企画。

第一弾としてWebサイト「細胞アートクルーズ」を公開。

“アート”を通して、国民の健康を守る細胞診の重要性を伝える!

非常に魅力的な展示会を見つけてしまったのでシェアします🤝✨

公益社団法人10周年企画「細胞アートクルーズ」Webサイト:https://saibouart.jp/

公益社団法人 日本臨床細胞学会(学会事務局:東京都千代田区、理事長:岡本 愛光、以下「当学会」)は、公益社団法人化10周年を迎え、周年企画として細胞や細胞診について楽しく理解してもらう「細胞アート展」を開催いたします。本企画の第一弾として、Webサイト「細胞アートクルーズ」を公開しました。また、2024年6月に大阪、同年8月に東京にて「細胞アートワークショップ」を開催します。

本企画を通じて、多くの方々に細胞の役割や細胞診を支える細胞診専門医や細胞検査士の重要性を伝えることを目的としています。

「細胞診」高齢化社会が進む中で患者の負担が少なく、がんの早期発見や治療に貢献

医学の進歩と技術の発展により、多くの人々がより健康な生活を送ることが可能になり、平均寿命が延びるなど、健康水準が向上しています。それと同時に、高齢化が進み、加齢とともに発生リスクが高まるがんにおいては特に定期的な検診が呼びかけられています。

そのような中、がんなど疾患の診断や治療の有効な手段として認識されているのが“病理診断”です。細胞や組織の形を肉眼で観察したり、顕微鏡で観察したりすることによって、どのような病気か検査することを“病理検査”と呼びますが、病理検査によって下される「病理診断」は、病気になった細胞や組織を直接観察して下されるため、「病気の最終診断」となります。 特にがんの診断には、病理診断が必ず必要になります。確実にがんであると確認しなければ、手術や抗がん剤の治療など、 負担の大きい治療に進むことができないからです。

「細胞診」はその中でも塊の「組織」ではなく、こぼれ落ちた「細胞」の形を顕微鏡で観察する検査のことをいいます。細胞診は患者の負担が少なく、特に粘膜や尿などの採取方法は繰り返し行えるため、病気の診断における初期段階の確認に有効です。また、細胞診断の利点は患者の負担が少ないだけではありません。血液検査や画像検査などに比べ、組織サンプルや体液から直接、細胞を取り出し、顕微鏡下で観察することによって、細胞レベルで病変を評価し、疾患の種類や性質を正確に診断することが可能です。子宮頸がん検診にも用いられており、子宮頸癌による死亡率の減少に効果的と報告されています。また子宮体がん、肺がん、乳がん、甲状腺がん、膀胱がんなどの診断に多く用いられています。

本企画を実施する日本臨床細胞学会は、臨床細胞学の研究と細胞診断を推進し、細胞診専門医と細胞検査士の認定を行っています。1962年に設立され、正会員数5,688名(医師会員4,545名 技師正会員1,143名)準会員数7,110名(2023年5月12日現在)が含まれます。

“ミクロのクルーズ船に乗っているかのように”体内の細胞を探索できる

Webサイト「細胞アートクルーズ」で細胞診の重要性を伝える

公益社団法人化10周年を迎えた日本臨床細胞学会は、細胞診とは何か、そして細胞診を支える細胞診専門医や細胞診検査士についての理解を深めてもらうために、周年企画として「細胞アート展」という企画を実施。このたび、本企画の第一弾として、Webサイト「細胞アートクルーズ」を公開しました。

Webサイト「細胞アートクルーズ」では、体内の細胞の構造をミクロのクルーズ船に乗っているかのように探索でき、複雑な体内の細胞がよりわかりやすく、楽しみながら理解できます。また、正常と悪性の細胞を比較できるようになっており、細胞診が、がんなどの早期発見や治療に貢献できることを体感できる仕掛けになっています。日本臨床細胞学会は、本企画を通して、多くの方々に細胞について興味を持ってもらい、細胞診やそれを支える専門職の重要性を伝えることを目的としています。

子どもが自分の細胞を顕微鏡で検査するワークショップ

細胞をアートの視点で捉える写真展で構成された「細胞アート展」開催決定

「細胞アート展」では、実際に小学生やその保護者の方を対象に、実際に細胞について興味を持ってもらうワークショップ「細胞アートワークショップ」を開催いたします。

「細胞アート展」では、顕微鏡で撮影された細胞の写真が一つのアート作品として展示され、細胞をアートの視点で捉えていただく写真展です。また、同時に開催されるワークショップでは実際に子どもたちが自分自身の細胞を顕微鏡で観察しながら細胞診の仕組みを体験することができ、細胞診だけでなく、それを支える細胞診専門医や細胞診検査士の仕事についても同時に学ぶことができます。

ワークショップの詳細は、今後、当学会のプレスリリースおよびWebサイト「細胞アートクルーズ」内のお知らせにて発信いたします。

ワークショップ概要:

大阪開催

日程:2024年6月9日(日)(春期大会3日目[最終日])

場所:大阪国際会議場(住所:大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51)

※日本臨床細胞学会の大会中に特設ブースを展示します。

東京開催

日程:2024年8月4日(日)

場所:東京慈恵医科大学(住所:東京都港区西新橋3丁目25-8)

日本臨床細胞学会について

日本臨床細胞学会は、細胞学に着目し、臨床と研究を行ってきた学会です。全身、特に癌の細胞診断を取り扱っており、細胞診専門(指導)医や細胞検査士などの専門家が細胞診断を通して病気の早期発見や治療を行い、国民の健康維持に貢献しています。学会の重要な活動目的として、細胞診専門職の養成と認定があり、細胞診専門医の認定は昭和43(1968)年から、細胞検査士の認定は昭和44(1969)年から、の歴史を誇っています。細胞診を通じて人々の健康維持に貢献し、医学・科学を追及する集団として期待され、発展し続けていくために、皆様と共に進みたいと考えています。

団体名 :公益社団法人 日本臨床細胞学会

代表者 :理事長 岡本愛光

事務局 :公益社団法人化10周年記念事業企画担当 飯嶋(代行:株式会社kushami)

住所 :〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-11-1 駿河台サンライズビル3F

URL :https://jscc.or.jp/

診療478日目、web予約について

2024年4月22日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

web予約に関して少々考えさせられることが増えてきましたので、

この場を借りて整理していきたいと思います。

まず、初診の方(えがお歯科を受診したことが一度もない方)は、

お一人ひと枠のみご予約が可能です。

たまに、お名前の表記を漢字とローマ字に分けてふた枠予約をとる強者がいらっしゃいます。

またキャンセルはご自身ではできません。

日時を変えたい、一旦キャンセルしたい方はお電話をください。

もしくはお問い合わせファームからメールにてご連絡ください。

再診、再初診の方(えがお歯科を受診したことが一度でもある方)は、

ご自身の診察券番号と、登録したメールアドレスを使用してWEBからご予約することができます。

基本的には「定期検診」「気になることがある」のふた枠をご選択できます。

その時のご自身の希望に沿った内容をお選びください。

着色や歯石とりを希望される方は「定期検診」のお選びください。

着色が気になるとして、「気になることがある」を選択される方もいらっしゃいますので、

メンテナンスの内容で気になることは「定期検診」とお考えください。

キャンセルや日時変更は初診の方と同じです。

希望の枠が希望の日時に予約を取れないからと、

枠だけ抑えてしまえ!という考えは横暴です。

残念なことにせっかくご来院いただいても、その日の診療をお断りすることもございます。

「あれ?おかしいな」と受付が気づいた際はお電話で確認することもありますが、

全てを網羅することは難しいことです・・・

ホワイトニングに関してですが、

初診は歯と歯茎に問題がないかと確認するお時間として受診いただき、

最短で2回目の受診から施術が可能となります。

例外として、かかりつけ医がしっかりとあり、数週間内に定期検診を受けた上に問題がない場合、

お口の状態を確認した上で施術を行わせて頂いた方もいらっしゃいます。

文字通り例外としてです。

再診、再初診の方の方も、前回の通院(おそうじ)から半年以上、

着色がつきやすい方で3ヶ月以上開いた場合は、まずがおそうじで表面の着色を落としてからの方が、

効率的で尚且つ効果的です。

以上のことから、「ホワイトニング」をWEB予約で取れるように設定させて頂く方は限られます。

3回コース、6回コースを始められた方でも、次の予約が取れるようにと、

ホワイトニングの枠をひとつご用意することはあれど、6回コースだから残り5枠ご用意するということはありません。

つらつらと書きましたが、書きたいことは一つです。

とりあえず枠だけ抑えてしまえ!という考えは横暴です。

えがお歯科は、診察台が2台しかございません。

ご連絡のないキャンセルは非常に困ってしまいます。

どうぞご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

診療477日目、全国規模で「高齢者の噛む力」を調査

2024年4月20日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

全国一位は高知県…そのワケは? 大手菓子メーカー“ロッテ”が「高齢者の噛む力」を調査

大手菓子メーカーが行った調査で、高知県内で暮らす高齢者は「ある力」が全国でも最も強いという結果が出ました。一体、何の力が強いのか、そのワケは何なのか探りました。

【写真を見る】全国一位は高知県…そのワケは? 大手菓子メーカー“ロッテ”が「高齢者の噛む力」を調査

大手菓子メーカー「ロッテ」が2023年の末に実施した「高齢者の噛む力」調査。

各都道府県に住む65歳から80歳までの高齢者を対象に、「噛むことに対する意識」や「口の機能の衰えを感じていないか」などの項目でアンケート調査を行い、回答を得点化して都道府県別のランキングにまとめたものです。

その結果、今回ランキング1位に輝いたのが高知で偏差値77、2位の埼玉、兵庫、福岡の偏差値69を大幅に上回っていました。

なぜトップになったのか、調査を行った担当者に聞いてみると…

(ロッテ 噛むこと研究部 菅野範さん)

「噛む力や免疫機能、口のうるおいというのが良好に保たれていた人が多かったというのと、歯を磨く意識や噛むことについての知識も、ほかの県と比べて高かったことが1位という結果につながった」

ではなぜ、高知県内の高齢者は「噛む力」や「口のうるおい」が比較的良好に保たれているのでしょうか。県民性などに詳しい作家の岩中祥史(いわなか・よしふみ)さんは、高知県民の性格や食文化が「口をよく動かすこと」につながっているのではないかと分析します。

(県民性に詳しい 岩中祥史さん)

「高知の人は開放的で社交性に富むことが特徴。話好き、議論好きという部分がある。よく食べながら話をするという1つの食文化、生活習慣ができていると思う」

高知ならではの食材も実は噛み応えがあるものが多く、「噛む力」の強化につながっているのではないかと話します。

(県民性に詳しい 岩中祥史さん)

「イモ類やタケノコを使った山の幸だけで作ったお寿司(田舎寿司)や肉でも土佐ジローや海産物ではウツボとか。山菜で言うとイタドリとかハスイモとか、ほかの県の人からすると『なにそれ?』みたいなものが、高知の人からしたら当たり前に日常的に食べて過ごしてきたというところが年配の人の噛む力につながっている」

また、「噛む力」を保つことでメリットも多いと考えられています。口の機能と栄養状態に関する研究などを行う東京医科歯科大学の水口俊介(みなくち・しゅんすけ)教授は、口の機能を保つことが体全体や心の衰え=フレイルを防止するのに役立つと話します。

(東京医科歯科大学 水口俊介 教授)

「体のフレイルに至るまでの一番大きなルートが栄養。栄養摂取がちゃんとできるかどうか。口の機能は食べることだけではなく、喋ったり、心理的な問題や社会性にも関わっている。口の機能が落ちてくると精神的な問題や社会的な問題が起きてくるので、それが体全体のフレイルにつながると考えられる」

口の機能を守ることをきっかけに体全体の健康を守る。「高齢者の噛む力」が全国1位となったことを誇りにほかの年代の皆さんも「噛むこと」の大切さと「健康」について考えてみてはいかがでしょうか。

診療476日目、ファスティング(断食)の利点は「体重が減る」だけじゃない

2024年4月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

ファスティング(断食)の利点は「体重が減る」だけじゃない

<カロリー制限ではダメ、ダイエットにいいのはファスティングだと「トロント最高の医師」は言う。しかも、減量以外にも健康に役立つ効果があるらしい>

ファスティング(断食)とは、ホルモンの働きを整えることで、ベストコンディションをつくり上げること。

ダイエットで長く推奨されてきたカロリー制限は科学的にも誤った手法で、減量のためにはファスティングをするべきだと、「トロント最高の医師」とも呼ばれる医学博士のジェイソン・ファンは言う。

それだけではない。このたび、ファンが臨床研究者のメーガン・ラモス、コンサルタントのイヴ・メイヤー(両者とも肥満に悩んできた当事者でもある)と組んで出版した『トロント最高の医師が教える 世界最強のファスティング』(多賀谷正子・訳、CCCメディアハウス)によれば、脳、がん、そしてメタボリック症候群と、ファスティングには他の効果もあるらしい。

「読んですぐに実践できる、ファスティングの決定版」と謳う本書は、ファスティングとは何かに始まり、その準備、実践、うまく続ける秘訣までをまとめた1冊。

ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回が第3回)。

※第1回:カロリー制限ダイエットが成功する確率は、約1%しかない

※第2回:ファスティング(断食)がダイエットに有効なのは、基礎代謝量が増えるから

◇ ◇ ◇

ファスティングと脳

脳は驚異的で、複雑な、回復力のある器官で、ファスティングをしても悪い影響を受けることはない。ファスティングをしたら頭の回転が遅くなったり、鈍くなったり、ボーッとしたりするのではないかと心配になるかもしれないが、心配する必要はない。

それどころか、ファスティングをすると脳の働きがよくなることもあるようだ。「ようだ」と言ったのにはわけがあって、残念ながら、ファスティングが脳に与える影響について、正式に行われた研究はまだない。

でも、これまでに行われたふたつの研究によれば――ひとつは24時間のファスティングをしたあとの脳の活動について調べたもの、もうひとつは2日間のファスティングのあとに調べたもの――反応速度、記憶、気分、そのほかの一般的な機能が、ファスティングによって損なわれることはない、とされている。

ネズミを使ったファスティングの研究からは、運動協調性、認知機能、学習機能、記憶が改善することがわかっている。さらに、脳の回路が増えたり、新しい神経が発達したりすることもわかっている。

たしかに、ネズミと人間は違う。でも、こうした研究結果は、患者の多くが言うこととも一致する。「ファスティングをすると頭がすっきりする」と、みな言うのだ。

進化の過程を見ても、ファスティングが脳の働きをよくしてくれるというヒントを見出すことができる。食料が少ないとき、哺乳類の多くは器官を小さくして生き延びようとする。ただし、ふたつだけ例外がある。脳とオスの精巣だ。精巣の大きさが変わらないのは、交尾し続けるためであるのは明らかだ。

では、脳はどうだろう。飢えているときはどうなるか、想像してみてほしい。食べ物を見つけるために感覚が鋭くなり、集中力も増すのではないだろうか。たいていの哺乳動物はそうなる。

逆に、お腹がいっぱいのときは、頭がボーッとしたり、眠くなったりしたことが、あなたにもあることだろう。感謝祭のごちそうを食べたあとのことを思い出してみてほしい。何もする気が起こらなくなったり、頭がボーッとしたりして、昼寝をすることしか考えられなくなるのではないだろうか。

これまでの研究で最も参考になるのは、ファスティングをさせたネズミにはアルツハイマー病、ハンチントン病、パーキンソン病などの症状があまり出ない、というものだ。

ファスティングをするとオートファジー(古い細胞質成分や傷ついた細胞質成分を取り除くプロセスのこと)がうながされる。この研究では、ファスティングをしたネズミは、アルツハイマー病の特徴であるたんぱく質の蓄積が減ったことが確認された。

ファスティングをすることで、こうしたつらい神経変性疾患を予防したり、治療したり、よくしたりすることができるとしたら、どれほどいいだろう。命が救われ、苦しむことも少なくなり、何百億ドルにものぼる健康管理コストが削減できるかもしれないのだ。

ファスティングとがん

がんは世界で2番目に多い死因で、毎年およそ1000万人が亡くなっている。6人にひとりががんで亡くなるといわれている。多くの場合、がんになる要因としては、遺伝、有害物質への曝露(ばくろ)、ウイルスなどが挙げられるが、原因が不明な場合もある。

そうした不運な場合には、がんの発症を予測することは難しい。でも、これまで避けようがないと思われてきたがんも、ファスティングをすればある程度予防できる可能性がある、という心強い研究がある。

その鍵となるのは、2型糖尿病や肥満とも関わりのある、インスリンだ。乳がん細胞を組織から採取して、実験室で増殖させることはとても簡単だ。グルコース、上皮成長因子、インスリンを加えれば、がん細胞はあっという間に増殖する。ところが、インスリンを取り除くと、乳がん細胞は死ぬ。

もう一度言おう。乳がん細胞はインスリンが多いと増殖し、インスリンがないと死ぬ。では、インスリン値を下げるにはどうしたらいいだろう? ファスティングだ。

がんと関わりのあるふたつ目の要素であり、もとに戻すことが可能なものは、肥満だ。

2003年にアメリカがん協会が、アメリカ人の男女90万人を対象に行った研究の結果を発表した。1982年から1998年まで、被験者は数年ごとに追跡調査され、死亡した人とその死因が調べられた。その際、BMIも調べられた。研究が始まったときは、がんを発症していた人は誰もいなかったのに、16年後、およそ5万7000人ががんで亡くなっていた。

驚くのは、BMIが40超の人の場合、がん全般による死亡率が男性で52%、女性で62%高かったということだ。BMIは食道がん、結腸がん、直腸がん、肝臓がん、胆囊がん、膵臓がん、腎臓がん、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、乳がん、胃がん、前立腺がん、子し宮きゅう頸けいがん、子宮体がん、卵巣がんによる死亡と関連があることは明らかだった。

研究者は、がんによって死亡した男性のうち14%、女性の場合は20%が、太りすぎや肥満が原因だったと結論づけた。肥満はがんの大きなリスク因子であることは明らかだ。では、どうしたら体重を減らすことができるだろう? ファスティングだ。

さらに、オートファジーはがんの成長スピードを遅くしたり、がんになるのを防いだりすることもわかった。この発見は科学者にとって衝撃だった。それまでオートファジーは、がんの成長スピードを速めると考えられていたからだ。

2019年にネイチャー誌に掲載された研究結果では、オートファジーはがんになる細胞を殺すのにおおいに役立つとされた。オートファジーが働かなくなると、こうした有害な細胞が自己複製し、がんを成長させてしまう。では、オートファジーを働かせるには何をしたらいいだろう? ファスティングだ。

診療475日目、ファスティング(断食)がダイエットに有効なのは

2024年4月18日

ファスティング(断食)がダイエットに有効なのは、基礎代謝量が増えるから

<どうしたら効果的に減量でき、それを長期間維持できるか。

「トロント最高の医師」はファスティング(断食)を推奨するが、その理由にはインスリン値が関係している>

「トロント最高の医師」とも呼ばれる医学博士のジェイソン・ファンは、健康的に減量する秘訣はファスティング(断食)だと言う。ファンによれば、ファスティングとは単なるダイエットではなく、ホルモンの働きを整えるものだ。

では、なぜファスティングがいいのだろうか。

このたび、ファンは臨床研究者のメーガン・ラモス、コンサルタントのイヴ・メイヤー(両者とも肥満に悩んできた当事者でもある)と組んで、『トロント最高の医師が教える 世界最強のファスティング』(多賀谷正子・訳、CCCメディアハウス)を出版。原書は米アマゾンで1500以上のレビューが付き、平均4.6と、読者から絶大な支持を得てベストセラーとなっている。

「読んですぐに実践できる、ファスティングの決定版」と謳う本書は、ファスティングとは何かに始まり、その準備、実践、うまく続ける秘訣までをまとめた1冊。

ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回が第2回)。

※第1回:カロリー制限ダイエットが成功する確率は、約1%しかない

◇ ◇ ◇

なぜファスティングなのか

ファスティングについて一言で説明するとすれば、ホルモンの働きを整えるものである、と言えるだろう。

たんなるダイエットではない。ファスティングをすると体内のコントロール機能がリセットされ、生命を維持するために必要な量のエネルギーを燃やせるようになる。

何も食べないでいると(つまり、ファスティングをすると)インスリン値が下がり、エネルギーとして使える食べ物はもうない、という信号が体に送られる。すると、生きていくために、細胞は蓄えておいたグリコーゲン、あるいは体脂肪(グリコーゲンが底をついた場合)を、エネルギーとして放出する。

毎晩寝ているあいだに死なずにすむのはこの作用のおかげだし、数時間、数日間、あるいはもっと長い期間、何も食べないでも生きていられるのは、それが理由だ。

体は食物エネルギーを蓄えておけるというすばらしい能力を持っていて、冷蔵庫(グリコーゲン)や冷凍庫(体脂肪)には、燃やせるエネルギーが蓄えられている。

つまり、血糖値を一定に保ち、蓄えておいたエネルギーを体が使えるようにするには、ファスティングが最も論理的な方法ということになる。食事をしなければインスリン値が下がり、「食べ物がなくなってしまったので、冷蔵庫(グリコーゲン)や冷凍庫(体脂肪)にあるものを食べよう」と体に伝えることができる。

減量、2型糖尿病の予防、そして次章で述べるさまざまな慢性的な症状を予防するには、肥満を招く”ホルモンバランスの乱れ”という根本的な原因を解決しなければならない。ここでいうホルモンバランスの乱れとは、インスリン値の高い時間が長く続くことである。

ファスティングをすると基礎代謝量が増える

さて、ファスティングをすると代謝はどうなるだろうか。ファスティングをすると代謝が低くなるのではないか、と思っている人も多いかもしれない。

ファスティングをするときに大切なのは基礎代謝量だ。基礎代謝量とは、生命を維持するのに必要な、安静時のエネルギー(カロリー)のことである。たとえば脳の活動、血液循環、消化など、体の基本的な機能を円滑に行うために必要なエネルギーを表したものだ。

代謝が高いとエネルギーを効率的に燃やすことができ、体重が急激に増えたりすることはあまりない。代謝が低いと、体重を落とすのはより難しくなる。

私たちの基礎代謝量は一定ではない。食事、運動量、年齢、体温などに応じて、基礎代謝量は30~40%ほど増えたり減ったりする。食事の面からいうと、基礎代謝量を決定づけるものはインスリンだ。

体はつねにどちらかの状態にある。食事をしたあとの「体内に食べ物がある状態」か、食事をしていないときの「体内に食べ物がない状態」か。

食べ物が体内にあるときはインスリン値が高くなり、体は食物エネルギーを糖か体脂肪のかたちで蓄える。このとき代謝が活発に行われる。食べ物が体内にないときは、インスリン値が低くなり、体は蓄えてある食物エネルギーを燃やそうとする。

つまり、カロリーは蓄えることも燃やすこともできるが、その両方を同時に行うことはできないのだ。

食事をしてインスリン値が上がり、それがつねに高い状態にあると(一日に3回ではなく6回も7回も間食や食事をするなど、つねに食べているとそうなる)、「体内に食べ物がある状態」が続く。すると、体はカロリーを蓄える。私たちが体に蓄えろと指示しているからだ。

カロリーを蓄えられるいっぽうになり、使えるカロリーが減ってしまうと、体はエネルギーの消費量や基礎代謝量を減らさなくてはならなくなる。

たとえば一日に2000キロカロリーの食事をし、2000キロカロリーを燃やしているとしよう。このとき、体脂肪は増えもしないし減りもしない。

それを、高炭水化物・低脂質の食事を一日に6、7回摂ることにして、一日の摂取カロリーを1500キロカロリーに減らしたとする(これは多くの医療関係者が推奨している方法だ)。すると、カロリーを減らしているにもかかわらず、つねに食事をしているため、インスリン値は高いままになる。

インスリン値が高いので、体は体脂肪を燃やすことができないし、「体内に食べ物がある状態」になる。一方、入ってくるカロリーは1500キロカロリーしかないので、体は消費するエネルギーを1500キロカロリーに減らさなくてはならなくなる。

入ってくるカロリーが減った分を、体脂肪を燃やして補うことができない。体が”体脂肪を蓄える”モードになっているからだ。いくら低脂質でカロリーを制限した食事にしても、食べる回数が多いと減量できないのは、それが理由だ。初めは体重が減るが、基礎代謝量が減るにつれて体重は横ばいになり、そのうちまた増えはじめる。

では、ファスティングをしているとき、基礎代謝量はどうなるだろうか。連続4日間のファスティング(4日間何も食べないということ)の研究によれば、基礎代謝量はおよそ10%増えるという。そう、食事をしないと基礎代謝量が増えるのだ。

それはなぜか。ファスティングをするとインスリンが減り、インスリン拮抗ホルモンが増えるからだ(インスリンと逆の働きをするホルモンであるため、そう呼ばれる)。インスリンが減ると、このホルモンが増える。インスリンが増えると、このホルモンは減る。

このインスリン拮抗ホルモンには、ノルアドレナリン(筋肉の収縮をうながしたり心拍数を上げたりする)、成長ホルモン(細胞の成長と再生をうながす)、コルチゾール(ストレスホルモンとも呼ばれ、意欲や行動をうながす)などがある。ノルアドレナリンが増えると、基礎代謝量も上がる。

基礎代謝量が上がるのは生き残るために起こる反応だ。石器時代に洞窟で暮らしているところを想像してみよう。

いまは冬で、食べ物は何もない。そんなときに基礎代謝量が減ってしまったら、食事をしない日が続くたびに体は弱っていくだろう。そうなれば、食べ物を探したり狩りに出かけたりすることも難しくなる。死に向かっていくだけだ。

体が弱れば、食べ物を得られる可能性は低くなる。食べ物を手に入れられなければ、さらに体は弱ってしまう。そうなれば、生き残ることはできないだろう。だが、体もそれほど愚かではない。

そこで、体はエネルギーの供給元を変える。食べ物に頼るのではなく、蓄えてある食べ物(体脂肪)を使うことにして、体が活動を停止しないようにする。ノルアドレナリン、コルチゾールなどの拮抗ホルモンの分泌量を増やすことで、それが可能になる。別の燃料を使って体の力を増やすのだ。

すると集中力も高まる。焦点も定まる。つまり、ファスティングをしているあいだ、基礎代謝量は増えるのだ。一日に燃やすカロリーが500キロカロリー減ってしまうやり方よりも、基礎代謝量を保ちながら減量するほうが、はるかに効果的だ。

つまり、「摂取カロリーと消費カロリーが同じであれば太らない」というエネルギーバランスの等式を正しく理解するには、食事で摂るカロリーと運動することによって消費するカロリーだけを見ていてはいけない、ということだ。

それでは見当違いだ。大切なのは、空腹をコントロールして基礎代謝量を維持すること。そのためには、満腹ホルモンの分泌量を増やして、インスリン(体脂肪を蓄えさせるホルモン)の分泌量を低く抑えなければいけない。

ファスティングをすれば、長期間にわたってうまく減量するために必要な、ホルモンの変化をうながすことができる。ファスティングをすれば、基礎代謝量を保ったまま、空腹感を減らすことができる。

それになんといっても、ファスティングは何千年も前から実践されてきた方法だ。ファスティングが行われていた時代にも数多くの疾患があったが、肥満はほとんどなかった。

診療472日目、GW前後の診療時間にご注意ください

2024年4月15日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

4月も中旬ですね!

花粉症の猛威も残すところ約半月でしょうか🥹

当院の変則的な休診日とそれに伴う振替診療日も、

後半戦になって参りました。

引き続きご注意くださいませ。

GW期間中は二日間診療致します。

通常通りご予約の方が優先となります!