診療651日目、『痛みが出たら歯医者に行く』はもう卒業しましょう

2024年12月26日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

本日は年内最終診療日となります!

本年もかず多くの患者様にご来院頂きました。

2024年、既存患者様のご家族様、紹介者様のご来院が大変増えました。

2022年5月から開院した「椎名町駅えがお歯科」も、椎名町に目白に

根付きはじめられたのだろうかと、スタッフ一同喜んでおります☺️

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

今回は「歯医者へ行く」の総括となるお話です。

『痛みが出たら歯医者に行く』が23%!

アンケートで見る通院頻度と理想のペース

みなさんは、どれくらいのペースで歯医者さんに通っていますか?

「痛くなったら行く」だけではなく、予防のために通う人も増えている一方で、

どのくらいの頻度が良いのか迷っている方もいるかもしれません。

当院のブログ担当としては師走のこの時期、「歯が痛くて・・・今日診てもらえませんか?」という

お電話を1日数回受けている印象です。

今回、20~30代を対象に「歯医者に通う頻度」をテーマにアンケートをご紹介しつつ、

その結果をもとに、お口の状態別に理想の通院ペースについてご紹介します。

■男女別の違い

女性は「2~3か月に1回通う」割合が男性より高く、予防意識が高い様子が伺えます。

一方で、男性は「痛みが出たときだけ通う」という回答が多く、

治療が必要になってから行くスタイルが目立ちました。

■男女の違いは?

「痛くなったら行く」派がまだ多い 「痛みが出たときだけ通う」と答えた方が

全体の23%と最も多い結果に。昔ながらの「歯医者は治療する場所」というイメージが残っているのかもしれません。

予防歯科の普及は進みつつある 定期的に通う方(2~3か月に1回)が17%を

占めている点は、予防歯科の重要性が徐々に浸透している表れとも言えます。

女性の高い意識 美容や健康に敏感な女性は、歯のケアにも気を使う方が多いようです。

男性よりも通院頻度が高い結果となりました。

■お口の状態別:理想的な通院頻度

アンケート結果を踏まえ、それぞれの状態に合った通院ペースをまとめました。

1. 一般的なクリーニングが必要な方

お口の健康を保つためには、2~3か月に1回のクリーニングがおすすめです。

椎名町駅えがお歯科では、平均的に3ヶ月に1回の頻度でご案内する方が多いです。

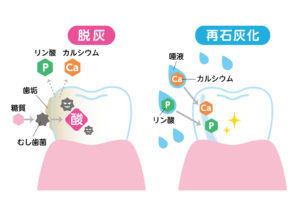

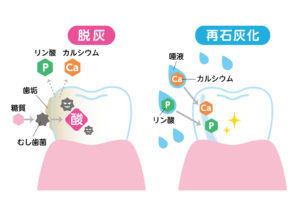

普段の歯磨きでは落としきれない汚れや歯石を歯医者で取ることで、むし歯や歯周病を予防できます。

クリーニングのタイミングは、菌が増え始める2~3か月を目安にするのが良いでしょう。

2. セルフケアが苦手な方や汚れがつきやすい方

歯並びが悪い方やタバコを吸う方、または歯周病が気になる方は、1~2か月に1回のペースが理想的です。

特に歯周ポケットが深い場合、歯磨きだけでは汚れを完全に落とせないことがあるので、

歯医者での定期的なケアが大切です。また、歯磨きのアドバイスをもらうのも効果的です。

3. セルフケアが行き届いている方

お口の中の状態が良く、歯磨きやフロスが習慣化している方は、半年に1回のペースで十分でしょう。

ただし、セルフケアが完璧でも見えない汚れや磨き残しはあるため、定期検診でチェックしてもらうのがおすすめです。

.

余談ですが、学校検診や企業検診と、

歯科医院での歯科検診の違いを紹介します。

自分に合ったペースで通いましょう

アンケートから、まだ多くの方が「痛くなったら通う」という治療優先のスタイルを

取っていることが分かりました。でも、定期的に歯医者さんでケアをすることで、

むし歯や歯周病を未然に防ぎ、結果的に通院回数を減らせる可能性もあります。

「どれくらいの頻度で通えばいいんだろう?」と迷ったら、

まずは歯医者さんで相談してみてください。

自分のお口の状態に合ったペースを見つけて、健康な歯を長く保ちましょう!

それでは、みなさま 良いお年をお迎えくださいね☺️✨

診療649日目、お餅は何歳からOK?

2024年12月24日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日はお餅のお話です!

⚠️気をつけましょうねというお話で、

食べることを抑止するお話ではありません。

【子どもの誤飲・窒息事故に注意!】

お餅は何歳からOK? 安全に食べるための絶対条件を歯科医師が解説

子どもが食事中だけでなく、おもちゃで遊んでいる時に急にのどにものを詰まらせたら…想像するだけでも胸が痛む思いがします。今回は、子どもの誤飲・窒息事故について論じていきます。

お正月はお餅がアブナイ

年末年始は家族や祖父母、親戚などが集まって、ワイワイと楽しく過ごす機会があると思います。特にお正月になるとおせち料理だけでなく、お雑煮や焼き餅などを食べる習慣・文化が日本にはありますから、お餅を食べる機会も増える時期になります。

しかし、お餅は独特の粘りや食感、形などから、のどに詰まらせて息ができなくなる窒息事故の原因となる主要な食品としても知られ、海外メディアでは「サイレント・キラー(静かなる殺し屋)」として取り上げられたこともあります。

食品による窒息事故の実態は厚生労働省の人口動態調査によると、65歳以上の高齢者に多くて死亡者数は年間3000人を超え、80歳以上が7割以上を占めています。救急搬送件数ではお餅が原因となるものが最も多く、重症化率も高くなっています。

高齢者のお餅の誤飲による窒息事故の死亡者は、消費者庁による2018~2019年のデータ分析の結果、65歳以上では2018年で363人、2019年で298人となり、合計661人に及びました。しかも、お餅による窒息死亡事故の約43%が、正月三が日を中心として1月中に発生しました

(図1)。

一方、子どもに関して消費者庁が人口動態調査情報をもとに分析したところ、14歳以下の子どもがお餅などの食品を誤飲した窒息事故で2014~2019年までの6年間に80人が亡くなりました。そのうち0歳が最も多く、5歳以下が9割以上を占めました

(図2)。

食品のリスク評価を担う省庁は、内閣府食品安全委員会です。2008年7月のこんにゃく入りミニカップゼリーによる子どもの死亡事故では、2009年4月に同委員会にリスク評価が依頼され、リスク評価を2010年6月に公表しています。

子どもの誤飲・窒息事故の要因

高齢者では加齢による咀嚼力低下や歯の欠損、脳血管障害などの疾患や嚥下(飲み込み)機能障害などが事故につながります。

子どもでは歯の発育・萌出の程度、摂食機能の発達具合、食べる時の行動などが関係すると言われています。

乳歯が生え揃っていない3歳未満の乳幼児では噛む機能(咀嚼機能)が不十分で、その結果として飲み込む機能(嚥下機能)にも悪影響が出てしまいます。食べ物が誤って気管に入って誤飲しても、子どもは咳(せき)の反射で吐き出す力が弱いため、窒息リスクが上がります。

また、窒息事故は食品側の要素も関係します。表面の柔らかさや弾力性、硬さ、噛み切りにくさといった食感、大きさ、形状などが影響します。窒息を起こしやすい食品には、以下のような特徴があります。

・丸みがあり、つるっとしている物(プチトマト、ブドウ、うずらの卵、ソーセージなど)

・粘着性が高く、唾液を吸収して飲み込みにくい物(お餅、パン類など)

・固くて噛み切りにくい物(豆、ナッツ類、リンゴなど)

2月初旬にある節分の豆まきの大豆も要注意です。これらの食品を子どもが食べる時には、目を離さないようにしましょう。

食品以外にも注意したい子どもの誤飲

子どもの誤飲による窒息事故は、食品に限らないのが特徴です。おもちゃや消しゴムなどの文房具、硬貨、ボタンなどの家庭で普通に見られる様々な小物が原因となって窒息事故が発生します。特に0~3歳の乳幼児に起きやすいので気を付けましょう。

子どもは生後5~6か月頃になると、成長過程の自然な行動として手につかんだものを何でも口に運ぶようになりますので、食品以外でも窒息事故が発生する要因になります。

2023年6月、経済産業省は相次ぐ誤飲事故の報告を受け、強力な磁石(ネオジム磁石)を使ったおもちゃや水を吸収すると膨らむボールの一部の製品について製造・販売を禁止しました。しかしその一方で、海外の危険なおもちゃがネットなどを通じて日本に流入する現状があるため、注意が必要です。

お餅は何歳くらいから食べていいの?

お餅がのどに詰まる原因は粘着質で噛みにくく、十分に噛まないまま飲み込むためです。

高齢者は噛み砕く力が弱く、お餅を噛まずに丸飲みすることで気管に詰まって窒息を起こします。子どもも同様、お餅を丸飲みすると誤飲リスクが高まります。しかも、子どもの気管は大人に比べてかなり細く、大きくないお餅でも詰まりやすい傾向があります。

お餅は小さく小分けにして食べても、口の中に残っていたらくっついて大きなお餅になる可能性があります。ですから、一口のお餅を確実に飲み込んだことを確認してから、次の一口を食べさせるようにしてください。

お餅を安全に食べるには、次の条件を満たしている必要があります。

・上下の乳歯が生え揃っている(通常20本)。

・食材をしっかりと噛むことができる。

・親の言いつけを理解し、行動できる。

・遊ばないで落ち着いて食事ができる。

これらの条件をすべてクリアできる3歳頃にはお餅を食べても危険度は少なくなりますが、保護者の見守りは忘れないでくださいね。

子どもの誤飲・窒息事故を防ぐために

EUやアメリカ、韓国などでは誤飲・窒息事故で販売が禁止されるなど、厳しい措置で食品が販売規制されるケースがありますが、日本では継続して販売されることがありますので、私たち消費者が気を配る必要があります。いくつかの注意点を挙げてみましょう。

・食べやすい大きさや形に整える。

・よく噛んで食べる。

・水分を摂ってのどを潤してから食べさせる。

・一口の量を多くしない。

・食事中に子どもがびっくりするようなことをしない。

さらに、消費者庁は特に以下の点などを強調して注意を呼び掛けています。

・硬くて噛み砕く必要のある食品(豆やナッツ類など)を5歳以下の子どもには食べさせない。

・球状の食品(ミニトマトやブドウなど)を丸ごと食べさせない。

・姿勢を正し、集中して食べる。

これらの注意点を日々の食事で意識するように心掛けましょう。子どもの窒息事故は、政府広報や日本小児科学会などから広く情報提供されています

(図3)。

万が一、誤飲・窒息事故を起こしたら

のどに詰まった物が気道を閉塞すると、短い時間で重篤化します。窒息後、間もなく顔色が青紫色などに変色するチアノーゼ状態となり、わずか数分で呼吸停止し意識を失います。その後、心臓が止まって脳障害が始まり、脳死に至る可能性が高まります。

ですから、直ちに119番通報して救急車を呼ぶとともに周りの人に応援を頼み、救急隊が到着するまでにできることはしておきましょう。万が一のために、応急手当を覚えておくことは非常に大切です。

日本小児科学会の資料によると、のどに詰まった物を取り除くための応急手当には胸部突き上げ法、背部叩打法、腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)などがあります。

診療646日目、飴は何歳から食べさせていい?

2024年12月20日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日はおこさんの食べ物デビューのお話です。

あくまでも目安ですので、ご参考程度に読んでくださると幸いです。

飴は何歳から食べさせていい?

アイスやケーキ、刺身やお寿司はいつから大丈夫?

子どもはもちろん、大人も大好きな飴やチョコレート。

小さなこどもには、何歳頃から食べさせても良いのでしょうか。

甘いお菓子は虫歯のリスクがある上に、飴は喉に詰まらせるリスクもあります。

この記事では、飴は何歳からあげていいのか、チョコレートやアイス、

ケーキなどのお菓子はどうか。

さらに刺身や寿司、サラダ、生卵についても考えてみました。

12月のイベント目白押しの時期だからこそ、

意味を持つのではないかと調べてみました。

.

飴は何歳から食べさせていい? お菓子はいつから?

飴やチョコレートなどの甘いお菓子は、大人も、こどもも大好きですね。

でも、大人やある程度大きくなった子どもが何気なく食べているお菓子や

食べ物の中には、小さなこどもには予想以上のリスクを持つものがあります。

飴を子どもに食べさせるリスク

関西では「飴ちゃん」、東北では「飴っこ」などと呼ばれることもある飴は、

とても身近なお菓子です。でも飴には思わぬリスクがあります。

まずは、飴を食べさせるときのリスクと気を付ける点を見てきましょう。

甘くておいしい飴ですが、子どもの窒息事故につながりやすい食品でもあります。

子どもはまだ気管が小さいうえに、咳をする力も弱いので、気管に入りそうになったものを

咳で押し返す咳反射がうまくできません。

丸くて、つるっとしている飴は子どもが不意に口の中からのどに滑らせてしまい、

のどに詰まってしまうことがあります。

飴は砂糖が主原料です。砂糖の摂取量が多いと虫歯になるリスクが高まります。

ときどき「乳歯は虫歯になっても抜けて、永久歯が生えるから大丈夫」とおっしゃる方も

いますが、それは違います。乳歯が虫歯になると、永久歯も虫歯になりやすくなるなど、

永久歯に悪い影響を与えてしまいます。

乳歯は永久歯よりも歯質が弱いため、虫歯になると早く進行します。飴を食べた後は、

水を飲んだり、なるべく早く歯磨きをするなど、虫歯予防のケアを心がけてください。

子どもに飴を与えるときには、小さな異変にもすぐに気づけるよう、

大人が近くで見守ることが必要です。万一、窒息に気づいたときは、すぐに救急車を呼び、

救急車が来るまでの間、飴を吐き出させるための応急処置を行います。

(1)背中を叩く(背部叩打法)

片手で乳児の体を支え、手のひらで乳児のあごをしっかり支えながら、

もう一方の手のひらのつけ根で乳児の背中をしっかり叩く(5、6回を1セット)。

(2)胸部を圧迫する(胸部突き上げ法)

乳児をあお向けにし、片手で乳児の体を支えながら手のひらで後頭部をしっかり押さえ、

心肺蘇生法と同じやり方で胸部を圧迫する(5、6回を1セット)。

※乳児の様子を見ながら、(1)と(2)を交互に繰り返します。体位を変えることで、

のどに詰まったものが出やすくなる効果があります。

(3)腹部突き上げ法(ハイムリック法) 1歳児以上の場合

背後から両腕を回して、片方の手を握りこぶしにし、子どものみぞおちの下に当てる。

もう片方の手をその上に当てて、両手で腹部を上に圧迫します。これを繰り返す。

※幼児の場合、(1)と(3)は、その場の状況に応じてやりやすい方法を実施してかまいません。

もし、1つの方法を数度繰り返しても効果がなければ、もう1つの方法に切り替えて、

異物が取れるまで、2つの方法を数度ずつ繰り返して続けます。

救急車が来る前に、のどに詰まったものが取り出せた場合も、念のために小児科や耳鼻科を受診してください。

診療645日目、私たちの制服について

2024年12月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は私たちの着ている制服「スクラブ」についてのご紹介です!

一昔前の病院といえばドクターが白衣、看護師がワンピースタイプの制服が見慣れていました。

また一方で上記の「スクラブ」はドラマなどの影響で「手術着」のイメージがありませんか?

とはいえ、当院も含め、一般歯科での「スクラブ」着用率は非常に増えているように感じます。

Wikipediaを引いてみますと、

スクラブ(英: scrub)は、半袖で首元がVネックとなっている医療用白衣のことを指す。

おもに外科医・麻酔科医、救急医、当直医、内視鏡医などが着用する[1]。

スクラブとは、ごしごし洗うといった意味であり、頑丈な素材が使用されているため、

強く洗っても生地が傷みにくいことが特徴である。また、従来型の白衣よりも

カラーバリエーションが豊富であり、病院内でのチーム分けや患者からの視認性向上のために使用される場面も多い。

このように書かれています。

実は、今回ご紹介しようと思い立ったのは、

患者様たちからのふとしたお声がけからでした。

「あなた達、何色も出てきてカラフルでいいわね〜!」

ホームページやSNS、実際にご来院くださると一目瞭然でしが、

当院スタッフは一人一色です。

院長の丸山彩先生の黄緑をはじめ、

衛生士の木村は紫、ブログ担当の私は水色など、

黄色やオレンジ、赤、ピンクなど常時4色ほどのスタッフが元気に働いています。

タイミングが重なれば6色になることも。

私たちの目からは見慣れた光景ですが、確かに患者様を驚かせていたかもしれませんね。

カラフルにしようと決めていたわけではなく、

スクラブの特徴

この2点とともに、一人一色にすることで誰の制服かが一目でわかる合理性を重視したものでした。

子供さん達にも「今日は黄色い先生がお口チャックするよ〜」「今日はオレンジの先生よ〜」と

声がけすることで診療室へのアテンドがわかりやすくなっているかなと感じます。

歯のメンテナンスとともに、当院スタッフのスクラブの色もご覧くださると嬉しいです!

診療643日目、お口の再現度が高い折り紙

2024年12月16日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今、業界で密やかに話題になっている折り紙の紹介です!

口です!

しかも歯が生えてる!!!

笑った時に歯茎が見える「ガミースマイル」にもなっていない、

正常なお口を忠実に再現しています😳

降り方はこちら⇩

ヨシダさんの公式Xから動画も添付しておきますね!

https://x.com/yoshida_1906/status/1864441380300640349

冬休みの手持ち無沙汰なこたつ時間ぜひ〜!

診療640日目、3歳までに

2024年12月12日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

3歳までに口腔細菌叢の基盤が確立される

乳幼児期の縦断研究(※2)から口腔細菌叢の形成が進む時期を解明

ライオン株式会社(代表取締役兼社長執行役員:竹森 征之)は、予防歯科の普及・啓発のため、

お口に関する様々な実態調査を長年実施しています。

2015年からは、公益財団法人ライオン歯科衛生研究所(理事長:濱 逸夫)と共同で、

口腔細菌叢の形成過程を理解するため、子どもとその両親を対象に縦断研究を行っています。

2021年には、生後1週間から3歳時点での解析から、

大人の口腔細菌叢に近づく重要な時期が生後6か月~1歳半であることを明らかにしました。

今回、新たに5歳までの解析を進めた結果、口腔細菌叢の基盤が3歳までに確立されることを見出しました。

この一連の研究成果は、2024年10月12日付けで国際歯科研究学会(IADR)、国際歯科研究学会米国部会(AADOCR)の

歯科学分野を網羅する科学雑誌『Journal of Dental Research』に掲載されました。

本研究から得られた主な知見は以下のとおりです。

◆口腔細菌叢を構成する主要な細菌の検出時期を調査

大人の口腔細菌叢を構成する主要な菌種のうち、約8割が1歳半で、約9割が3歳で検出された。

◆細菌叢の類似度評価指標(Weighted UniFrac距離)を用いて大人に類似する時期を調査

1歳半までに大人の口腔細菌叢に大きく近づき、3歳から5歳にかけて有意な変化は確認されなかった。

さらに、5歳での大人との距離は、大人同士の距離(大人の個人差)よりも小さいことを確認した。

以上の結果より、

3歳までの期間は将来の口腔細菌叢の基盤を確立する重要な時期であることが示唆された。

◆主な研究結果

本研究では、2015年6月から2017年1月までに生まれた54名の子ども(男児27名、女児27名)と

その両親を調査対象としました。両親からは、子どもが1歳半と3歳になった時点の計2回、

洗口吐出液として唾液を採取しました。一方、子どもたちからは、生後1週間、1か月、3か月、6か月、

9か月、1歳、1歳半、2歳、2歳半、3歳、3歳半、4歳、そして5歳時の計13回のタイミングでスワブに

浸み込こませて唾液を採取しました。さらに5歳時には、両親と同じ方法の洗口吐出液としても唾液を

採取しました。採取した唾液に含まれる口腔細菌由来の遺伝子配列を次世代シークエンサーで読み取り、

口腔細菌叢の経時変化を解析しました。

.

大量の遺伝子配列を決定できる装置。環境中に存在する細菌の遺伝子配列を決定することで、

そこに存在する菌種の把握等に用いられている。

(1)大人の口腔細菌叢を構成する主要な細菌の検出率の推移

父母それぞれ85%以上の人から検出された菌種を、大人の口腔細菌叢を構成する主要な細菌と定義し、

子どもからの検出率の推移を調査しました(図2)。その結果、生後6か月~1歳半にかけて

これら細菌の検出率が急激に増加し、1歳半で約8割、3歳で約9割が検出され、3歳以降5歳までは

大きな変化はありませんでした(図2)。また、1歳半までに検出されるようになった菌種には、

Neisseria属やHaemophilus属などのう蝕や歯周病の予防に寄与する可能性のある硝酸還元細菌の他、多様な菌種が含まれていました。

.

(2)大人の口腔細菌叢との類似度の推移

細菌叢の類似度を評価する距離指標(Weighted UniFrac距離)を用いて、子どもの口腔細菌叢が

大人の口腔細菌叢に近づく時期を調査しました。その結果、1歳半までに大人の口腔細菌叢に

大きく近づき、3歳から5歳の間には有意な変化は確認されませんでした。

また、子どもの口腔細菌叢がどのくらい大人に近づいたのか、口腔細菌叢の形成度を評価するために、

大人と同じ採取法で取得した5歳のデータを大人と比較しました。その結果、5歳時点の子どもと大人の

口腔細菌叢との距離は、大人同士の口腔細菌叢の距離(大人間の個人差)よりも小さく、

大人の個人差の範囲内に収まることが確認されました。

以上の結果より、3歳までに大人の口腔細菌叢を構成する主要な菌種の多くが口腔内に定着し、

3歳から5歳にかけて大人との類似度に有意な変化はなく、5歳時点での口腔細菌叢は大人と比較しても

大差がないほど形成が進んでいることが分かりました。本縦断研究により、3歳までの期間が子どもの

口腔細菌叢の基盤が確立する時期であることが示唆され、特に1歳半までの期間においては、

口腔細菌叢の形成が急激に進行し、う蝕や歯周病の予防に寄与する可能性のある細菌も構成菌種に

加わることが明らかとなりました。

これまで、口腔細菌叢の乱れが口腔疾患(う蝕や歯周病)の発症に関連する可能性が報告され、

当社の研究からは、口腔細菌叢の乱れは歯科治療後も残存する可能性を見出しております。

すなわち、口腔細菌叢を乱さないことは、予防歯科の観点からも重要と考えられます。

今回得られた知見から、子どもの乳歯が生えそろう3歳頃までの口腔細菌叢形成が、生涯にわたり

良好な口腔状態を維持するために重要であることが示唆されました。

診療639日目、げっぷ障害

2024年12月10日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は「げっぷ」のお話です。

まずは「げっぷ」の仕組みから。

げっぷとは、胃の中に溜まった空気が食道から出てくることで起こる生理現象です。

ではなぜげっぷが出るのでしょうか?人には食道と胃のつなぎ目に下食道括約筋という筋肉があり、

食道への空気逆流を防いでいます。ところが、胃のなかの空気が増え過ぎて内圧が高まると、

この筋肉がゆるみ食道の方に空気が漏れてげっぷが出るのです。知っていましたか?

空気は呼吸により肺だけでなく、食事中や会話中にも知らないうちに胃の中へも取り込まれているのです。

げっぷがよく出る原因は沢山ありますが、

①過度なストレス(胃腸の動きが悪くなり、消化不良を招く)

②胃腸の病気(逆流性食道炎や胃炎、十二指腸潰瘍など)

③便秘症(腸内にガスが溜まり易い)

④悪い食生活(偏った食事や過度な摂取)

⑤姿勢の悪さ ⑥過度に歯を噛みしめること(唾液の分泌が増えて空気を沢山飲み込む)、などが挙げられます。

逆にげっぷが出ないようにする対処方法として、

①ゆっくりと食事をする

②リラックスしてストレスを溜めない

③姿勢を良くする

④バランスの良い食事を心がける

⑤お腹を温める

⑥刺激のある嗜好品は避ける

⑦就眠前の3時間は食事を避ける、などが有効でしょう。

『たかが〝げっぷ〟と侮るなかれ!』 げっぷが長い間治まらず、胸やけ、胃痛、胃もたれ、吐き気など

他の症状も認める場合は、消化器疾患が原因の可能性があります。

その場合は、医療機関を受診して胃カメラ検査等をお勧めします。

.

日本の成人1.5%が「げっぷ障害」、噛む回数や食べる量などが影響-大阪公立大

日本における「げっぷ障害」の頻度や発症に関与する因子は不明だった

大阪公立大学は8月7日、噛む回数が多すぎても少なすぎても「げっぷ障害」に影響することを

明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科消化器内科学の藤原靖弘教授、

小林由美恵病院講師、沢田明也病院講師らの研究グループによるものです。

研究成果は、「The American Journal of Gastroenterology」にオンライン掲載されています。

げっぷは本来、先ほども書いたように生理現象の一つです。

さまざまな消化器疾患(胃食道逆流症(GERD)や機能性ディスペプシアなど)の症状としても重要になります。

日常生活に支障のあるげっぷは、本人にとって深刻な症状であり、生活の質を妨げてしまいます。

.

国際的な基準(ローマIV分類)では、機能性消化管疾患の一つとしてげっぷ障害が掲げられています。

グローバルな調査では、げっぷ障害の頻度は全世界で成人の約1%と報告されているが、

日本における頻度や発症に関与する因子は明らかになっていませんでした。

.

日本の成人1万人を対象にWeb調査を実施、げっぷ障害あり1.5%

研究グループは今回、一般成人1万人を対象にWeb調査を行い、げっぷ障害の頻度と

疾患や生活習慣(食べる速度、咀嚼回数、炭酸飲料水の摂取頻度、満腹まで食事を取るかなど)との関連、

さらにSF-8質問紙票を用いて健康関連QOLに与える影響を調査しました。

その結果、ローマIV基準による「週に4日以上煩わしいげっぷを訴えるげっぷ障害」は151人(1.5%)に認められました。

また、げっぷ障害がない人と比較して、GERD(オッズ比4.35倍)、機能性ディスペプシア(1.93倍)、

甲状腺疾患(3.64倍)を抱えている人が多いことがわかった。さらに、食べる速度が速い(1.54倍)

または極端に遅いこと(1.85倍)、満腹まで食べること(1.54倍)、咀嚼回数が極端に少ない(1.44倍)

または極端に多い(2.43倍)ことが、げっぷ障害の発症と関連することが判明しました。

げっぷ障害が身体的・精神的健康関連QOLを低下させることも判明

そこで、さらに詳しく関連を調べるために多変量解析を行ったところ、GERD、機能性ディスペプシア、

甲状腺疾患の有無、満腹まで食べること、咀嚼回数が極端に少ない、または多いことが、

特にげっぷ障害の発症に関連することがわかりました。一方で、炭酸飲料水の摂取頻度とは関連が認められませんでした。

他にも、げっぷ障害は身体的・精神的健康関連QOLを低下させることも明らかになりました。