診療451日目、秘訣は「適度な毒」

2024年3月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

長寿日本一の長野県、秘訣は「適度な毒」

県民が実践する病気知らずの食事法とは

長寿日本一といえば沖縄県をイメージする人が多いかもしれない。だが、現在の最長日本一は男女共に長野県だ。一体いつ頃から、どうしてそうなったのだろうか。東京医科歯科大学副学長の古川哲史氏は「その成功の秘密は、食生活の改善・充実を中心とした『予防医療』にある」という—-。

※本稿は、古川哲史『最新研究が示す 病気にならない新常識』(新潮新書)の一部を再編集したものです。

50年で最長寿県となった長野県

日本では、毎年、県別に寿命の長さが発表されています。最長寿県はどこだと思う? ときいたら、沖縄県じゃない? という答えが最も多かったのですが、確かに少し前までは、沖縄県が最長寿県として有名でした。

ですが、今では沖縄県は男性の場合は47都道府県中30位(女性は3位)です。これは沖縄県民の生活様式の急速な欧米化、特にファストフードの普及と車社会の影響が大きかったようです。

最長寿県は、意外なことに長野県です。しかも男性は1990年、女性は2010年に1位に輝いてから長年その座を譲っていません。

長野県は、もともと長寿県だったわけではありません。昭和40年の統計を見ると、男性の寿命は第9位、女性が第26位です。特に脳卒中による死亡率は1965年は全国1位、その前後数年をみても常にワースト3に入っています。

長野県は、四方が山に囲まれており、冬になると雪に閉じ込められるので、野沢菜に代表されるように保存食が重宝されてきました。食品を保存するためには、塩分を多く使います。塩分が細菌などの微生物の繁殖を防ぐからです。

そのため昭和40年代(1965~1974年)の長野県では、塩分摂取量が全国で4番目に多く、高血圧・脳卒中による死亡率が高かったのですが、その頃、圧倒的に寿命が長かったのが沖縄県でした。50年の間に、沖縄県と長野県の立場は完全に逆転してしまったのです。

一体なぜなのでしょう。

健康で現役の高齢者

長野県の医療(「長野モデル」)を、今の日本のお手本にすべき理由が、もう一つあります。それは昭和40年代の長野県と、今日の日本の状況に重要な共通点があることです。

65歳以上を高齢者といいますが、全人口に占める高齢者の割合により、社会を「高齢化社会」(高齢化率7%以上~14%未満・以下同)、「高齢社会」(14~21%)、「超高齢社会」(21%以上)と、呼び分けます。

日本は2007年に、全人口に占める高齢者の割合が21%を超え、世界で初めて超高齢社会になりました。

昭和40年代の長野県をみると、若者は仕事を求めて都会に出てしまい、全国に先駆けて高齢化が進んでいて、65歳以上の住民が23%に達する「超高齢社会」となっていました。

今の日本全体の縮図が、50年近く前の長野県には、既に出来上がっていたのです。それにもかかわらず、50年後の現在、最長寿県となっているのです。

実は、長野県は長寿なだけではなく、高齢者の就業率が26.7%で、これも全国1位です。この数字は全国平均を大きく上回っており、高齢者の就業率が最も低い沖縄県の約2倍にも達します。

すなわち、寿命が長いだけではなく、健康寿命(自立して生活をおくれる年齢のこと)も長く、男女共に全国1位なのです。

健康で長生きという、超高齢社会を迎える日本の、まさにお手本なのです。

予防医療は減塩運動から始まった

日本の死亡原因の第1位は、長年「がん」です。長野県は、今でも脳卒中による死亡率は全国でも高い方ですが、それでも最長寿県であるのは、がんによる死亡率が全国で一番低いからなのです。

では、長野県はがんに対する治療対策がよっぽど進んでいるのだろうと思われるかもしれませんが、実は長野県は、多くの都道府県が持つ「がんセンター」がない、全国でも数少ない県なのです。

一般の病院数も47都道府県中33位と平均以下です。

一方、県民のヘルスケア、病気予防を担う公民館の数は全国1位で、保健師さんの数も全国2位です。

長野県の成功の秘訣は、病気になってからの医療ではなく、病気にならないようにする、「予防医療」にあると考えられます。

今では「長野モデル」と呼ばれる長野県のこうした医療は、佐久市に立て続けに赴任した、地域医療に熱心な医師らが始めた「減塩運動」からスタートしました。

1945年に佐久総合病院に若月俊一医師が赴任、59年に佐久市の国保浅間総合病院に吉澤國雄院長が赴任し、長野県は農作業が忙しく、交通の便も悪いので、吉澤院長が公民館に出向いて「脳卒中になる理由は塩分の摂り過ぎであることを知ろう、そして予防しよう」「そのために足元の生活を見直そう」「自分で自分の健康を守る意識を持とう」と根気強く説いて回ったそうです。

その活動が、80年には長野県全体の「県民減塩運動」につながって、当時1日の塩分摂取量が15.9gだったのが、83年には11gにまで減ったそうです。

活動は、諏訪中央病院院長の鎌田實先生に引き継がれて、現在に至ります。若月先生ご自身は96歳、吉澤先生は93歳とご長命で、鎌田先生も72歳の今も現役でバリバリ活躍されており、「長野モデル」が長寿に良いことを、身をもって証明されています。

野菜の「適度な毒」が身体に良い

「長野モデル」で特に力を入れたのは、食生活の改善・充実でした。その特徴をこれからご紹介しましょう。

まず一つ目は、食事にかける時間の長さです。長野県のそれは1日平均104分と、全国第3位の長さです。これはよく噛んで食べていることを意味します。よく噛むと、食べ過ぎを予防し、肥満を抑えます。その結果、長野県は全国でも、病気のもととなる肥満の割合が少ない県の一つです。

また噛む回数が減ると、認知症も増えることが知られています。よく噛むことはその意味でも大事なのです。

二つ目は、野菜摂取量の多さです。野菜が身体によいことは常識でしょうが、どうしてなのかは専門家の間でも答えがわかれるところで、今では野菜に含まれる「適度な毒」が、ストレスへの抵抗力を強くする、という考えが主流になってきています。

長野県は白菜・レタスなどの生産量は全国1位、キャベツやトマトなども全国トップクラスです。

一方、野菜の摂取量も、男女とも全国第1位です。1日当たりの野菜摂取量の全国平均は301gに対して、長野県は379gです。一番少ない徳島県は245gなので、長野県の野菜摂取量はその1.5倍です。

こと野菜に関しては、地産地消が実現されているのです。

地産地消の赤ワイン、味噌、キノコ

ポリフェノールを含み、心臓病や、特に動脈硬化によいことが知られている赤ワインについても、長野県は地産地消の割合が高いことがわかっています。

ワインの原料であるブドウ、そしてワインの生産量共に、第1位は山梨県で、長野県はどちらも2位なのですが、山梨県は生産量の98.5%が出荷されていて、自県ではほとんど消費されていないのです(わずか1.5%)。

一方、長野県では生産量の12%が自県で消費されています。決して多い数字とは言えませんが、山梨県に比べると長野県は、ワインの地産地消の割合が8倍も高いのです。

それから、長野県には生産量全国第1位の食品が、野菜の他にもいくつかありますが、中でもダントツの全国第1位の食品が、発酵食品の味噌です。「信州味噌」は日本の全生産量の約半分を占めています。

さらにもう一つ、生産量全国第1位の食品なのが、キノコです。こちらは全国生産量の約3分の1を占めます。

味噌もキノコも、生産量だけでなく、人口当たりの消費量も長野県が全国第1位です。

中でもキノコの消費量は、全国平均の1.4倍、最も消費の少ない沖縄県の2.5倍近くとなっています。ここでも長野県は地産地消を実現できているのです。

なぜ味噌とキノコが身体によいかといえば、ポリアミンと呼ばれる物質を豊富に含むからです。このポリアミンは健康によく、特に老化防止に効果がある事が、最近、あきらかになっています。

こうした「長野モデル」の特徴から学べるものは多いのですが、一番大事なのは、吉澤先生が説いて回った「自分で自分の健康を守る意識を持つ」、つまりひとりひとりが健康に対して、自主的に取り組むことです。

病気になってから病気を治すのではなく、そもそも病気にかからないための生活について、日ごろから気を配る、これに尽きるのかもしれません。

診療450日目、音楽で食欲が変わる!?

2024年3月18日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

知ってました?!

低音域の音楽を流すと人は大盛りを注文し、

音量が大きいと不健康な食べ物を選んでしまう

<近年の研究で分かってきた。音楽の使い方次第で、

食べ物の味、食べたいもの、食べたい量まで変えられる>

なぜレストランで食べる食事はこんなにおいしいのでしょう。

それはシェフたちの長年の研鑽のたまものであるのは間違いない。

その一方、全く同じものを自宅で食べたら味は多少違うかもしれないことが、近年の研究で確認されている。

そのことに気付かないままだと、私たちの心理は行く先々のさまざまな仕掛けに操作されることになる。

色、匂い、音、照明──このいずれもが脳による味の知覚に影響を与え、食べ物の味わいを変化させる可能性がある。

食べ物の特徴(明るい色彩に盛り付けられて、しゃれた名前が付いているとか)は

もちろんのこと、食べる時の周囲の環境も関係してくるのだ。

学術誌に先ごろ発表された論文で、イタリアのカンパニア大学の研究チームは、

周囲の環境が変わると低糖オレンジジュースの味の知覚がどう変化するか調べた。

.

その結果、暖色の照明で、背景が赤く、周波数の高い音が流れている環境では

ジュースはより甘く感じられ、寒色の照明で背景の色が緑、周波数の低い音が

流れている環境ではジュースは「濃く」、香りが強く感じられることが確認された。

「音楽の使い方次第で食べ物の味を変えられる『音の味付け効果(sonic seasoning)』には、驚きしかない」と、

オックスフォード大学のチャールズ・スペンス教授(実験心理学)は本誌に語った。

.

スペンスは音が味の知覚に与える影響を幅広く研究してきた。

2017年に別の学術誌にスペンスらが発表した論文によれば、耳に心地よい「甘い」音楽を流すと、

「耳障りな」音楽を流したときに比べてチョコレートの味わいが大きく変化したという。

「少しの砂糖が入ったブラックコーヒーもしくはダークチョコレートを渡して、甘い音楽、

あるいはビターな音楽をかければ、大多数の人が甘い音楽を聞きながら食べるチョコレートの

ほうがより甘く感じると答えるはずだ」とスペンスは言う。

.

「音の味付け効果」は世界各地で活用されている

この「音の味付け効果」は世界各地のレストランやカフェで実際に活用されている。

例えば北京にあるシン・カフェでは、一日中甘い音楽をかけている。

同じ味を保ったままで飲み物の糖分を減らせるからだとスペンスは言う。

また、2018年に発表された研究によれば、BGMの音の高さは食べる量に影響する。

店内に低い音域の音楽を流すと、人は大盛りを選びがちになるという。

音量についていえば、店内で流れる曲の音を大きくすると、客は飲み物をたくさん飲みたくなり、

健康的でない食べ物を選びがちになる。

対照的に、穏やかなアンビエントミュージックがかかっているレストランでは、

客は飲食にたくさん金を出すとともに、健康的な食べ物を選ぶ傾向があるという。

同じような効果は音楽のテンポについても見られ、ゆったりした音楽がかかっていると、

客の滞在時間は延び、たくさんお金を使う傾向がある。

こうした心理的な仕掛けのせいで財布のひもが緩んでしまったとしても、おいしく糖分を

減らせて健康的な飲み物や料理を選べるなら、それはそれで悪くないかもしれない。

診療449日目、アポイントメントについて

2024年3月16日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

暗黙の了解というのも、

相違が生まれてしまいますので、

一度文章に認めたいと思います。

まず第一に当院は予約優先です。

定刻にお声がけし診療に入ることを基本としていますが、

前の予約枠の方が早く治療が終わった際などは予約時間よりお早くお声がけします。

反対に前の方の治療が長引いてしまった場合、少々お待ち時間が発生します。

その際は必ずご説明します。

連絡のないまま定刻にいらっしゃらない場合は、

お電話を差し上げ予約確認をする場合がございます。

診療時間の1番の方で事前連絡がつかないキャンセル希望の方は、

当院宛にメールをくださると幸いです。

また、遅刻されますと、予定していた治療内容の時間が足りず、

場合によってはお日にちの変更をお願いします。

あまりにも無断キャンセルが続く、遅刻が続く方は、

事前のご予約をお断りし、当日予約のみのご対応とさせて頂きます。

無断キャンセルとは、ご予約されたにも関わらず、

前日の正午までに変更並びにキャンセルをされなかったことを指します。

web予約の方はご自身で予約の変更やキャンセルの操作ができません。

また再度新規予約を取ることもできません。

必ずご一報お願い申し上げます。

より多くの患者様に真摯な治療、検診を行えますよう、

くれぐれもご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

診療448日目、「朝の歯磨きは食前・食後?」

2024年3月15日

「朝の歯磨きは食前・食後?」

毎日の正しい歯磨き習慣で腸内環境も改善する

<歯磨きは一日何回するのが良いの?

どれぐらいの時間が必要?

歯の健康にかかわる様々な疑問に専門家が回答する>

年を重ねても生き生きと過ごすにはどうすればいいか。

70歳を超えて元気に生きていくためには、食べる力を落とさないことが重要になります。

その際に重要性を強調したいのが食べ物の入り口である「口の中」でありそのケアです。

歯科医師の栗原丈徳さん、医師の栗原毅さんが書いた『70歳の壁を越える 食べる力』(エクスナレッジ)より紹介します――。

※本稿は、栗原毅、栗原丈徳『70歳の壁を越える 食べる力』(エクスナレッジ)の一部を再編集したものです。

.

【歯科衛生士は歯みがきの先生】

現在は、歯科医院に行くと、口腔こうくうケアのプロフェッショナルである歯科衛生士が歯みがきのやり方を指導してくれます。

人によって歯並びや歯の状態が違っているので、自分ではきちんとみがいているつもりでも、実際にはプラークが取れていないことがあります。

歯科衛生士はそうしたみがき方の弱点を指摘し、みがけてない歯をきれいにするにはどういうふうに歯ブラシを当てればよいかなど、きめ細かなアドバイスをしてくれます。

ですから、これからまじめに歯周病予防のための歯みがきを始めようと思っている人は、一度、歯科衛生士に教わるのも一つの方法です。

歯科衛生士はその人の歯並びなどを考慮して、どんな歯ブラシを選べば効果的にみがけるのか、また後述する歯間ブラシのサイズや使い方などについても教えてくれます。

とくに歯の異常がなくて歯科医院に行くのであれば、本稿に歯科衛生士に歯みがきのやり方を教えてもらえると書いてあったので、一度歯を診てくれませんか? といえばよいでしょう。

【みがく順番はない。すべての歯をみがければいい】

食べかすが残りやすいのは、①歯の噛む面、②歯と歯の間、③歯と歯肉の間、の3つです。

②と③はプラークがこびりついて、歯周病菌が繁殖しやすいので、歯周病予防のためにしっかりみがく必要があります。

①はおもに奥歯のことで、ここに食べかすが残るとむし歯のリスクが上がるので、できれば歯みがきの最後に奥歯のかむ面もみがいたほうがよいでしょう。ただ歯周病予防のための優先順位としては②と③です。

みがく順番についてもよく聞かれます。みがく順番が書かれている本もありますが、別に順番はありません。

奥歯からみがいてもよいし、前歯からみがいても同じです。裏からみがいてもよいし、表からみがいてもかまいません。

大事なのはすべての歯をみがくということです。

そしてむし歯対策として、歯の噛む面も最後にみがくとよいと思います。歯の噛む面には溝があり、ここに食べかすがたまります。

歯も経年劣化をするので、溝が深くなっていれば、噛み合わせの問題も出てきます。噛み合わせが気になる人は、歯科医院で直してもらったほうがよいでしょう。

【就寝前は10分以上時間をかけてみがく】

1日3回といいたいところですが、大事なのは回数よりもタイミング、つまりいつみがくかということ。そして一番大事な時間帯は、寝る前です。

歯周病菌が夜寝ている間に繁殖しやすいのは、寝ているときに唾液の分泌が少なくなるからです。

唾液には殺菌作用があるので、唾液の分泌が盛んな日中は、歯周病菌は就寝時よりはおとなしくしています。

ですから、歯周病菌の温床となるプラークを寝る前にしっかり落として、歯周病菌の繁殖を抑えないといけません。

お酒を飲んだ後に歯みがきをするのは大変かもしれませんが、歯を失わないための一番重要な歯みがきは夜なので、舌みがきなどを含め10分以上時間をかけて、しっかりみがくようにしてください。

もう1つ大事な時間は、朝起きた直後の歯みがきです。

朝は必ず朝食後にみがいているという人がいますが、それよりも重要なのは、起床直後です。

朝起きた直後はまだ唾液の分泌が少ないので、口腔内環境が劣悪な状態になっています。

寝る前に歯をきちんとみがいていても、口腔内の歯周病菌がゼロになるわけではありません。口腔内には、歯周病菌が残っています。

この口腔内にいる歯周病菌を飲み込んでしまうと、胃を通過して腸にまで達し、腸内環境を破壊するともいわれています。

診療447日目、お待たせする時間

2024年3月14日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

先日、ブログ担当の受付は、患者として医科を受診しました。

初めての受診(初診といいます)で尚且つ検査希望、当日医師からの説明希望という、

時間がかかることが想定される受診希望でしたが、

・・・なんと受付から薬の受け取りまでにトータル4時間😭

もちろん、受付さん、看護師さん、技師さん、先生、薬剤師さん

たくさんの方に関わっていただいて、尚且つミスがないようにと

案に待ち時間があったわけでないことは重々承知です。

(クレームではありませんよ)

当院はもちろん4時間といった長時間かかるとこはありませんが、

1分でも患者様の待ち時間を減らす努力が必要だなあと

待ち疲れしてしまった私は痛感しました。

待ち時間を減らす一つととしては、

やはり「ご予約優先」「予約患者様を時間通りにお声がけする」という基本からだと思います。

身を引き締めて笑顔で患者様を向かい入れたいです!

よろしくお願い申し上げます。

診療446日目、女性に多い「シェーグレン症候群」

2024年3月12日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

女性に多い「シェーグレン症候群」

ポイントは早期発見・治療

和田アキ子さんや菊池桃子さんがこの病気であることを告白したシェーグレン症候群。

自分の体を守るはずの免疫システムが誤って自らの体を攻撃してしまう自己免疫疾患で、

膠原(こうげん)病の一つとさています。発症の仕組みが解明されておらず、指定難病です。

慶応大学病院(東京都新宿区)リウマチ・膠原病内科の竹内勤教授は「シェーグレン症候群は、

いかに早期に発見して早期に治療を行うかが経過を左右します」と話しています。

症状の感じ方は人それぞれ

▽目や口、全身症状も

シェーグレン症候群は、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの

膠原病に合併する二次性と、他の膠原病を合併しない原発性に分けらています。

患者の約94%が女性といわれ、涙腺や唾液腺に炎症が表れるのが特徴です。

主な症状は目や口が乾くドライアイやドライマウスで、両方の症状が出る場合もあれば、どちらか片方の場合もあります。

竹内教授は「症状の感じ方はさまざまです。目がゴロゴロする、痛い、見えにくいと感じたり、

口の渇きで味が変わった、カラオケで歌いづらくなったなど、渇きとは結びつきにくい症状を訴えたり

することがあります」と説明されています。発症後早期には体のだるさや微熱、関節の痛みなど、

捉えどころのない症状が出ることがあります。

目や口の症状以外にも、皮膚の乾燥や気管の乾きによるせき、女性の場合は腟が乾くことに伴う

性交痛など、症状は全身に及ぶ。50~60代に発症しやすいとされるが、慢性的に進行するため

気付きにくく、「実際の発症年齢と診断年齢には大きな開きがあると思われます」と竹内教授は話されます。

▽違和感あれば受診を

シェーグレン症候群の診断には、唾液腺や涙腺の検査のほか、血液中の抗SS―A抗体と抗SS―B抗体

という自己抗体の検査が行われる。発症のメカニズムはまだ解明されていないため、治療は対症療法となります。

広範囲に炎症を抑えるステロイド薬を服用し、乾燥には人工涙液、スプレー状の人工唾液などを用います。

竹内教授は「炎症により失われてしまった涙腺や唾液腺の機能は回復しません。どれだけ早く治療に

取り掛かれるかが重要になります」と強調されます。

シェーグレン症候群は、間質性肺炎や間質性腎炎などの重い病気に移行することもあるので、

病気の進行状態や他の膠原病の合併の有無を含め、定期的な受診が必須となります。

竹内教授は「目や口の乾燥は意外に意識しづらく、年だからと思いがちです。違和感があれば迷わず受診してください」と呼び掛けています。

診療445日目、歯科医院で働く管理栄養士の役割

2024年3月11日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

当院には専任の管理栄養士はおりませんが、

とっても大切なお話ですので、特集させて頂きます!

歯科医院で働く管理栄養士の役割

歯科医院で働く管理栄養士は、ここ数年で増えてきていますが、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

う蝕と糖質の関連から、おやつのお話をするイメージを持たれている方が多く、実際もそういったお話をされている歯科医院が多いかと思います。

栗林歯科医院では「むし歯とおやつ」と題し、う蝕の原因となる糖質について「なぜう蝕の原因になってしまうのか」「糖質の中でもどのようなものがう蝕に繋がってしまうのか」を、保護者の方だけでなくお子さんにも興味を持ってもらえるように、クイズ形式のスライドショーでお見せしながらお話しています。

しかし、管理栄養士の役割は「むし歯とおやつ」についてお話しすることだけではありません。身体が健康な方も訪れる歯科医院では、患者さんの健康の維持増進に深く関わることができます。

歯の本数や咀嚼能力などの口腔状態は食事に影響し、栄養バランスの偏りや低栄養などの食による問題は、全身へと影響を与えます。小児期の食習慣や食嗜好は、いずれ将来的な食生活や健康にも大きく関わることとなるのです。

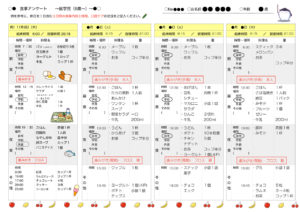

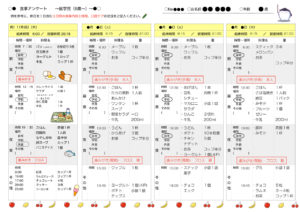

栗林歯科医院の小児歯科では、う蝕リスクの検査を行うにあたり、保護者の方に食事記録を記入してもらいます。糖質の摂取量や摂取頻度を確認するだけでなく、食事内容からエネルギー摂取量や栄養バランスなどを分析して、保護者の方とお子さん本人に指導します。

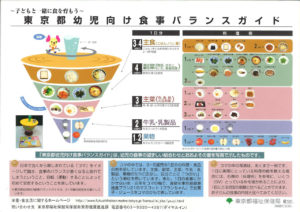

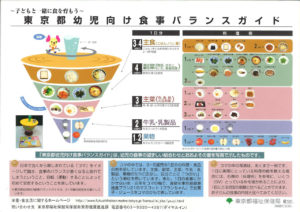

「食事バランスガイド」を活用した栄養指導方法

栄養バランスの偏りについてお話しする際には、厚生労働省と農林水産省により共同で策定された「食事バランスガイド」1)に基づいてお話しします。

「食事バランスガイド」とは、1日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかの目安を、コマのイラストで示したものです。

「食事バランスガイド」は、「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5つの料理のグループから構成され、いずれかのグループが欠けたり、多くなったりしすぎると、コマは上手くバランスを保てずに倒れてしまいます。

また、「菓子・嗜好飲料」を表すコマを回すためのヒモは、長すぎるともたついてしまい、コマを上手く回すことができなくなってしまいます。

歯科医院で行う実際の食事指導は?

ここからは、実際の患者さんを例に挙げて解説します。

今回の症例は、小学校低学年の患者さんで、臼歯部に合計8本にう蝕があり、そのうち2本に根管治療を行っています。

体格はやや痩せ気味で、食事調査を行ったところ、全体的な食事量は少なめでした。しかし、この患者さんの1日のエネルギー摂取量は1,750kcal。「日本人の食事摂取基準(2020年版)2)」にて制定されている、6〜7歳の女児の推定エネルギー必要量は1,450kcalであることから、基準より300kcalも摂取量が多い状況でした。

1日の食事内容を伺うと、朝食はワッフルやメロンパン、夕食はうどんと唐揚げ、豚丼など、学校の給食以外は極端にいってしまうと「小麦粉とお肉しか食べていない」という結果となりました。

エネルギー摂取量が多くなっていた原因は、大好きな甘いものを食べるために食事量が減り、15時と夕食後のおやつで500kcal以上ものエネルギーを摂取していたためでした。この症例の場合、間食についてどのようにすれば良いかをお伝えする必要があります。

間食の指導はどうする?「おやつ」ではなく「補食」という考え

では、患者さんにどのようにアドバイスをすれば良いのでしょうか?

まずは、間食を「おやつ」ではなく「補食」という考え方に変えることが大切です。間食を一つの食事として考え、運動量の多いお子さんに必要なエネルギー、体を作るためのたんぱく質、体の調子を整えるためのビタミンやミネラルといった、不足しやすい栄養素を補うための食事を「補食」と考えます。

具体的な内容としては、おにぎりやチーズ、ヨーグルト、果物や野菜スティックなどが補食におすすめです。

一方で、糖質はう蝕の原因となってしまいますが、お子さんやご家族にとって楽しみの一つでもあります。時間や頻度、量を決めて、上手に付き合っていかなければならないとお伝えする必要があります。

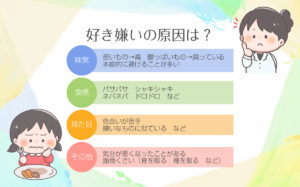

好き嫌いがあるお子さんへの対応

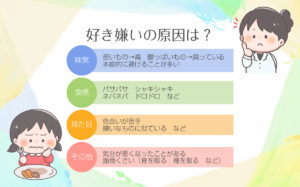

誰にでも好き嫌いはありますよね。肉や魚、お子さんであれば特に野菜の好き嫌いが多いかと思います。

食べてくれないことが続くと、だんだん食卓にも出さなくなってしまいます。無理に食べさせようとしてしまうと、気分が悪くなって、さらにトラウマになってしまうこともあります。

そこで、保護者の方には「なぜ」その食べ物が嫌いなのか、お子さんの気持ちに一歩寄り添っていただくことが必要となります。

嫌いな理由をお子さんに直接聞いても、「嫌だから」「おいしくないから」と、具体的な理由は明らかになりません。そのため、保護者の方からお子さんがその食べ物を前にしたときの反応を聞き取りながら、食べられない理由を一緒に考え、実際に家庭でできそうな解決策をご提案しています。

好き嫌いの原因の大半は、味覚・食感・見た目となります。

まず味覚ですが、“苦いもの=毒”、“酸っぱいもの=腐敗”と感じ取り、これらのものは本能的に避けることが多いです。対策としては、下ゆでをして苦味を取り除いたり、チーズなど乳製品と合わせて酸味を抑えたりするなど、調理の下処理や合わせる食材に工夫が必要となります。

次に食感ですが、硬さのあるものやパサついた食感のものは、乳歯から永久歯への生え変わりの時期には特に食べづらくなります。繊維を断ち切るように切ったり、とろみをつけてあげたりすることで食べやすくすることができます。

最後に見た目ですが、特に魚を丸ごと1匹使った焼き魚や煮魚は、そのままの形で出すと怖がってしまったり、食べるのに怯んでしまったりすることがあります。その場合は、身をほぐしてあげたり、切り身で食卓に出してあげたりすることで抵抗感が減ります。

その他にもお子さんに、「料理のお手伝いをしてもらう」「家庭菜園をする」など、興味を持ってもらうことにより、自然と「食べたい」「食べてみたい」と思ってもらえることもあります。

苦味や酸味のあるものも、味覚が大人になったら克服できることが多いので、食べられるようになったら「お兄さん、お姉さんになったね!」と褒めてあげることも大切です。

まとめ

健康な身体を作るためには、口腔は全身の健康の入り口となることから、食事が重要な要素となります。

歯科医院で食事内容を伺う際は、糖質について着目しがちになるかと思います。

しかし、食事の内容や食習慣、食嗜好などを全体的に見直して、どのような食事の摂り方をすればよいのかを情報提供し、保護者の方の負担が極力少ない方法で、家庭での取り組み方を提案する必要があります。

歯科で働く管理栄養士は、患者さんとコミュニケーションをとりながら、詳しい現状把握をした上で、ご家庭ごとに合わせたアドバイスをすることにより、口腔から全身の健康までをサポートできる点が魅力です。

その点から、患者さんにとって、もっとも身近な管理栄養士になることができると思っています。

診療444日目、多くの子どもがブラッシングに興味がありませんその2

2024年3月9日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

では実際に他院で行われているTBI(歯ブラシ指導)をご紹介します。

栗林歯科医院の小児TBIプログラムとは?

では、実際に栗林歯科医院で行っているTBI(歯ブラシ指導)について説明していきます。

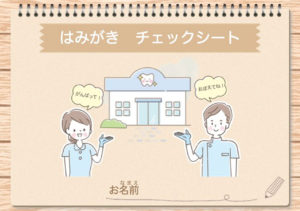

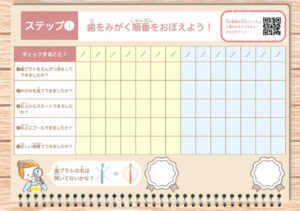

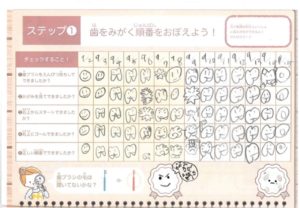

はみがきチェックシート

栗林歯科医院では、上記のような「はみがきチェックシート」を用意し、プログラムを「ブラッシングの順番」「歯ブラシのあて方」「デンタルフロスの使用方法」の3つに分類し、TBIを行っています。

また、冊子を渡す前には、糖の摂取の仕方やフッ化物配合歯磨剤の使用方法について、クイズ形式で保護者と子どもの両名にスライドを用いて説明を行います。

そして、実際に指導を行う際には以下の7つのポイントを意識しながらTBIを行います。

TBIの7つのポイント

1. 7〜8歳の発育レベルから開始する2)

2. スモールステップにて複数回に分けて何度も行う

3. 一度にたくさんの情報を伝えない、複雑なことを求めない

4. 保護者に必ず同席してもらい、保護者にも理解してもらう

5. 見返せるようなシステムにする(冊子を渡す)

6. 糖の摂取の仕方やフッ化物応用について、TBI毎に何度も説明する

7. 時間をかけない(30分以内)で終わらせる

では詳しく解説していきます。

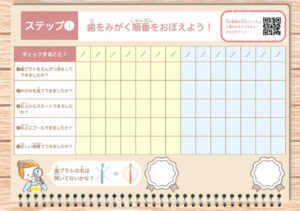

1回目:ブラッシングの順番を覚える

歯ブラシのあて方など細かい内容については簡単に説明し、まずは順番を覚えることだけに集中して指導をします。子どもたちにはわかりやすいように、右から始まり、右で終わる、ゴールとスタートが同じになるように一筆書きで磨くように説明します。

ブラッシングの順番を学ぶシート

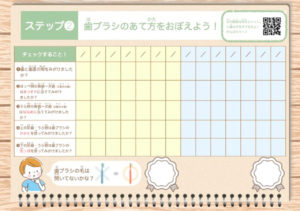

2回目:歯ブラシのあて方を覚える

順番を覚えたら、次は各歯面に対しての歯ブラシのあて方を説明します。子どもによってはまだ微細運動(指の感覚)が発達しておらず、上手にブラッシングできない子がいるので、子どもの発達をみながら指導していきます。

歯ブラシのあて方を学ぶシート

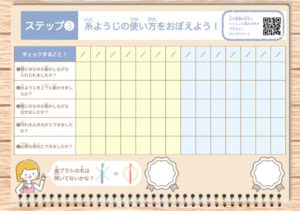

3回目:デンタルフロスの使用方法を覚える

最後にデンタルフロスのやり方を説明します。デンタルフロスについては技術によって有効性が変化し、特に子どもが行うデンタルフロスの使用方法では、う蝕の予防効果は低い可能性が示唆3)されています。

よって、大事なのは「やる習慣をつけさせること」です。中にはデンタルフロスはむずかしくてできない子もいますので、その子の発育レベルをみながら指導の内容を決めていきます。

デンタルフロスの使用方法を学ぶシート

このように3回に分けてスモールステップにて指導を行います。また、項目ごとに復習しやすいよう、すべての項目にQRコードをつけ、指導の様子を動画で見られるようにしています。

子どもの中には微細運動が苦手で細かく動かせない子や、発育の面から順番が覚えられない子もいますが、決して子どもに完璧なプラークコントロールを求めてはいけません。ブラッシングはとても繊細な動きで、子どもにとってはいきなり白紙を渡されて「目の前の物を完璧に模写しなさい」と言われているようなものです。

大切なのは定期検診ごとに手の動きの発達を確認しながら、「将来的にPCRを20%以下にする」などの長期目標を定め、達成を目指すことです。

また、TBIは必ず保護者同伴で行います。小児のTBIはブラッシング指導だけではありません。保護者と子どもに口と健康について学んでもらう場でもあります。子どもだけでなく、保護者にも糖の摂取の仕方やフッ化物配合歯磨剤の使い方などを理解してもらうことが重要になります。

また、子どもにも目標を持って頑張ってもらう必要がありますので、チェックシートに記入するようにしてもらいます。「チェックシートはちょっと…面倒だし、結局捨てられそうです…」と言われることもありますが、習慣化の重要性を説明し、3ヶ月頑張れば一生のブラッシング習慣になることを伝えると、頑張ってやってきてもらえます。

しかし、残念ながらシートを記載しない保護者もいます。このようなケースでは保護者の口腔内への関心は低く、子どもに基本的生活習慣を身につけさせることができない場合が多いので、今後、子どものう蝕リスクも高くなる傾向があります。

シートの記入の有無がう蝕リスクをはかる一つの指標になるのではないでしょうか。

頑張ってシートを記入した女児の1例(9歳)

***

成人のTBIについてはさまざまな本や雑誌で紹介されていますが、小児のTBIについては目にする機会が少ないように感じます。

本記事を通して、子どものブラッシング習慣の必要性を知ってもらうことにより、子どもたちの輝く未来と笑顔のために少しでもお役に立てれば幸いです。

診療443日目、多くの子どもがブラッシングに興味がありませんその1

2024年3月8日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「何度言ったらわかるの?歯磨きしなさい!」よくあるお家での光景です。

残念ながら、多くの子どもがブラッシングに興味がありません。

実際に子どもにTBI(歯ブラシ指導)を行っても、「遊んでしまい、衛生士や歯科医師の指示に従わない」

「微細運動の発達が未熟であるため、成人と同等レベルのプラークコントロールを

期待することはむずかしい」などの理由から、小児のTBI(歯ブラシ指導)は臨床でも悩みの種になりやすいものです。

では小児に求められるTBI(歯ブラシ指導)とは何でしょうか?

今回は「小児のTBI(歯ブラシ指導)」について説明していきます。

小児のTBIで求められることは?

診療をしているとさまざまな子どもに出会います。プラークコントロールが悪いが、なぜかまったくう蝕(虫歯)がない子。

一方で、保護者が熱心に仕上げ磨きをしており、プラークコントロールに問題ないが、次々とう蝕(虫歯)ができてしまう子。この2人の違いは何でしょうか?

現在では、う蝕(虫歯)は生活習慣病として捉えられており、

う蝕予防にはプラークコントロール以上に適切な糖(遊離糖)の摂取コントロール、フッ化物応用が重要となります。

先ほどの子ども達の保護者によく聴取してみると、ププラークコントロールが悪い子どもについては、

保護者がう蝕(虫歯)を心配し、糖を制限しています。一方で、次々とう蝕(虫歯)になる子は甘い物が大好きで、

きれいにブラッシングをしていてもダラダラと間食をしています。

今回の子ども達の例から、プラークコントロールをしっかりとしていても、糖の摂取の仕方次第では、

う蝕(虫歯)の発生の大きな要因となる可能性があることがわかりました。

「じゃあ、小児にTBI(歯ブラシ指導)は必要ないですよね?」と質問されそうですが、残念ながらブラッシングを嫌がる子どもは、

成長とともに自立し、保護者が管理しきれなくなることで、次第にう蝕(虫歯)や歯周病に罹患する可能性が高まります。

このように、小児期に完璧なブラッシングをさせることは困難ですが、保護者の管理次第では、う蝕を抑制することが可能です。

小児のTBIで重要なのは、完璧なプラークコントロールではなく、

「発育に合わせたTBI」と「正しい食生活を習慣化させること」です。

ブラッシングを習慣化させるには?

朝起きたら顔を洗う、自分で着替えをするなど、健康に育つために必要な日常生活の5つの習慣

(食事・睡眠・排泄・清潔・衣服の着脱)を、「基本的生活習慣」といいます。

基本的生活習慣は生活していくための基盤となるものであり、ブラッシングもその中の1つです。

基本的生活習慣は突然できるようになるものではなく、子どもの頃から家族や周囲の人の姿を見て、

さまざまな生活習慣に触れ、まねをしたり、教えてもらったりして、心身の発達に伴って身についていくものです。

よって、ブラッシングもまた、毎日の繰り返しがとても重要となります。

Phillippa Lallyらの研究によると、習慣に必要な日数は平均66日1)だそうです。

つまり、子ども達にブラッシングの習慣を身につけさせるには、最低でも2ヶ月は継続する必要があると考えられます。

このような話を保護者にすると「家ではまったく私の言うことを聞かないんです!

習慣にならないから困っているんです。」と返されてしまうことがあります。

実際、保護者だけでは感情的になってしまうのでうまくいかないことがあるでしょう。

だからこそ私たち第三者が介入し、行動変容を用いながら継続的に管理や指導をしていく必要があります。

私たちはお子さんだけでなく大人の方にも基本的に3ヶ月に一度、継続的にTBI指導を行い、

ブラッシングを習慣化させるプラグラムを作成しています。

診療442日目、SRPの限界を知ろう!

2024年3月7日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

たまに専門性のあるお話に戻ります!

歯周病患者に根拠のある患者指導がしたい!

「SRPの限界を知ろう!」

みなさんは、歯周病の患者さんにどのような指導を受けていますか?

患者さんへの指導方法については、頭を悩ませた経験がある方は多いのが現実です。

なぜなら、お一人お一人生活スタイルも食事も歯磨きの磨き方、歯並びなどが全く異なるからです。

科学的根拠に基づいた質の高い治療を行うための患者指導媒体の利用方法をご紹介します。

参考論文をもとにした患者指導媒体を活用し、歯周病の原因をわかりやすく患者さんに説明してみましょう。

どのように説明する?この媒体の活用方法はこちら!

我々術者は、SRPが実際にどこまで正確に行えているのかについて知っておく必要があります。

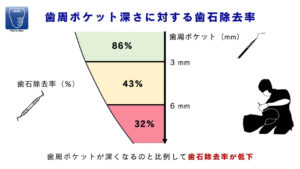

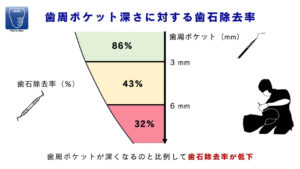

今回の論文は、歯周ポケットが深くなればなるほどSRPでの歯石の取り残しが増加し、歯周外科手術を行えば歯石の除去率は向上するという報告です。

現在は、拡大視野下での操作を行う術者が増えたことや、インスツルメントの進歩などにより、歯石除去率は向上していることが予想されます。しかし、盲目下での治療には限界があることを患者や歯科衛生士が把握しておくことで、非外科的治療の限界についての理解や、歯周外科をすることの受容がしやすくなると考えます。

また本研究では、歯周ポケットが6mmを越えると、フラップ手術を行っても歯石除去率は50%程度であったことも報告されています。

分岐部病変をはじめとする解剖学的形態や器具の到達範囲など、たとえ歯周外科を行ったとしても、歯周ポケットや骨欠損が深くなればなるほど、感染の完全な除去が困難になるリスクが上がっていきます。悪化する前の治療が大切であることを、患者のみならず、我々歯科医師や歯科衛生士も念頭にSPTを行っていくべきであると考えます。

別の研究で、Brayer1)は単根歯、Fleischer2)は複根歯において、歯周病専門医と研修医とで歯石除去率に差が出るかを検討しています。

その結果、歯周ポケット4mm以上の部位では、専門医の方が研修医と比較して、歯石除去率が有意に高かったことが明らかになったと報告しました。

このことから、術者の経験や手技により、その除去率は大きく異なっていることがわかります。

日々研鑽を積み、正確なSRPを行うことで、歯周病改善の可能性が高まり、それに伴い患者のQOLが向上することで、治療に対するさらなるモチベーションアップに繋げていきたいですね。

根拠のある論文はこちらから

6本以上抜歯予定の21人を対象に行った研究で、2本は非外科処置でSRPのみ、2本はフラップ手術+SRP、2本は何も処置せずコントロールとして群分けされた。 歯周ポケット1〜3mmでは、SRP単独の群とフラップ+SRP群のどちらも歯石除去率は高かったが、歯周ポケット4mm以上では、フラップ+SRP群の方がSRP単独群のみと比較して、歯石除去率が有意に高い結果となった。 また、SRP単独群での歯石除去率は、歯周ポケット3mm以下では86%、4〜6mmでは43%、6mm以上の場合は32%であった。つまり歯周ポケットが深くなるのと比例して歯石除去率が低下していく結果となった。