診療478日目、web予約について

2024年4月22日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

web予約に関して少々考えさせられることが増えてきましたので、

この場を借りて整理していきたいと思います。

まず、初診の方(えがお歯科を受診したことが一度もない方)は、

お一人ひと枠のみご予約が可能です。

たまに、お名前の表記を漢字とローマ字に分けてふた枠予約をとる強者がいらっしゃいます。

またキャンセルはご自身ではできません。

日時を変えたい、一旦キャンセルしたい方はお電話をください。

もしくはお問い合わせファームからメールにてご連絡ください。

再診、再初診の方(えがお歯科を受診したことが一度でもある方)は、

ご自身の診察券番号と、登録したメールアドレスを使用してWEBからご予約することができます。

基本的には「定期検診」「気になることがある」のふた枠をご選択できます。

その時のご自身の希望に沿った内容をお選びください。

着色や歯石とりを希望される方は「定期検診」のお選びください。

着色が気になるとして、「気になることがある」を選択される方もいらっしゃいますので、

メンテナンスの内容で気になることは「定期検診」とお考えください。

キャンセルや日時変更は初診の方と同じです。

希望の枠が希望の日時に予約を取れないからと、

枠だけ抑えてしまえ!という考えは横暴です。

残念なことにせっかくご来院いただいても、その日の診療をお断りすることもございます。

「あれ?おかしいな」と受付が気づいた際はお電話で確認することもありますが、

全てを網羅することは難しいことです・・・

ホワイトニングに関してですが、

初診は歯と歯茎に問題がないかと確認するお時間として受診いただき、

最短で2回目の受診から施術が可能となります。

例外として、かかりつけ医がしっかりとあり、数週間内に定期検診を受けた上に問題がない場合、

お口の状態を確認した上で施術を行わせて頂いた方もいらっしゃいます。

文字通り例外としてです。

再診、再初診の方の方も、前回の通院(おそうじ)から半年以上、

着色がつきやすい方で3ヶ月以上開いた場合は、まずがおそうじで表面の着色を落としてからの方が、

効率的で尚且つ効果的です。

以上のことから、「ホワイトニング」をWEB予約で取れるように設定させて頂く方は限られます。

3回コース、6回コースを始められた方でも、次の予約が取れるようにと、

ホワイトニングの枠をひとつご用意することはあれど、6回コースだから残り5枠ご用意するということはありません。

つらつらと書きましたが、書きたいことは一つです。

とりあえず枠だけ抑えてしまえ!という考えは横暴です。

えがお歯科は、診察台が2台しかございません。

ご連絡のないキャンセルは非常に困ってしまいます。

どうぞご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

診療477日目、全国規模で「高齢者の噛む力」を調査

2024年4月20日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

全国一位は高知県…そのワケは? 大手菓子メーカー“ロッテ”が「高齢者の噛む力」を調査

大手菓子メーカーが行った調査で、高知県内で暮らす高齢者は「ある力」が全国でも最も強いという結果が出ました。一体、何の力が強いのか、そのワケは何なのか探りました。

【写真を見る】全国一位は高知県…そのワケは? 大手菓子メーカー“ロッテ”が「高齢者の噛む力」を調査

大手菓子メーカー「ロッテ」が2023年の末に実施した「高齢者の噛む力」調査。

各都道府県に住む65歳から80歳までの高齢者を対象に、「噛むことに対する意識」や「口の機能の衰えを感じていないか」などの項目でアンケート調査を行い、回答を得点化して都道府県別のランキングにまとめたものです。

その結果、今回ランキング1位に輝いたのが高知で偏差値77、2位の埼玉、兵庫、福岡の偏差値69を大幅に上回っていました。

なぜトップになったのか、調査を行った担当者に聞いてみると…

(ロッテ 噛むこと研究部 菅野範さん)

「噛む力や免疫機能、口のうるおいというのが良好に保たれていた人が多かったというのと、歯を磨く意識や噛むことについての知識も、ほかの県と比べて高かったことが1位という結果につながった」

ではなぜ、高知県内の高齢者は「噛む力」や「口のうるおい」が比較的良好に保たれているのでしょうか。県民性などに詳しい作家の岩中祥史(いわなか・よしふみ)さんは、高知県民の性格や食文化が「口をよく動かすこと」につながっているのではないかと分析します。

(県民性に詳しい 岩中祥史さん)

「高知の人は開放的で社交性に富むことが特徴。話好き、議論好きという部分がある。よく食べながら話をするという1つの食文化、生活習慣ができていると思う」

高知ならではの食材も実は噛み応えがあるものが多く、「噛む力」の強化につながっているのではないかと話します。

(県民性に詳しい 岩中祥史さん)

「イモ類やタケノコを使った山の幸だけで作ったお寿司(田舎寿司)や肉でも土佐ジローや海産物ではウツボとか。山菜で言うとイタドリとかハスイモとか、ほかの県の人からすると『なにそれ?』みたいなものが、高知の人からしたら当たり前に日常的に食べて過ごしてきたというところが年配の人の噛む力につながっている」

また、「噛む力」を保つことでメリットも多いと考えられています。口の機能と栄養状態に関する研究などを行う東京医科歯科大学の水口俊介(みなくち・しゅんすけ)教授は、口の機能を保つことが体全体や心の衰え=フレイルを防止するのに役立つと話します。

(東京医科歯科大学 水口俊介 教授)

「体のフレイルに至るまでの一番大きなルートが栄養。栄養摂取がちゃんとできるかどうか。口の機能は食べることだけではなく、喋ったり、心理的な問題や社会性にも関わっている。口の機能が落ちてくると精神的な問題や社会的な問題が起きてくるので、それが体全体のフレイルにつながると考えられる」

口の機能を守ることをきっかけに体全体の健康を守る。「高齢者の噛む力」が全国1位となったことを誇りにほかの年代の皆さんも「噛むこと」の大切さと「健康」について考えてみてはいかがでしょうか。

診療476日目、ファスティング(断食)の利点は「体重が減る」だけじゃない

2024年4月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

ファスティング(断食)の利点は「体重が減る」だけじゃない

<カロリー制限ではダメ、ダイエットにいいのはファスティングだと「トロント最高の医師」は言う。しかも、減量以外にも健康に役立つ効果があるらしい>

ファスティング(断食)とは、ホルモンの働きを整えることで、ベストコンディションをつくり上げること。

ダイエットで長く推奨されてきたカロリー制限は科学的にも誤った手法で、減量のためにはファスティングをするべきだと、「トロント最高の医師」とも呼ばれる医学博士のジェイソン・ファンは言う。

それだけではない。このたび、ファンが臨床研究者のメーガン・ラモス、コンサルタントのイヴ・メイヤー(両者とも肥満に悩んできた当事者でもある)と組んで出版した『トロント最高の医師が教える 世界最強のファスティング』(多賀谷正子・訳、CCCメディアハウス)によれば、脳、がん、そしてメタボリック症候群と、ファスティングには他の効果もあるらしい。

「読んですぐに実践できる、ファスティングの決定版」と謳う本書は、ファスティングとは何かに始まり、その準備、実践、うまく続ける秘訣までをまとめた1冊。

ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回が第3回)。

※第1回:カロリー制限ダイエットが成功する確率は、約1%しかない

※第2回:ファスティング(断食)がダイエットに有効なのは、基礎代謝量が増えるから

◇ ◇ ◇

ファスティングと脳

脳は驚異的で、複雑な、回復力のある器官で、ファスティングをしても悪い影響を受けることはない。ファスティングをしたら頭の回転が遅くなったり、鈍くなったり、ボーッとしたりするのではないかと心配になるかもしれないが、心配する必要はない。

それどころか、ファスティングをすると脳の働きがよくなることもあるようだ。「ようだ」と言ったのにはわけがあって、残念ながら、ファスティングが脳に与える影響について、正式に行われた研究はまだない。

でも、これまでに行われたふたつの研究によれば――ひとつは24時間のファスティングをしたあとの脳の活動について調べたもの、もうひとつは2日間のファスティングのあとに調べたもの――反応速度、記憶、気分、そのほかの一般的な機能が、ファスティングによって損なわれることはない、とされている。

ネズミを使ったファスティングの研究からは、運動協調性、認知機能、学習機能、記憶が改善することがわかっている。さらに、脳の回路が増えたり、新しい神経が発達したりすることもわかっている。

たしかに、ネズミと人間は違う。でも、こうした研究結果は、患者の多くが言うこととも一致する。「ファスティングをすると頭がすっきりする」と、みな言うのだ。

進化の過程を見ても、ファスティングが脳の働きをよくしてくれるというヒントを見出すことができる。食料が少ないとき、哺乳類の多くは器官を小さくして生き延びようとする。ただし、ふたつだけ例外がある。脳とオスの精巣だ。精巣の大きさが変わらないのは、交尾し続けるためであるのは明らかだ。

では、脳はどうだろう。飢えているときはどうなるか、想像してみてほしい。食べ物を見つけるために感覚が鋭くなり、集中力も増すのではないだろうか。たいていの哺乳動物はそうなる。

逆に、お腹がいっぱいのときは、頭がボーッとしたり、眠くなったりしたことが、あなたにもあることだろう。感謝祭のごちそうを食べたあとのことを思い出してみてほしい。何もする気が起こらなくなったり、頭がボーッとしたりして、昼寝をすることしか考えられなくなるのではないだろうか。

これまでの研究で最も参考になるのは、ファスティングをさせたネズミにはアルツハイマー病、ハンチントン病、パーキンソン病などの症状があまり出ない、というものだ。

ファスティングをするとオートファジー(古い細胞質成分や傷ついた細胞質成分を取り除くプロセスのこと)がうながされる。この研究では、ファスティングをしたネズミは、アルツハイマー病の特徴であるたんぱく質の蓄積が減ったことが確認された。

ファスティングをすることで、こうしたつらい神経変性疾患を予防したり、治療したり、よくしたりすることができるとしたら、どれほどいいだろう。命が救われ、苦しむことも少なくなり、何百億ドルにものぼる健康管理コストが削減できるかもしれないのだ。

ファスティングとがん

がんは世界で2番目に多い死因で、毎年およそ1000万人が亡くなっている。6人にひとりががんで亡くなるといわれている。多くの場合、がんになる要因としては、遺伝、有害物質への曝露(ばくろ)、ウイルスなどが挙げられるが、原因が不明な場合もある。

そうした不運な場合には、がんの発症を予測することは難しい。でも、これまで避けようがないと思われてきたがんも、ファスティングをすればある程度予防できる可能性がある、という心強い研究がある。

その鍵となるのは、2型糖尿病や肥満とも関わりのある、インスリンだ。乳がん細胞を組織から採取して、実験室で増殖させることはとても簡単だ。グルコース、上皮成長因子、インスリンを加えれば、がん細胞はあっという間に増殖する。ところが、インスリンを取り除くと、乳がん細胞は死ぬ。

もう一度言おう。乳がん細胞はインスリンが多いと増殖し、インスリンがないと死ぬ。では、インスリン値を下げるにはどうしたらいいだろう? ファスティングだ。

がんと関わりのあるふたつ目の要素であり、もとに戻すことが可能なものは、肥満だ。

2003年にアメリカがん協会が、アメリカ人の男女90万人を対象に行った研究の結果を発表した。1982年から1998年まで、被験者は数年ごとに追跡調査され、死亡した人とその死因が調べられた。その際、BMIも調べられた。研究が始まったときは、がんを発症していた人は誰もいなかったのに、16年後、およそ5万7000人ががんで亡くなっていた。

驚くのは、BMIが40超の人の場合、がん全般による死亡率が男性で52%、女性で62%高かったということだ。BMIは食道がん、結腸がん、直腸がん、肝臓がん、胆囊がん、膵臓がん、腎臓がん、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、乳がん、胃がん、前立腺がん、子し宮きゅう頸けいがん、子宮体がん、卵巣がんによる死亡と関連があることは明らかだった。

研究者は、がんによって死亡した男性のうち14%、女性の場合は20%が、太りすぎや肥満が原因だったと結論づけた。肥満はがんの大きなリスク因子であることは明らかだ。では、どうしたら体重を減らすことができるだろう? ファスティングだ。

さらに、オートファジーはがんの成長スピードを遅くしたり、がんになるのを防いだりすることもわかった。この発見は科学者にとって衝撃だった。それまでオートファジーは、がんの成長スピードを速めると考えられていたからだ。

2019年にネイチャー誌に掲載された研究結果では、オートファジーはがんになる細胞を殺すのにおおいに役立つとされた。オートファジーが働かなくなると、こうした有害な細胞が自己複製し、がんを成長させてしまう。では、オートファジーを働かせるには何をしたらいいだろう? ファスティングだ。

診療475日目、ファスティング(断食)がダイエットに有効なのは

2024年4月18日

ファスティング(断食)がダイエットに有効なのは、基礎代謝量が増えるから

<どうしたら効果的に減量でき、それを長期間維持できるか。

「トロント最高の医師」はファスティング(断食)を推奨するが、その理由にはインスリン値が関係している>

「トロント最高の医師」とも呼ばれる医学博士のジェイソン・ファンは、健康的に減量する秘訣はファスティング(断食)だと言う。ファンによれば、ファスティングとは単なるダイエットではなく、ホルモンの働きを整えるものだ。

では、なぜファスティングがいいのだろうか。

このたび、ファンは臨床研究者のメーガン・ラモス、コンサルタントのイヴ・メイヤー(両者とも肥満に悩んできた当事者でもある)と組んで、『トロント最高の医師が教える 世界最強のファスティング』(多賀谷正子・訳、CCCメディアハウス)を出版。原書は米アマゾンで1500以上のレビューが付き、平均4.6と、読者から絶大な支持を得てベストセラーとなっている。

「読んですぐに実践できる、ファスティングの決定版」と謳う本書は、ファスティングとは何かに始まり、その準備、実践、うまく続ける秘訣までをまとめた1冊。

ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回が第2回)。

※第1回:カロリー制限ダイエットが成功する確率は、約1%しかない

◇ ◇ ◇

なぜファスティングなのか

ファスティングについて一言で説明するとすれば、ホルモンの働きを整えるものである、と言えるだろう。

たんなるダイエットではない。ファスティングをすると体内のコントロール機能がリセットされ、生命を維持するために必要な量のエネルギーを燃やせるようになる。

何も食べないでいると(つまり、ファスティングをすると)インスリン値が下がり、エネルギーとして使える食べ物はもうない、という信号が体に送られる。すると、生きていくために、細胞は蓄えておいたグリコーゲン、あるいは体脂肪(グリコーゲンが底をついた場合)を、エネルギーとして放出する。

毎晩寝ているあいだに死なずにすむのはこの作用のおかげだし、数時間、数日間、あるいはもっと長い期間、何も食べないでも生きていられるのは、それが理由だ。

体は食物エネルギーを蓄えておけるというすばらしい能力を持っていて、冷蔵庫(グリコーゲン)や冷凍庫(体脂肪)には、燃やせるエネルギーが蓄えられている。

つまり、血糖値を一定に保ち、蓄えておいたエネルギーを体が使えるようにするには、ファスティングが最も論理的な方法ということになる。食事をしなければインスリン値が下がり、「食べ物がなくなってしまったので、冷蔵庫(グリコーゲン)や冷凍庫(体脂肪)にあるものを食べよう」と体に伝えることができる。

減量、2型糖尿病の予防、そして次章で述べるさまざまな慢性的な症状を予防するには、肥満を招く”ホルモンバランスの乱れ”という根本的な原因を解決しなければならない。ここでいうホルモンバランスの乱れとは、インスリン値の高い時間が長く続くことである。

ファスティングをすると基礎代謝量が増える

さて、ファスティングをすると代謝はどうなるだろうか。ファスティングをすると代謝が低くなるのではないか、と思っている人も多いかもしれない。

ファスティングをするときに大切なのは基礎代謝量だ。基礎代謝量とは、生命を維持するのに必要な、安静時のエネルギー(カロリー)のことである。たとえば脳の活動、血液循環、消化など、体の基本的な機能を円滑に行うために必要なエネルギーを表したものだ。

代謝が高いとエネルギーを効率的に燃やすことができ、体重が急激に増えたりすることはあまりない。代謝が低いと、体重を落とすのはより難しくなる。

私たちの基礎代謝量は一定ではない。食事、運動量、年齢、体温などに応じて、基礎代謝量は30~40%ほど増えたり減ったりする。食事の面からいうと、基礎代謝量を決定づけるものはインスリンだ。

体はつねにどちらかの状態にある。食事をしたあとの「体内に食べ物がある状態」か、食事をしていないときの「体内に食べ物がない状態」か。

食べ物が体内にあるときはインスリン値が高くなり、体は食物エネルギーを糖か体脂肪のかたちで蓄える。このとき代謝が活発に行われる。食べ物が体内にないときは、インスリン値が低くなり、体は蓄えてある食物エネルギーを燃やそうとする。

つまり、カロリーは蓄えることも燃やすこともできるが、その両方を同時に行うことはできないのだ。

食事をしてインスリン値が上がり、それがつねに高い状態にあると(一日に3回ではなく6回も7回も間食や食事をするなど、つねに食べているとそうなる)、「体内に食べ物がある状態」が続く。すると、体はカロリーを蓄える。私たちが体に蓄えろと指示しているからだ。

カロリーを蓄えられるいっぽうになり、使えるカロリーが減ってしまうと、体はエネルギーの消費量や基礎代謝量を減らさなくてはならなくなる。

たとえば一日に2000キロカロリーの食事をし、2000キロカロリーを燃やしているとしよう。このとき、体脂肪は増えもしないし減りもしない。

それを、高炭水化物・低脂質の食事を一日に6、7回摂ることにして、一日の摂取カロリーを1500キロカロリーに減らしたとする(これは多くの医療関係者が推奨している方法だ)。すると、カロリーを減らしているにもかかわらず、つねに食事をしているため、インスリン値は高いままになる。

インスリン値が高いので、体は体脂肪を燃やすことができないし、「体内に食べ物がある状態」になる。一方、入ってくるカロリーは1500キロカロリーしかないので、体は消費するエネルギーを1500キロカロリーに減らさなくてはならなくなる。

入ってくるカロリーが減った分を、体脂肪を燃やして補うことができない。体が”体脂肪を蓄える”モードになっているからだ。いくら低脂質でカロリーを制限した食事にしても、食べる回数が多いと減量できないのは、それが理由だ。初めは体重が減るが、基礎代謝量が減るにつれて体重は横ばいになり、そのうちまた増えはじめる。

では、ファスティングをしているとき、基礎代謝量はどうなるだろうか。連続4日間のファスティング(4日間何も食べないということ)の研究によれば、基礎代謝量はおよそ10%増えるという。そう、食事をしないと基礎代謝量が増えるのだ。

それはなぜか。ファスティングをするとインスリンが減り、インスリン拮抗ホルモンが増えるからだ(インスリンと逆の働きをするホルモンであるため、そう呼ばれる)。インスリンが減ると、このホルモンが増える。インスリンが増えると、このホルモンは減る。

このインスリン拮抗ホルモンには、ノルアドレナリン(筋肉の収縮をうながしたり心拍数を上げたりする)、成長ホルモン(細胞の成長と再生をうながす)、コルチゾール(ストレスホルモンとも呼ばれ、意欲や行動をうながす)などがある。ノルアドレナリンが増えると、基礎代謝量も上がる。

基礎代謝量が上がるのは生き残るために起こる反応だ。石器時代に洞窟で暮らしているところを想像してみよう。

いまは冬で、食べ物は何もない。そんなときに基礎代謝量が減ってしまったら、食事をしない日が続くたびに体は弱っていくだろう。そうなれば、食べ物を探したり狩りに出かけたりすることも難しくなる。死に向かっていくだけだ。

体が弱れば、食べ物を得られる可能性は低くなる。食べ物を手に入れられなければ、さらに体は弱ってしまう。そうなれば、生き残ることはできないだろう。だが、体もそれほど愚かではない。

そこで、体はエネルギーの供給元を変える。食べ物に頼るのではなく、蓄えてある食べ物(体脂肪)を使うことにして、体が活動を停止しないようにする。ノルアドレナリン、コルチゾールなどの拮抗ホルモンの分泌量を増やすことで、それが可能になる。別の燃料を使って体の力を増やすのだ。

すると集中力も高まる。焦点も定まる。つまり、ファスティングをしているあいだ、基礎代謝量は増えるのだ。一日に燃やすカロリーが500キロカロリー減ってしまうやり方よりも、基礎代謝量を保ちながら減量するほうが、はるかに効果的だ。

つまり、「摂取カロリーと消費カロリーが同じであれば太らない」というエネルギーバランスの等式を正しく理解するには、食事で摂るカロリーと運動することによって消費するカロリーだけを見ていてはいけない、ということだ。

それでは見当違いだ。大切なのは、空腹をコントロールして基礎代謝量を維持すること。そのためには、満腹ホルモンの分泌量を増やして、インスリン(体脂肪を蓄えさせるホルモン)の分泌量を低く抑えなければいけない。

ファスティングをすれば、長期間にわたってうまく減量するために必要な、ホルモンの変化をうながすことができる。ファスティングをすれば、基礎代謝量を保ったまま、空腹感を減らすことができる。

それになんといっても、ファスティングは何千年も前から実践されてきた方法だ。ファスティングが行われていた時代にも数多くの疾患があったが、肥満はほとんどなかった。

診療472日目、GW前後の診療時間にご注意ください

2024年4月15日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

4月も中旬ですね!

花粉症の猛威も残すところ約半月でしょうか🥹

当院の変則的な休診日とそれに伴う振替診療日も、

後半戦になって参りました。

引き続きご注意くださいませ。

GW期間中は二日間診療致します。

通常通りご予約の方が優先となります!

診療468日目、脳科学者が「高齢者は真っ先にやるべき」とすすめる習い事とは?

2024年4月11日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

1度体験すると脳が喜び、生涯続けられる 脳科学者が「高齢者は真っ先にやるべき」とすすめる習い事とは?

高齢者が生き生きと過ごすために、おすすめの趣味は何か。脳科学者の瀧靖之さんは「音楽は聴くだけでなく、演奏するといい。自らの手で音楽を『創造』することで、脳の『報酬系』と呼ばれる領域が活発になり快感を覚えるうえ、脳の認知機能を司る部分を刺激し、身体の協調運動をつかさどるさまざまな脳領域も活性化する」という――。

※本稿は、瀧靖之『70代でも老けない人がしている 脳にいい習慣 「ほんの少し」でこんなに変わる!』(三笠書房)の一部を再編集したものです。

音楽は聴くだけでなく、自ら演奏する

音楽が嫌い、という人はあまりいないでしょう。いつでも聴けるし、さしてお金もかかりません。手っ取り早い趣味としては、最適だと思います。

さらに望ましいのが、聴くだけではなく、自ら演奏することです。まったく下手でもかまわないので、チャレンジすることをおすすめします。

私も趣味でピアノを弾きますが、当初はどうしようもなく下手でした。逆にそれが悔しくて、必死に練習したのです。

実は子どものころに少し習っていたのですが、シャープ(#)やフラット(♭)のある曲がまったく弾けず、早々にあきらめていました。

しかし二十数年を経て、ふと再チャレンジしてみようと思い立ったのです。ある研究発表によっていただいた賞金で、電子ピアノを買ったのがきっかけでした。その後、自宅を建てた際に妻が実家からアップライトピアノを持ち込み、すっかりハマってしまいました。

もちろん、最初は初心者同然でしたが、ずっと弾いていれば昔の感覚を思い出すものです。譜面も読めるし、両手もバラバラに動きます。

苦手意識があったからこそ、逆にそれを克服してやろうという気にもなりました。結局、ゼロの状態からスタートするより、上達はずっと早かったと思います。

弾けば弾くほどモチベーションが上がる

それに、子どものころは先生の指示にしたがって仕方なく弾くだけでしたが、今は当然ながら好きな曲を自由に選べます。このあたりも、大人の勝手気ままな趣味ならではの楽しみ方でしょう。

おかげで、今でもレベルはたかが知れていますが、少なくとも子どものころよりは上手に弾けます。

それに、ひとたび身につけておけば、この先もずっと弾き続けることができるでしょう。よほどのブランクを開けないかぎり、もっとうまくなることはあっても下手になることはありません。

だから弾けば弾くほど、よりモチベーションが上がっていくわけです。楽器の魅力は、こういうところにあります。

ピアノが億劫なら、ギターなどの弦楽器でも管楽器でも打楽器でもいい。あるいはオカリナやブルースハープも渋い。聴くだけではなく自ら奏でる快感は、一度経験すればわかるはずです。

楽器演奏が脳をとことん刺激する

楽器の演奏自体、脳の活性化にきわめて有効です。

まず指先をはじめ、肘、肩、体幹、それに脚まで動かす全身運動なので、脳のさまざまな領域を同時に刺激します。さらに譜面を見ながら演奏するとなると、脳の認知機能までフル稼働します。

では、ここまで脳を使って疲れるかといえば、まったくそんなことはありません。経験のある方ならわかると思いますが、ずっと弾いていたくなる。これは、自らの手で音楽を”創造”することで、脳の「報酬系」と呼ばれる領域が活発になり、快感を覚えるためです。

このときに放出されるのが、神経伝達物質「ドーパミン」です。それがまた、前頭葉をはじめ脳の認知機能を担う部分を刺激するのです。

加えて、ピアノは両手を別々に動かし、さらには両足も使って演奏しますので、身体の協調運動をつかさどるさまざまな脳領域も活性化します。脳にとっては「いいこと尽くし」と言えるでしょう。

ついでに言えば、ピアノは単に弾くだけが楽しみではありません。例えば練習している曲があったとしたら、プロの演奏をCDや動画配信サイトなどで聴き、その表現方法を頭に叩き込むのも楽しみの一つです。

そして次にピアノに向かうとき、それを”耳コピー”で再現してみる。こういう聴き方ができるのも、楽器を趣味にしている人の醍醐味でしょう。今では出張の際など、ちょっとした空き時間があれば、これに費やすのが常です。

楽器にかぎった話ではありません。

例えばスポーツでも、絵画などの芸術系でも、かつて多少なりとも経験したことがあるなら要領はつかんでいるはずです。ゼロからスタートするより、上達は早いと思います。

苦手意識があるなら、むしろ「リベンジしてやろう」と”闘志”を燃やすことで、モチベーションに変えられるのではないでしょうか。

音楽を聴くといい気分になるワケ

楽器演奏の敷居が高いなら、音楽を聴くだけでもいいと思います。好きな音楽が流れると気分がよくなるものですが、これにはちゃんとした理屈があります。研究によれば、やはり脳の「報酬系」が刺激されるらしいのです。

「報酬系」はその名のとおり、欲求が満たされたとき、または満たされることが予測されるとき、活性化して「心地よい」という感覚をもたらします。

給料日はもちろん、「もうすぐ給料日だ」と思うだけでテンションが上がるのは、この「報酬系」が働いているわけです。

音楽にもそれと同じ効果を期待できるとすれば、聴かない手はないでしょう。

あるいは「報酬系」のみならず、脳の多くの領域を活性化させることもわかっています。

さらに、音楽には眠っていた記憶を引き出す力もあります。昔よく聴いた曲をたまたま聴いて、当時の情景や周囲にいた人の顔が急に思い浮かぶ、という経験は誰にでもあるでしょう。

このとき、脳内では海馬などの記憶中枢が刺激を受けているわけです。曲によっては「苦い思い出」がよみがえるかもしれませんが、それもまた一興。脳が健全に反応していることを喜ぶべきでしょう。

実際、音楽は認知症の予防や進行抑制、あるいは記憶障害の治療の現場などでも取り入れられています。

新しい曲をどんどん聴いて脳内をドーパミンで満たすもよし、懐かしい曲を次々と聴き直して昔を思い出すもよし。

あまりに身近で気づきにくいかもしれませんが、音楽そのものが私たちにとってたいへんな”報酬”と言えるでしょう。

診療467日目、体の門番その3

2024年4月9日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

すべての死に至る病は「のど」から始まる

「体の門番」と呼ばれています

誤嚥性肺炎だけじゃない

のども「認知症」になる

このほかにも、朝起きると胸焼けがする、上を向いて飲み物を飲むとむせる、大き目の錠剤が飲みづらいといった症状も、典型的な「のど力」の低下を示している。

また、液体のほうが固形物よりも飲み込むのがつらいといったことも、意外な症状のひとつだ。これは、液体のほうがのどを通るスピードが速く、反射が追い付かないためである。

西山耳鼻咽喉科医院院長の西山耕一郎氏は、「のど力」の低下の兆候はやはり食事中に現れることが多いという。

「歯が悪くないのに、食事に30分以上かかるようになったら、嚥下機能の低下を疑うべきです。これは、飲み込むのに時間がかかっているために起こります。

また、食中に咳が出たり、食後に声がガラガラになったり、痰が急に増えた場合も、のどの力が衰えている兆候とみるべきです」

身体的な兆候としてはわかりづらいが、「のど仏が下がってくる」のも見逃してはいけない変化だ。

東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の二藤隆春氏はこう語る。

「のど仏が下がるのは、喉頭が下がっているということです。つまり、のどをつり上げている筋肉や靭帯が伸びてしまっているということです。

そうすると舌もそれに引っ張られて下がるので、口の中にモノを入れて送り込むときにタイミングが取りにくくなります」

のど力が完全に低下すると、今度は逆にむせなくなったり、咳が出なくなってしまう。誤嚥を防ぐ「せき反射」が起こらなくなるためだ。食事も、お粥のようなとろみのついた食事でなければ、口に運ぶのすら億劫になってしまう。

食事は「飲み込みやすいもの」に限られていくため、噛み切りにくい肉や、骨の多い焼き魚には手が伸びなくなるだろう。そうすると動物性たんぱく質が不足し、身体の筋肉量が減少、運動障害を招くリスクが高まる。

「栄養障害や筋肉量の減少がみられると、サルコペニア(身体機能の低下)の問題が深刻化してきます。

こうして身体を動かさなくなっていくと、今度は認知機能の低下も進み、フレイル(生活機能全般の低下)という状態を招くことになります」(前出・浦長瀬氏)

ものが食べづらくなると、認知症が進み、最終的には寝たきりになってしまう――「のど力」低下がもたらす、つらい結末である。

嚥下障害が進むと、「誤嚥」だけでなく「窒息」を起こすこともある。正常にのどが機能していれば入らないような食べ物が気道をふさぎ、窒息して死に至ることもある。

また、特に高齢者が気をつけなければならないのが「脱水」だ。水でむせがちになると、つい水分補給を控えるようになってしまう。

高齢者が一日に必要な水分摂取量は1500mlと言われているが、嚥下障害により500mlも飲み切れないようになると、脱水症状から脳梗塞、心筋梗塞といった重大疾病を引き起こすリスクが格段に高くなる。

「飲み込む力の衰えは、はっきりと飲み込めなくなるまで、本人も周囲も気づかないまま放置されることがあります。

飲み込むという動作は、身体的には非常に単純で小さな動きです。それゆえ、自分の意思でのどを動かせない、いわば『のど認知症』の人は非常に多い」(前出・浦長瀬氏)

のどが衰えてきていると自覚したら、意識的にのどを使うことを心掛けたい。たとえば、飲み物を飲み込んだら、大きく息を吐きだしてみよう。

これにより、自然と誤嚥を防ぐことができる。いつもより大きな声で笑うだけでもよい。カラオケも効果的だ。

自分ののどはきちんと動くのか。日常生活でチェックするのが大切だ。

それは「隠れ誤嚥」ではないですか

あなたも誤嚥している

朝起きると空咳が出たり、のどが渇いたりすることはある。でもそれは年のせいで、食事をしてもむせないし、痰も出ない。夜もぐっすりと寝ているつもりだ。だから、特にのどが弱っているとは思えない。

自分は健康だと信じて疑わない人に、知らず知らずのうちに忍び寄る恐ろしい症状がある。「隠れ誤嚥」だ。

ひとくちに「誤嚥」といっても、2種類のパターンがある。食べ物や飲み物をうまく飲み込めない、本人が自覚できる誤嚥を「顕性誤嚥」という。一方、気づかないうちに唾液や口内の食べかすが気管に入ってしまう誤嚥のことを「不顕性誤嚥」という。

自覚症状があり、周囲も異変に気付くことが多い顕性誤嚥よりも、静かに進行する不顕性誤嚥のほうが深刻な肺炎につながるリスクが高いのだ。

「隠れ誤嚥」がもっとも起こりやすいのは、睡眠中である。寝ているあいだは、気付かないうちに唾液や口の中に残っている食べかすが気管に入ってしまっても、咳などで排出しようとする「せき反射」が起こりづらいのが原因だ。

年齢に関係なく、就寝中にむせたり、咳が出て起きてしまう人がいるが、こうした場合はむしろ防御反応が正常に働いている証拠でもある。ところが年齢を重ねると、せき反射が起こらず、寝ているあいだずっと誤嚥が続いている状態になってしまう。

こうして咳が長く続き、なんとなく風邪が治らないと思っていたら、気づかないうちに誤嚥性肺炎が進行していた、というのが「隠れ誤嚥」の怖さである。

統計上、肺炎で亡くなる人はやはり高齢者に多く、実に95%以上が65歳以上なのだ。

「誤嚥性肺炎は、寝ているあいだに鼻腔や咽頭にもともとある定着菌が気道に落ち込んだり、気道にいる菌が誤嚥を契機に活性化することで起こります。いちばん多いのは、もともと保菌していた肺炎球菌が活性化するものです。

65歳以上の人は、全員が睡眠中に誤嚥をしていると言っても過言ではありません。これは、睡眠中に意識レベルが低下することで、もともと低下しつつある嚥下機能がさらに落ち込むために起こります」(東京医科大学八王子医療センター呼吸器内科教授の寺本信嗣氏)

日常生活に支障はなくても、年齢を重ねれば自分も「隠れ誤嚥」を起こしているかもしれないと疑うのが重要だ。大切なのは、「隠れ誤嚥」自体を防ぐのではなく、肺が細菌感染する体内環境をできるかぎり作らないようにすること。

加齢は、睡眠中の口内環境にも大きく影響する。人間は40代を過ぎると、唾液の分泌量が減って口内が乾きやすくなる。そうすると唾液内の雑菌がどんどん増えていくため、「隠れ誤嚥」で肺炎を引き起こす確率が上昇してしまう。

こうした状況を改善するためには、こまめに水分を摂り、口やのどの乾燥を防ぐ必要がある。

『フケ声がいやなら「声筋」を鍛えなさい』(晶文社)の著書がある、山王病院国際医療福祉大学東京ボイスセンター長の渡邊雄介氏は次のように語る。

「いまの時期は空気が乾燥しています。加齢とともに体内の水分保有量は減ってきますが、これはのども同じです。夏は脱水を意識して水分を摂りますが、より乾燥している冬に水分不足になっている人も多いのです。

のどが渇くと、声帯やのど全体の筋力も衰え、誤嚥性肺炎にかかる確率が上がってしまいます。機械に油を差す感覚だと思って、冬場こそ水分を補給するようにしてください」

いびきは危険なサイン

口内の菌そのものを減らすことも対策の一つ。歯磨きを怠っていると、歯に歯垢(プラーク)が溜まり、固まって歯石となる。

歯垢には、1gあたり1000億個もの細菌が潜んでいると言われ、口腔ケアを怠っていると、それがどんどん口の中で増殖していく。神鋼記念病院耳鼻咽喉科長の浦長瀬昌宏氏はこう語る。

「歯磨きは、誤嚥性肺炎の予防としても重要な役割を果たします。特に寝る前はしっかりと時間をかけて歯を磨くようにしましょう。

ポイントは、食後すぐではなく、10~20分経ってから磨くことです。食後は唾液が多く分泌され、口内の細菌を調整しているからです。

口呼吸で口腔内が乾燥しがちな『ドライマウス』の症状がある人や、細菌の層が舌にこびりつく『舌苔』がみられる人は、細菌が増殖しやすいので特に要注意です」

ちなみに、いびきや逆流性食道炎といった持病がある人は、かなりの確率で「隠れ誤嚥」を起こしていると考えたほうがいい。

これらの持病があり、横向きやうつぶせで寝ている人は、睡眠中に逆流してきた胃酸が気管に入り、炎症を起こすケースが多い。

特に身体の右側を下にして眠っている場合、胃のかたちが変わって胃酸が逆流しやすくなり、咳や胸やけの原因にもなる。とはいえ、あおむけに寝ると口が開き、唾液の誤嚥が起こりがちだ。そのため、「左向き」に寝るのが理想の寝相だといえるだろう。

「むせていなくても、食後に痰が増える、食事を終えるのに時間がかかるようになったといった症状があれば、気づかないうちに誤嚥が進行している可能性があります」(西山耳鼻咽喉科医院院長の西山耕一郎氏)

「のど」が発するサインに敏感になる、これが健康長寿の近道だ。

診療466日目、こんにちは歯神社

2024年4月8日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

週末に大阪の歯神社へ行ってきました!

日本で唯一と言われる、歯の神社です。

梅田駅から徒歩10分くらいの繁華街の真ん中に鎮座する鳥居にびっくりしました。

2023年6月10日放送の「ブラタモリ」でも登場した、“歯神社”のご紹介です。

え・・・こちらですよね。恐る恐る近づいてみると、

「歯神社」ありました!!!!

歯神社があるのは大阪梅田の若者向け商業施設「エスト」の裏手。昔、近くを流れる淀川の氾濫で梅田一帯があわや水没…といったことがありましたが、その際にこのお社の御神体であった巨石が歯止めしたことから「歯止めの神様」と慕われるようになり、それがいつしか「歯痛止めの神様」に変化したものと云われています。

もともと「歯」の神様ではなかったんですね。ですので梅田のエスト裏なんてヤングな街にあるのも仕方がないことなんです。エストの裏に歯神社があるのではなく、エストが歯神社の横に建ったのです。この界隈をおばあちゃんがウロウロしていたら、「歯神社」を探しているのかもしれません。

今でも歯神社本殿の前には「なで石」という小さな石(御神体の巨石のかけら)があり、この石をなでて歯の痛いところをさすれば痛みが和らぐと信じられています。

歯神社の主祭神は歯神大神さまで、親しみを込めて「歯神さん(はがみさん)」と呼ばれています。明治時代に入り、近くの綱敷天神社の末社として祀られるようになりました。

歯神社では年に一度「歯神社例祭(通称:歯ブラシ感謝祭)」が執り行われます。参拝者や氏子の一年間の歯の健康が祈念され、神事の後には、古くなった歯ブラシを神様にお返しし新しい歯ブラシを頂く「歯ブラシ授与」という珍しい行事も行われます。

診療465日目、体の門番その2

2024年4月5日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

すべての死に至る病は「のど」から始まる

「体の門番」と呼ばれています

誤嚥性肺炎だけじゃない

久しぶりのシリーズものです!

その「のど」の様子は、がんの始まりです

風邪と勘違いして声を失う

東京都在住の斎藤良一さん(62歳・仮名)は3年ほど前、咳が止まらない症状に悩まされた。冬だったので、風邪かと思い放っておいたが、3週間ほど経っても症状が治まらなかったという。

「のどの痛みや声が枯れるような症状もあったのですが、風邪だろうと高をくくっていたんです。

あまりに長く症状が続くので、妻から病院に行くように勧められました。総合病院で内視鏡検査を受けたところ、喉頭がんのステージⅠだと診断されました。

初期だったので、放射線治療でがんを小さくすることができましたが、手術をしたら声を失う可能性もあったと考えるとゾッとしました」(斎藤さん)

のどの不調は見逃されがちだ。咳や痰は風邪と混同され、声のかすれや変調は加齢のせいだと見過ごされる。しかし、多くの有名人たちも異変を見逃し、がんに冒された。

〈2013年のシャ乱Qの結成25周年記念ツアーが終わった後、ツアーの疲れだと思っていた声枯れがあまりにも長く続くので、どうしたものかと思っていました(中略)まさか喉に大病が隠れているなんてこれっぽっちも思っていませんでした〉

音楽プロデューサーのつんく♂氏(50歳)は「新潮45」(’17年2月号)に寄せた手記でそう綴っている。当時、つんく♂氏はツアー前後など、月に一度は大病院の声帯専門の医師の診察を受けていた。

声枯れも〈まあ、ロックシンガーはおっさんになってから、しゃがれ声で渋く歌ってる人も味があるので、そんな感じで生きて行くんかなぁ〉(同前)と、加齢によるものだと勘違いしていた。

しかし、’14年2月に病院で検査を受けたところ、喉頭がんと診断される。’14年10月、声帯の全摘手術を受け、声を失ったのはご存じの通りだ。

’09年5月に他界したロック歌手の忌野清志郎さん。’06年6月末頃からのどの不調に苦しむようになった。病院で診察を受けたところ、喉頭がんと診断される。

一時は復帰公演を行えるほど回復したが、’08年7月に転移が発覚。58歳の若さでこの世を去った。

「『声がかすれる』という症状がある時、最も怖いのは、喉頭がんや下咽頭がんです。前者はつんく♂さんや忌野清志郎さん、後者は『ヒゲの殿下』こと三笠宮寛仁殿下や元衆院議員の与謝野馨さんなどが患いました。

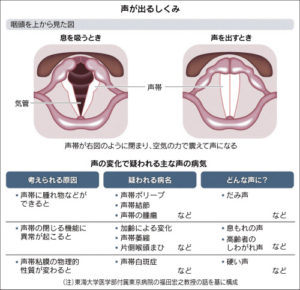

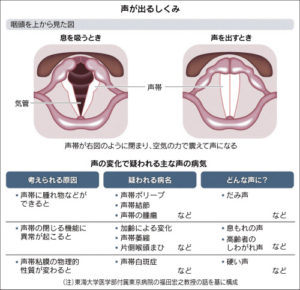

喉頭がんや下咽頭がんは声帯の動きが悪くなりますし、腫瘤によって気道が狭くなりますので、呼吸困難になることもあります」(東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科講師、二藤隆春医師)

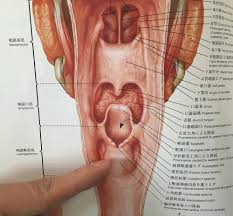

喉頭がんと咽頭がんは、字面も似ていて混同しやすい。「喉頭」とは、「のど仏」などがある器官のことで、下部は気管とつながっている。

喉頭の途中には声を出すための「声門」があり、がんを発症し、声を失うことが多いのは、この喉頭がんのほうだ。

「咽頭」とは、鼻の奥から食道にかけての食べ物や空気が通る十数cmの管のことで、下部は食道と繋がっている。この咽頭の下部に腫瘍ができるのが下咽頭がんだ。

のどの不調を感じた時、注意しなくてはいけないのは喉頭がんと咽頭がん以外にも、甲状腺がんなど多数ある。

千葉県がんセンター元センター長で、浦安ふじみクリニック院長の竜崇正医師が語る。

「食道がんの場合、食べ物などが『のどにつかえる』という症状が出てきます。これは食道が狭窄しているか、隆起しているからです。

この症状が出てきた時は、がんは早期ではありません。反回神経という器官にがんが浸潤していたり、その周りのリンパ節に転移している場合、声のかすれが出てくることもあります。これはかなり末期の症状と言えます」

他にも、初期の肺がんでは咳や痰が長く続いたり、血痰が出ることがある。国立がん研究センター中央病院頭頸部外科の松本文彦医師が語る。

「気をつけなくてはいけないのは、ピンポイントで違和感のある部分がわかるケースです。

のどを指差して、『右側のこのあたりに違和感がある』と感じる際は、何らかののどのがんである可能性があります。この場合の進行度はまちまちで、ステージⅠでもこのようなピンポイントの違和感が出ることがあります」

前出・竜氏が話す。

「食道内視鏡検査と上部消化管造影検査(バリウム食道透視検査)という2種類の検査があります。

バリウム検査では早期がんを見つけるのは困難ですが、内視鏡は非常に有効です。特にいまは経鼻内視鏡といって、非常に細く、咽頭、喉頭、食道などすべてをチェックできる検査もあります」

初期のがんは自覚症状がないものが多い。それだけに、のどからのサインは非常に貴重だ。風邪と思い込まず、「もしかして、がんなのでは」と立ち止まってほしい。

「のど力」低下は死に至る病の始まり

最近、食べられなくなったあなたへ

最近、以前よりも食欲がなくなった。あるいは空腹は感じても、食べることがしんどくなってきた。そんな人は、「のど力」が低下して、飲み込む力が落ち込んでいるサインかもしれない。

いくら飲み込む力が大切といっても、嚥下は反射的に起こる動作のため、症状が深刻化するまでなかなか衰えに気づかないのが、むずかしいところだ。

ここで、簡単な「反復唾液嚥下テスト」をしてみよう。30秒のあいだに、何回唾液をごっくんと飲み込めるか測るものだ。このとき唾液がうまく出なかったりする人は、少し水を口に含んでも構わない。

結果はいかがだろうか。年齢にかかわらず、30秒間で6回以上できれば特に問題はない。だが3~5回の人は要注意。2回以下の人は、飲み込む力が低下している「嚥下障害」の可能性があると考えたほうがよい。

「じつは70代くらいまで、嚥下機能が劇的に落ちることはありません。ただ、70代を過ぎて目に見えて落ちはじめると、治すことはかなりむずかしくなってしまいます。

のどの能力が下がりきってしまう前に、『あれっ、最近のどの様子がおかしいな』と感じたうちから、のどの力の低下を疑ったほうがよいでしょう」(神鋼記念病院耳鼻咽喉科長の浦長瀬昌宏氏)

飲み込む力が低下している「兆候」は、さまざまな形で身体に現れる。これを決して見逃さないようにしよう。

「まず唾液の切れが悪くなってきて、のどに溜まってきます。ただこれを唾液ではなく、痰だと思う人が多いようです。『最近のどによく痰が溜まるな』と思ったら、要注意です。

また、声の質も変わってきます。のどに唾液が溜まり、加えて動きが小さくなると、湿声といってこもった声が出るようになります。これは咽喉の力が衰えているサインです」(浦長瀬氏)

診療464日目、体の門番その1

2024年4月4日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

すべての死に至る病は「のど」から始まる

「体の門番」と呼ばれています

誤嚥性肺炎だけじゃない

寒さと乾燥が厳しくなる年末年始、特に高齢者はなによりも守らなければいけない器官がある。それは「のど」だ。

のどというと、単に食べ物が通過するところと思う人も多いかもしれない。一方で、暖房をつけっぱなしにして寝たり、乾燥した屋外で長時間過ごしたりすると、すぐに腫れて痛くなる非常にデリケートな器官でもある。

「当たり前のことですが、人間は食べ物を食べてエネルギーを身体に取り込まなければ生きていくことができません。嚥下機能(食べ物を飲み込む力)をつかさどっているという意味で、のどは人間の生命の源ともいえる器官なのです」

こう語るのは、著書に『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』(飛鳥新社)がある、西山耳鼻咽喉科医院院長の西山耕一郎氏である。西山氏は、食べ物を飲み込む力をはじめとして、3つの重要な機能がのどにはあると指摘している。

という、生きていくうえで欠かせない機能があるのが、のどという器官です。のどが健康的に機能しているからこそ、私たちは日々生活できていますし、私は、『人間はのどから衰える生き物』と考えています」

食事、空気、そして会話。体内外のモノを交換するときに必ず通過するのどは、まさに「身体の門番」ともいうべき役割を果たしているわけだが、のどはただの「管」ではない。

身体はのどの周りの筋肉を動かして、この3機能を円滑に進めているわけだが、当然加齢とともにこの筋肉は衰えていく。若いころのようにのどを動かすことができなくなれば、恐ろしい病を引き起こすきっかけにもなる。

神鋼記念病院耳鼻咽喉科長の浦長瀬昌宏氏が解説する。

「のどで食べ物と呼吸の交通整理がうまくいかなくなる。それが『誤嚥』と呼ばれる症状で、気管に異物が入ってしまうことがあります。

若い人であれば『せき反射』といって、せきこんでリカバーすることができますが、加齢で反射が鈍ると、そのまま気管に侵入してしまいます。ここから細菌に感染し、誤嚥性肺炎の原因になるのです」

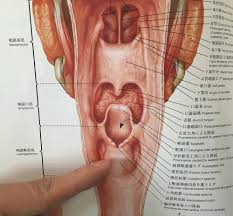

人間は、一日におよそ500~1000回、飲み込む動作を無意識に行っている。この際、のどの奥では「喉頭蓋」という蓋が気道をふさぎ、そのスキにのどは食べ物や飲み物を食道に送る。わずか0.8秒ほどで、身体は絶妙な連係プレーを繰り返しているのだ。

こののどにポリープがあったり、脳梗塞や認知症の影響で神経伝達がうまくいかず、連係プレーが乱れたりすると、繰り返し誤嚥するようになる。

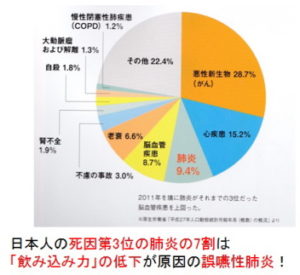

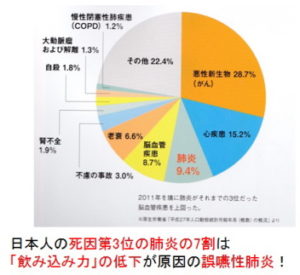

一度の誤嚥では問題ないが、慢性化すると誤嚥性肺炎に発展するリスクが上がる。日本では毎年10万人前後が肺炎で命を落とすが、高齢者の肺炎のうち7割が誤嚥性肺炎ともいわれている。

後章でも詳述するが、飲み込む力が衰えれば、誤嚥以外にも深刻な症状が出てくる。

モノが頻繁にのどでつかえるようになると、食欲も減退し、栄養障害や消化器系の疾患を引き起こす。栄養不足が続けば、運動障害やうつ、ひいては認知症など、QОL(生活の質)を著しく下げる疾病を招くことになる。

.

突如訪れる「窒息」の恐怖

嚥下機能以外の「呼吸」「発声」機能が衰えていくにつれて、高齢者を死に至らしめる病にかかるリスクはどんどん増していく。

東京医科大学八王子医療センター呼吸器内科の寺本信嗣教授は、のどの機能の低下と呼吸の関係についてこう解説する。

「肺は非常にうまくできていて、かつ複雑な臓器です。ふだんの生活で使っているのは、肺の最大容量の約3分の1程度で、大きな息をしてようやく3分の2まで開きます。

ですが、加齢やのどの調子などが原因で、大きな息ができないと、誤嚥によって細気管支が詰まったままの部分が徐々に増えていって気道閉塞が生じる可能性があります」

のどが原因で肺活量が低下してしまうことからも、さまざまな病が引き起こされる。

浅い呼吸が続くと、慢性的な低酸素状態となり、高血圧や高脂血症といった生活習慣病の引き金になる。さらに生活習慣病が重なることで、冠動脈性心疾患などの突然死のリスクも高まると指摘されているのだ。

また、呼吸に関する病気には急性喉頭蓋炎がある。のどの入り口にある喉頭蓋が細菌感染で腫れあがり、のどを塞いでしまう。「窒息」の恐怖も、決して他人事ではない。

年齢を重ねると、お腹や下半身の筋肉がたるむように、のどの筋肉もたるみ、動きが鈍くなる。そうすると、若いころよりもうまく声が出ないということが増えてくる。

健康には一見関係がないと思われる3番目の機能「発声」も、高齢者の身体のバランスを整えるうえで重要な位置を占める。

「発声は声帯を使って行いますが、じつは嚥下とほとんど同じ臓器で声を出しています。そのため、声を出す機会が減れば必然的に嚥下機能も落ちてしまうことになります。

また、カラオケに行ったり友人と談笑したりすることで、人間はストレスを解消し、自律神経のバランスが調整されて身体の血液循環をよくすることにつながります。つまり、声を出すことが全身の健康を守っているともいえるのです」(前出・西山氏)

特にこれからの季節、守るべきは心臓でも脳でもなく、「のど」なのだ。