診療287日目、おさらいしよう!「正しい手洗い」

2023年7月7日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

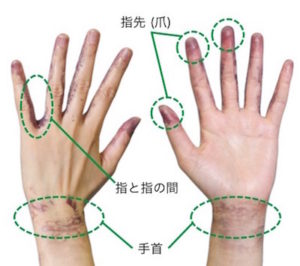

おさらいしよう!これがホントの「正しい手洗い」

風邪・食中毒対策の基本は、手洗いです。

大切なのは、「洗い残しのない」手洗いをすることです。

皆さんは、正しい洗い方をマスターしていますか?マスターできているつもりでも、

手洗いの基本は、くり返しおさらいしてくださいね。

POINT泡で汚れをしっかり落とす!手洗いの基本をマスター

1. 流水で汚れを落とす

まず手洗いの前に、洗い残しの原因となる指輪や時計などを外しておきましょう。

流水で手についた汚れをざっと落としたあと、石けんやハンドソープを手に取り、

手のひらでよく泡立てます。

殺菌成分が入った薬用ハンドソープや薬用石けんを使うと、より効果的です。

泡立てることがまだ上手にできない小さなお子さんには、泡で出てくるハンドソープがおすすめです。

2. 手のひらと甲、指の間を洗う

手のひら、手の甲をしっかりこすり、指の間は手を組むようにして洗います。

親指は、反対の手で持って、ねじるようにして洗いましょう。

3. 指先と爪を洗う

指先、爪の間は手のひらの上で指先をこするように洗います。爪ブラシを使うとより効果的です。

4. 最後に手首を洗う

手首を反対の手でねじるようにして洗ったら、最後に流水で石けんと汚れを十分に洗い流します。

洗い終わったら、乾いた清潔なタオルでふきましょう。

診療286日目、洗ったつもりのその手、本当にキレイ?

2023年7月6日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

コロナ第9波が妥当だろうとニュースが出ましたね。

そこで、いま一度手洗いを見直そう!というテーマにしました。

ご一読くだされば幸いです。

正しい手洗いの方法〜洗ったつもりのその手、本当にキレイ?〜

手洗いが大切だとわかっていても、面倒でいい加減になっていませんか?

「石けんやハンドソープを泡立てて、泡が細かい部分まで行き渡るように洗い、

菌や汚れを落とす」「手のひらだけでなく、指先、指の間、手首もしっかり洗う」

「適切なタイミングで洗い、過剰な手洗いはしない」など正しい洗い方をマスターしましょう。

汚れが落とせていない⁉やってしまいがちな手洗い3大NG行動

風邪や食中毒を予防するために「手洗いは大切」とよく聞くけれど、

「毎日、何度も面倒だなぁ」「汚れたものをさわったわけでもないし、サッと洗えば大丈夫よね…」。

そんな風に思っている方はいませんか?

せっかく手洗いをしていても、それが間違った方法では、汚れをきちんと落とすことができません。

「NG行動」がクセになっていないか、しっかり確認しましょう。

NG行動1 「水」だけでよく洗って手洗いを終わらせる

水だけでキレイになったように見える手でも、手のしわや爪の間など、

細かい部分の汚れはしっかり落とせていません。石けんやハンドソープを泡立てて、

泡が細かい部分まで行き渡るように洗い、菌や汚れを落としましょう。

<石けんやハンドソープのキメ細かい「泡」が汚れを落とす!>

石けんやハンドソープを泡立てると、泡がなかなか消えないで残りますよね。

これは、泡の1つひとつの空気の粒(気泡)の表面に、「界面活性剤」という成分が

規則正しく並んで泡の膜を強くしているからなんです。

気泡が接触してできた隙間は「プラトーボーダー」と呼ばれていて、汚れを吸い寄せる作用があります。

泡のキメが細かいと表面が大きくなり、プラトーボーダーも多くできるため、効率良く汚れを吸い上げ、

包み込むことができます。つまり、石けんやハンドソープの効果を十分に発揮させるためには、「上手に泡立てること」が大切なのです。

NG行動2 手のひらをこすり合わせて洗い、終了

手をこすり合わせるだけだと、手のひらの汚れしか落とすことができません。

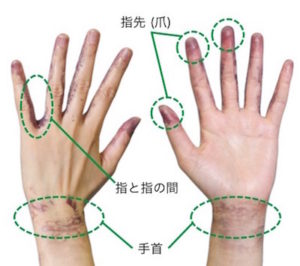

きちんと洗ったつもりでも、「指先」「指の間」「手首」は、意外に汚れが残っていることが多いもの。

手のひらだけでなく、モノに触れる機会が多く汚れがつきやすい指先や、見落としがちな指の間、手首もしっかり洗いましょう。

<汚れが残りやすい部分はこんな所>

NG行動3 手を清潔に保ちたいので、頻繁に手を洗ってしまう

実は、「手の洗い過ぎ」は、逆効果になってしまうことがあります。

手のひらなど皮膚の表面には「常在菌」と呼ばれる菌が存在し、それらが「バイ菌バリア」となって、

ウイルスやバイ菌の侵入からからだを守ってくれています。

手は「適切なタイミング」で洗うことが大切です。過剰に手洗いをすると、肌荒れを起こして

「バイ菌バリア」機能を低下させてしまいますので気を付けましょう。

診療285日目、適切なブラッシング圧でみがくコツ

2023年7月6日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

昨日のブログがなぜかアップされておらず・・・

2投稿連続になってしまいますが、ご容赦ください🙇♀️

と、書きましたが、こちらも投稿ができていませんでしたね。

すみません😢

歯垢を効果的に落とすなら、「軽い力」でみがくのが正解!

自分ではよかれと思い、しっかり力を込めてみがいていたのに、

じつは逆効果だったなんてショックですよね。

でもこれからは、下の3つのコツを実践して、適切なブラッシング圧で

正しくみがく方法に切り替えていきましょう。

「歯ブラシを新調して、1カ月たたないうちに毛先が明らかに広がってしまう」

という人も、強すぎる力でみがいている可能性が高いので、ぜひお試しください。

POINT適切なブラッシング圧でみがくコツ

1.ハブラシはギュッと握らず、軽く持つ

まずは、ハブラシの持ち方を意識しましょう。

持ち方は主に2つ。鉛筆を持つときのような「ペングリップ」と、

手のひらで握るように持つ「パームグリップ」があります。

基本的には、みがく部位に合わせて、自分のみがきやすい方法で持つと良いでしょう。

軽い力でみがくためには、どちらの持ち方でも、歯ブラシをギュッと強く握らないことが大切です。

特に、パームグリップでギュッと握ると力が入りがち。

ハンドルをゆるめに持つなど力加減に気をつけましょう。力が入りがちな人や、

ブラッシング圧が気になる人は、強い力が入りにくい「ペングリップ」を試してみるといいかもしれません。

2.毛先が開かない程度の軽い力で小刻みにみがく

「ハブラシの毛先が開かない程度の軽い力」で、毛先をみがきたいところに当てましょう。

そして、毛先を小刻みに動かします。適正なブラッシング圧は150~200gくらい。

キッチンスケールをお持ちのかたは、ハブラシを当て、小刻みに動かして力加減を確認してみるとわかりやすいでしょう。

3.ハブラシを上手に選ぶ

店頭ではさまざまなハブラシが販売されています。最近は、歯みがき中にブラッシング圧が

強すぎることがわかるハブラシや、力を逃がす工夫でブラッシング圧が強くなりにくいハブラシもあるので、上手に活用すると良いでしょう。

ハブラシの「毛のかたさ」を選ぶポイントは?

「歯ぐきの状態」に合わせて選びましょう

ハブラシの「毛のかたさ」には、「ふつう」「やわらかめ」「かため」と主に3種類あります。

「どれを選べば良いのかわからない」という声が多く聞かれますが、

毛のかたさは「歯ぐきの状態」に合わせて選ぶのがポイントです。

歯ぐきの状態が健康ならば、「ふつう」のかたさのハブラシを選びましょう。

出血しやすい、はれているなど歯ぐきにトラブルのある場合は、「やわらかめ」の

ハブラシがおすすめです。トラブルが改善したら「ふつう」のかたさのハブラシにかえていきましょう。

「かため」のハブラシは、汚れを落とす力は高いですが、みがく際は、

歯ぐきを傷めないように力の入れ具合に注意してみがいてください。

診療284日目、歯を強くみがきすぎていない?

2023年7月4日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

歯を強くみがきすぎていない?

オーバーブラッシングの悪影響と適切な力加減

「きちんと歯をみがこう!」という意識が高い人ほど強くみがく傾向があり、

力を入れ過ぎる「オーバーブラッシング」にならないよう注意が必要!

強い力でみがくと歯や歯ぐきを傷つけたり、歯垢が効果的に落ちないことがあります。

正しい方法は、毛先が開かない程度の軽い力でみがくこと。お口の状態に合わせたハブラシ選びも大切です。

「歯の汚れを落とそう」と意識する人ほど、強い力でみがいていた!

みなさんは普段歯をみがくとき、どのくらいの力加減でみがいていますか?

ライオンが20代から60代の男女約1000人に、「歯をやさしくみがく」か「強くみがく」か、

大別すると自分はどちらに入るかをたずねたところ、「やさしくみがく」と答えた人が約4割、

「強くみがく」と答えた人が約6割でした。

この人たちに、歯をみがく際に「歯垢を落とすことを意識するか」とたずねると、

両方とも同程度で約85%の人が「意識する」と答えましたが、さらに、「汚れや歯垢を

落とすためには強くみがくことを意識するか」とたずねたところ、「やさしくみがく」と答えた人では意識する割合は約2割。

かたや、「強くみがく」と答えた人では7割近くが意識すると回答しました。

強い力でみがく人の方に「歯をきれいにするために、しっかり汚れを落とそう」と

一生懸命力を入れてみがく傾向があることがわかります。

また、ブラッシングする際の力(ブラッシング圧)に関する知識についての調査では、

半数以上の人が「適正な力でブラッシングすべき」と知っていると回答しました。でも、

「なぜ適正な力にすべきか」については18%、「どのくらいの力が適正か」を知っている人は10%と、

少数にとどまるという結果に。

適正な力でブラッシングするのが良いとわかっていても、「具体的にどのくらいの力でみがけば良いか」

といった実践的な情報は、あまり知られていないようです。

強すぎる力でみがくのは逆効果!

トラブルやみがき残しの原因に

ハブラシの毛先の当て方や動かし方が悪いと、みがき残しが出てしまうことは、

多くの人がご存じだと思いますが、さらに、「どんな力加減でみがくか」という

「ブラッシング圧」も大事なポイントです。

「しっかりみがいて歯をきれいにしよう」と思うと、ハブラシを持つ手につい力が入りがちですが、

じつは、強すぎる力でみがくのは「オーバーブラッシング」と呼ばれ、

ハブラシを大きく動かしてゴシゴシみがくことも含め、

●歯や歯ぐきに悪影響をおよぼす

●歯垢や汚れを効果的に落とせない

などの不具合が生じる可能性があります。

ときには、うっかり歯ぐきを強くこすって傷つけることはあるかと思いますが、

習慣的にオーバーブラッシングを繰り返すと、歯や歯ぐきに大きな負担がかかります。

その結果、「歯ぐき下がり(歯肉退縮)」の原因にもなります。

ほかにも、「歯ぐきが歯を取り囲むように輪状に盛り上がる」、「歯の根元表面の一部が歯ぐきに沿って欠損する」などのトラブルが生じることも…。

一日一回鏡で歯茎の状態を確認してくださいね。

歯茎は粘膜ですから悪くなるのも良くなるのも早いです!

些細な変化を見逃さないようにお願い致します。

診療283日目、【新社会人の「歯に関する悩み」ランキング】

2023年7月1日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

【新社会人の「歯に関する悩み」ランキング】

2位「歯の黄ばみ・着色」を抑え、1位になったのは?

8割以上から「社会人になって歯への意識高まった」の声

〜他にも「出っ歯が気になる」「親知らずを抜きたいが、腫れや痛みが不安」など、

歯の悩みに関する実態が明らかに〜こういった見出しの記事を見つけました💡

今日から7月です。新社会人の方々もそろそろ新生活のルーティンができてきた頃ではありませんか?

.

「Smile More」というブランドミッションのもと、透明マウスピース矯正を展開する

株式会社Zenyum Japan(代表取締役:伊藤 祐さん、https://www.zenyum.com/jp-ja)は、

歯に関する悩みを持っている新社会人106名に対し、新社会人の歯に関する意識調査を実施されたので

当院のブログでシェア致します🤝

診療282日目、「間食のしすぎ」はむし歯の危険信号!

2023年6月30日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「間食のしすぎ」はむし歯の危険信号!なぜ歯みがきが必要なの?

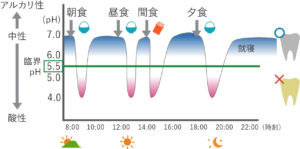

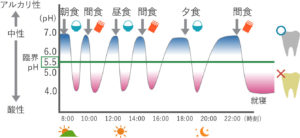

歯垢の中は、食事をとると酸性になり、しばらくすると中性に戻るというサイクルを

繰り返しています。間食をするとむし歯になりやすいのは、歯垢の中が酸性になる時間が

長くなってしまうからです。ダラダラ喰いは控え、「食べたらみがく」を習慣にしましょう。

歯みがきができない時は、ノンシュガーのガムなどで唾液の分泌を促しています。

「間食」がむし歯の原因になる?

「間食するとむし歯になりやすい」などといわれることがあります。なぜかご存知ですか。

そもそも、なぜ食事のあとは歯をみがかなければならないのでしょうか?

食後の口の中の変化や、むし歯のできるしくみから、その理由を探っていきましょう。

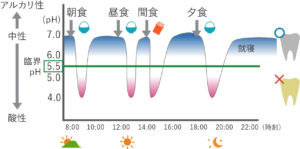

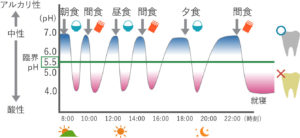

食事や間食のたびに変化する歯垢中の「pH」

食事や間食をするたびに、歯垢の中の酸性度を示す「pH」も変化し、口の中では次の 1 ~ 5 のような変化が繰り返されています。

1. むし歯菌が酸をつくる

食べ物が口の中に入ると、むし歯菌(ミュータンス菌)が食べ物に含まれる糖質をエサにして酸をつくります。

2. 歯垢の中が酸性に傾く

歯についた歯垢は本来中性ですが、むし歯菌のつくった酸により酸性に変化します。

3. 歯の表面の「脱灰(だっかい)」が進む

酸の作用により、時間の経過とともに歯の表面のエナメル質からカルシウムやリンなどの

ミネラルが唾液中に溶け出します。これを「脱灰」といいます。

4. 歯垢の中が中性に戻る

やがて唾液などにより酸が洗い流されたり中和されたりして、歯垢の中は中性に近い状態に戻ります。

5. 歯の表面が「再石灰化(さいせっかいか)」する

エナメル質から唾液中に溶け出したミネラルは再び歯に取り込まれて沈着します。これを「再石灰化」といいます。

なぜ間食が増えると良くないのか?

「酸性」の状態が続くと、むし歯の原因に!

歯垢の中は1日のうちで、「酸性」になったり「中性」に戻ったりを繰り返していて、

それにともない歯の表面のエナメル質からミネラルが出入りしています。

そして、ミネラルが溶け出す酸性の状態が続くと、歯に穴が開いてむし歯になってしまうのです。

「間食をするとむし歯になりやすい」といわれるのは、歯垢の中が酸性になっている時間が長くなるからなのです。

診療281日目、むし歯を防ぐ生活習慣

2023年6月29日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

学校検診で乳歯の虫歯にチェックが入ったお子さんの受診が増えています。

ということで、今日は虫歯にならないように気をつけたい生活習慣、食習慣を

ご紹介します!

むし歯を防ぐ生活習慣

1)「食べたらみがく」を習慣に

歯垢がついた歯の表面は、食事や間食のたびに酸にさらされることになります。

「食べたらみがく」習慣を身に付け、歯垢のないキレイな口を保ちましょう。

どうしても歯みがきができない時は、ノンシュガーのガムを噛むなどして唾液の分泌を促すと良いでしょう。

2)むし歯リスクは「就寝中」にも高くなる

「就寝中」は唾液の分泌量が減り、酸を洗い流したり中和したりする効果が弱まってしまいます。

そのため、間食するのと同じようにむし歯リスクが高まります。寝る前には、みがき残しのないようきちんと歯みがきをすることが大切です。

むし歯を防ぐ食習慣

1)よく嚙んで食べる

唾液は口の中の汚れを洗い流すのに役立ちます。唾液をたくさん出すために、

食事の際によく嚙んで食べることを心がけましょう。また食べ物が口の中でかみ砕かれる際にも、

歯の表面の汚れを取り除いています。いつも軟らかい食べ物をあまり噛むことなく食べていると、

歯垢が歯に付着したまま、細菌が増殖を続けることになります。できれば噛みごたえのある食材を食べることも、むし歯予防に有効です。

2)“ダラダラ喰い”は控える

1日の中で、おやつは大切です。ただし、長時間かけてだらだら食べると、

口の中はいつもミュータンス菌が酸をつくり続けていることになります。

時間を決めて規則正しく間食を楽しむようにしましょう。

3) 「歯の質」向上のためにはバランスの良い食事を!

歯が作られる時の環境の違いなどが歯の質にも影響します。

丈夫な歯を育てるためには、歯の土台を作る良質なタンパク質、歯の再石灰化のために

必要なカルシウムやリン、また、これらがうまく働くためのビタミン(A、C、D)などの

栄養素が必要です。バランスの良い食事を心がけましょう。

むし歯を防ぐ上手な歯のみがき方

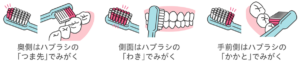

1)ハブラシの基本の持ち方

基本的な持ち方は、大きく分けて2つ。鉛筆を持つときのような「ペングリップ」と、

手のひらで握るように持つ「パームグリップ」があります。みがく部位に合わせて、

みがきやすい方法で持つと良いでしょう。

どちらの持ち方でも、ハブラシをギュッと強く握らないように。軽く持つことが大切です。

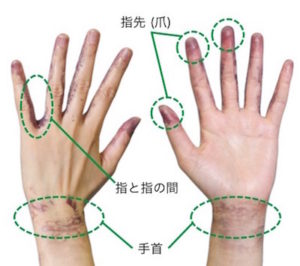

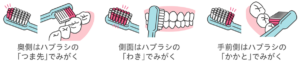

2)歯みがきの基本

歯みがきには次の「3つの基本」があります。基本を意識して、1カ所あたり20回程度を目安に、

ていねいにみがきましょう。

3)ハブラシ使いのテクニック

歯は立体的で複雑な形をしているため、毛先が歯面に垂直に当たるよう角度を工夫しながら、

ハブラシの「つま先」「わき」「かかと」を上手に使って、歯の隅々までみがきましょう。

むし歯になりやすい歯は?

むし歯になりやすいところ

歯と歯の間、奥歯の噛み合わせなどの歯垢の残りやすいところ、歯の根の部分、

詰め物のまわりなど、歯みがきのしにくいところは歯垢が残りやすく、

「むし歯になりやすい」ところです。下の絵にあるような場所は、特に念入りにみがきましょう。

特に注意したい場所

1. 歯の根の部分にできるむし歯(根面う蝕)

歯周病の進行や、誤った歯のみがき方などで、露出した歯の根の部分に発生します。

歯の根の部分は歯垢が残りやすく、歯質もやわらかいので、ていねいにブラッシングしましょう。

2. 治療した歯にできるむし歯(二次う蝕)

歯の治療をしたあとの詰め物や、患部にかぶせた被せ物の周りに歯垢が付着し、

それが原因でむし歯が発生します。気付いた時には思いのほか進行していることもあるので、一度治療したからといって安心はできません。

診療280日目、「フッ素配合ハミガキ」のフッ素配合量と見分け方

2023年6月27日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「フッ素配合ハミガキ」のフッ素配合量と見分け方

現在市販されているハミガキのうち90%以上にフッ素が配合されています。

多くの人がフッ素配合ハミガキを使っているわけです。

このように広く普及しているフッ素配合ハミガキですが、従来、フッ素配合ハミガキに配合されるフッ素の量は

1000ppm以下となっていました。

しかし、最近では「1000ppm超1500ppm以下」の、より多くのフッ素を配合した「高濃度フッ素配合ハミガキ」

も販売されています。これは、諸外国で採用されている国際基準(ISO)と同じくフッ素が1500ppmを上限として

配合された製品の販売が2017年3月に認められたものです。

高濃度フッ素配合ハミガキはパッケージのどこかにフッ素配合濃度の記載がありますので、見分ける際の目印にしてください。

フッ素配合ハミガキの選び方と注意点

ハミガキに配合されたフッ素は、みがいている間の効果に加え、歯をみがいた後も、口の中の歯や粘膜に残った

フッ素が少しずつ唾液にまざり効果を発揮し続けます。そのため、効果的にむし歯を予防するためには、

長い時間フッ素が口の中にとどまっていることが大切です。フッ素が配合されたハミガキは数多くありますが、

フッ素を口の中に長く残す工夫がされたハミガキを選ぶことがポイントです。

また、むし歯になったことのある方や歯の根元の露出が見られる方など、むし歯リスクの高い方は、

必要に応じて高濃度フッ素配合ハミガキを活用しましょう。

「フッ素配合ハミガキ」の上手な使い方

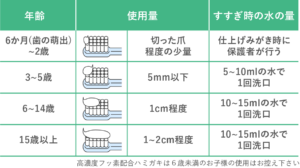

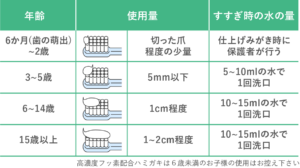

フッ素配合ハミガキを効果的に使用するために「使用量」や「すすぎ方」に気を配りましょう。

1.年齢に応じた量のハミガキをつける

大人の場合は1~2cmが適量です。年齢別の使用量の目安は下の表をご覧ください。

2.ハミガキを全体に広げる

ハブラシを口に入れた場所からすぐにみがき始めるのでなく、まずハミガキを歯面全体に塗り広げましょう。

3.歯をみがく

2~3分間、泡立ちを保つようにしてみがきましょう。

4. ハミガキを吐き出す

口の中のハミガキを吐き出します。この時、できるだけハミガキを吐き出すことで、

あとのすすぎが少ない水で行いやすくなります。

5. 年齢に応じた量の水で、うがいを1回行う

大人の場合は10~15mlで5秒間ほどブクブクうがいをしましょう。すすぎの回数は1回がおすすめです。

年齢別のすすぎの目安は下の表をご覧ください。

むし歯予防には継続して使うのがポイント

フッ素のすぐれたむし歯予防効果は、毎日コツコツ使うことで得られるもの。

飲食などで口内環境は変化し、歯はむし歯のリスクにさらされます。だからこそ、毎日のケアでフッ素を

しっかり取り入れ、継続的にむし歯予防に努めることが肝心です。

手軽に取り入れられるフッ素配合ハミガキをぜひ活用しましょう。

いかがでしたか?フッ素を利用したむし歯予防について理解が深められたでしょうか。

歯科医院でのフッ素塗布は子どもが行うものというイメージがありますが、

大人でも必要に応じてしてもらえますので、年に2回は歯科健診を受け、プロのチェックを受けることを

おすすめします。フッ素を上手に使って、大人も子どももむし歯のない歯を目指しましょう!

診療279日目、「フッ素配合ハミガキ」の上手な選び方と使い方

2023年6月26日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

実は・・・ホームページの内容をボリュームアップさせようと計画中です🔥

初心に戻って歯について、歯茎について勉強し直しているため、

ここ最近のブログの内容も初心に戻り、歯磨き粉のお話になっています。

フッ素の効果でむし歯予防!

「フッ素配合ハミガキ」の上手な選び方と使い方

多くのハミガキに配合されている「フッ素」。どのような効果があるか、知っていますか?

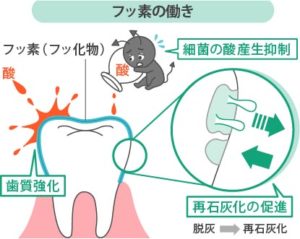

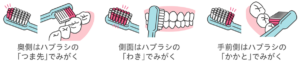

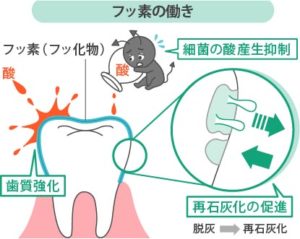

フッ素には、再石灰化の促進や歯質強化など「むし歯予防」に役立つ3つの働きがあります。

チューブや外箱の裏面の成分欄に、「フッ化ナトリウム」や「モノフルオロリン酸ナトリウム」と

書かれていれば、その製品はフッ素配合ハミガキです。

「フッ素」で大人も子どももむし歯のない歯を目指そう!

フッ素(フッ化物)でむし歯予防をするのは子どもだけ、と思っていませんか?

実は、大人にもフッ素は重要なのです。歯周病や加齢などで露出した歯の根元の部分にできる

根面むし歯や、治療で詰めたものの周囲にできる二次むし歯など、大人には「大人ならではのむし歯」が

あります。もちろん、大人のむし歯予防にもフッ素は有効です。

大人にも子どもにも、むし歯予防に欠かせない「フッ素配合ハミガキ」の上手な使い方について解説します。

身近な食品、歯や骨にも含まれる「フッ素」とは?

「フッ素」は自然界に広く分布している元素の1つで、土壌、地下水、海水はもとより、

海中で暮らす魚介類や海藻、土で育つ穀物、野菜、果物、お茶など、日本人に身近な多くの食品にも含まれています。

こうした食材を取り入れる私たちの歯や骨、血液にもフッ素は含まれており、健康なからだづくりに欠かせない役割を果たしています。

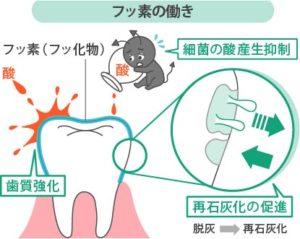

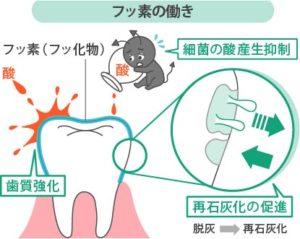

「むし歯予防」に役立つフッ素の3つの働き

むし歯はむし歯原因菌が出す酸によって歯が溶ける病気です。

ハミガキなどに配合されているフッ素には、「むし歯予防」に役立つ3つの働きがあります。

1.「再石灰化」を促進する

酸により歯から溶け出したカルシウムやリンの再沈着(再石灰化)を促進します。

歯の表面に穴があいたむし歯になる一歩手前の状態である「初期むし歯」を健康な状態に戻す助けとなります。

2.歯質を強化する

歯の表面を酸に溶けにくい性質にします。特に乳歯や生えたての歯は酸に弱いので、

フッ素配合のハミガキを使い、歯質強化に努めましょう。

3.細菌が酸をつくり出すのを抑制する(細菌の酸産生抑制)

歯みがきで落としきれなかった、歯垢の中のむし歯原因菌の働きを弱め、原因菌が作る酸の量を抑えます。

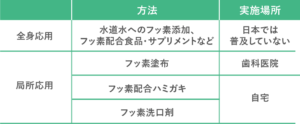

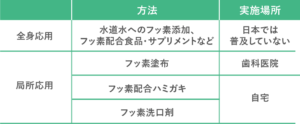

フッ素を使ったむし歯予防の方法

では、フッ素を使ったむし歯予防にはどんな方法があるのでしょうか?

大きくは、フッ素を体内に取り入れる「全身応用」と

フッ素を歯に直接作用させる「局所応用」の2つに分けられます。

「全身応用」にはフッ素濃度を調整した水道水やフッ素を配合した食品の摂取、

フッ素配合サプリメントの服用などの方法がありますが、現在の日本では「全身応用」は普及していません。

「局所応用」には歯科医院で歯にフッ素を塗ってもらうフッ素塗布、

自宅でも使用できるフッ素配合ハミガキやフッ素洗口剤でケアする方法などがあります。

診療278日目、「ハミガキ」に入っている主な成分と効果、目的に合った薬用成分の選び方

2023年6月24日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

歯磨き粉のお話第二弾です!

「ハミガキ」に入っている主な成分と効果、目的に合った薬用成分の選び方

「薬用成分」とは、厚生労働省から疾患の予防などに効果があると認められた成分です。

ハミガキには多くの薬用成分が使用されていますが、「むし歯予防」「歯周病予防」「知覚過敏ケア」

「口臭ケア」「美白ケア」など、目的により配合される成分が異なります。ハミガキの「表示」を

よく確認し、自分の目的に合わせて選びましょう。

ハミガキに配合される「薬用成分」

ハミガキの「薬用成分」には、何があってどんな作用があるのか知っていますか?

薬用成分とは、その薬理作用から疾患の予防などの効果があると、厚生労働省から認められた成分のことです。

ハミガキには、数多くの薬用成分が使用されています。

「使用目的」に合った薬用成分で選ぶ

「むし歯を予防するため」「知覚過敏をケアするため」など、ハミガキにはその「使用目的」に合わせて

薬用成分が配合されています。どんな作用の薬用成分が配合されているのか「表示」をきちんと確認し、

自分の目的に適したハミガキを選びましょう。

1. むし歯予防

むし歯は、歯垢の中のむし歯原因菌が出す酸によって歯が溶ける疾患です。従って、その予防のためには、

歯質の強化や菌のすみ家となる歯垢の分解、むし歯原因菌の殺菌に効果的な成分が配合されたハミガキを選びましょう。

2. 歯周病予防

歯周病は、歯垢中の歯周病原因菌が出す毒素などで歯周組織に炎症が起きる疾患です。

その予防のためのハミガキには、原因となる細菌を殺菌したり、歯茎の炎症を予防するために抗炎症成分、

血行促進成分、出血防止成分、収れん成分などが使われています。

口の健康状態に合わせて、目的とする薬用成分が配合されたハミガキを選びましょう。

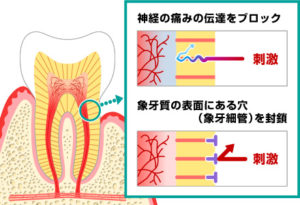

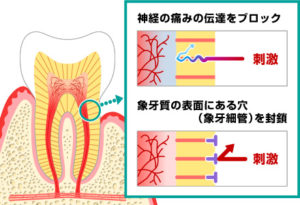

3. 知覚過敏ケア

知覚過敏は、象牙質の表面が露出することで神経が刺激され、しみたり痛みを感じたりする疾患です。

その症状を防ぐためには、神経の痛みの伝達をブロックする成分や、刺激の入り口である象牙質の

表面にある象牙細管を封鎖する成分が配合されたハミガキを選びましょう。

4. 口臭ケア

口臭は、口の中の細菌が食べかすなどを分解して揮発性の硫黄化合物を出すことなどが一因です。

そのため、原因菌を殺菌する成分が配合されたハミガキを選びましょう。

5. 美白ケア

歯の表面についた汚れを落としたり、汚れをつきにくくしたりする成分が配合されたハミガキを選びましょう。

※ 歯磨剤の科学<第六版>(日本歯磨工業会)

ハミガキの「医薬部外品」と「化粧品」の違いは?

「薬機法」で細かく規制

普段私たちが服用する薬や、肌に直接つける化粧品などは、「薬機法※」という法律によって、原料から製造方法、

パッケージに表示しなければならない内容まで細かく規制されています。もちろんハミガキも例外ではありません。

薬機法の分類では、ハミガキは基本成分だけでつくられている「化粧品」と、これに薬用成分を配合した「医薬部外品」に分けられます。

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

「化粧品」のハミガキの特徴

「化粧品」のハミガキは、基本的な機能として、「歯を白くする」「口中を浄化する」「むし歯を防ぐ」

「口臭を防ぐ」「歯のヤニを取る」「歯垢を除去する」「歯石の沈着を防ぐ」など、種々な働きを持っています。

また、販売に際しては都道府県知事への届け出が必要です。

「医薬部外品」のハミガキの特徴

「医薬部外品」のハミガキは、基本成分のほかに、「フッ素」「殺菌剤」「抗炎症剤」など、各種の薬用成分を

配合することによって、「むし歯の発生及び進行の予防」「歯肉炎の予防」「歯周炎の予防」など、「化粧品」の

ハミガキにはない効能を付加したものです。

また、名称・成分・効果・安全性など薬機法に基づく審査を受けて厚生労働大臣、もしくは都道府県知事の承認を得ることが義務付けられています。