診療267日目、転んで抜けた歯洗っちゃだめ⚠️

2023年6月9日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は、野球部マネージャー経験のある衛生士と話していて、

「牛乳って大切!」と感銘を受けたので、そのお話にしました。

転んで抜けた歯洗っちゃだめ!

牛乳に浸して歯医者へ持っていきましょう!

今回は特定のスポーツではなく、外傷などによって歯が抜けた場合の

対処法をお伝えしたいと思います。

口腔領域において外傷は転倒や顔面強打が多いです。

外傷によって顎の骨折、歯が抜けること、歯が揺れること、歯が折れることなどが結果として生じます。

それぞれ対処法が異なりますが、頭を打ったり、意識が一瞬なくなったときはまず総合病院を受診して

ください。その後、歯科医院や総合病院の歯科口腔外科を受診すると良いと思います。

今回は外傷によって歯が抜けたあとご自身でできる望ましい対応についてご紹介します。

歯牙脱落の場合、年齢や状況にもよりますが、若い人ならば抜けた歯を再度抜けた穴に

挿入して固定するのが一般的です。それを再植といいます。

しかし、再植は必ず成功するわけではなく、さまざまな条件に影響されます。

歯が外傷で抜けてしまったらまずどうする?

外で突然転倒し、歯が抜けてしまったら、汚れている歯を洗いたくなると思います。

しかしながら、綺麗に拭いて包んで歯科医院にもって行った場合、再植しても予後不良になることが多いのです。

では、どうしたらいいのでしょう?

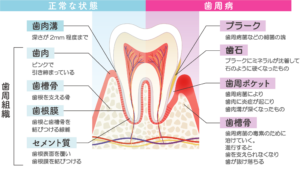

まず、歯の根っこには歯根膜というクッションのようなものがあります。

再植が成功するかどうかはこのクッションにかかっているといっても過言ではありません。

歯を洗ったり、拭いたりしてしまうと、このクッションを剥がしてしまうことになり兼ねません。

また、乾燥させたり、ティッシュで包んだりすることも、歯根膜(クッション)をだめにしてしまう原因になります。

したがって、上記の行為を行なってしまうと、かえって状況を悪くしてしまいます。

そのためにも、歯が抜けてしまったら、歯根を下手に触らず、歯を乾燥させずに、

なるべく早く歯科医院に持ってきていただくことが重要になります。

.

それに加えて、牛乳につけていただくと尚良いです。

本当は脱落歯の保存にはちゃんとした保存液があります。

学校の保健室にそういった保存液が置いてある事もありますので、学校で受傷した際は保健室の先生に聞いてみてください。

しかし、一般家庭でとっさにこの保存液を探し出すのは難しいです。

そこで、組織液と似た浸透圧、かつ手に入りやすいのが牛乳です。浸透圧とは簡単に言いますと、濃さです。

組織液の濃さと似ている濃さの液体のほうが保存に適しているとイメージしていただければ良いと思います。

一般家庭でも手に入りやすいため、外傷で歯が脱落したら牛乳に漬けて歯科医院に行きましょうと啓蒙しているわけです。

抜けた歯は牛乳に入れ、早めに歯科医院へ受診してください。

牛乳がない場合の対処法

保存液もなければ、牛乳もない。そんなときもきっとあるかと思います。そんなときは唾液です。

脱落した歯を口に含んで(詳しくは歯と唇の間のところです。口腔前庭ともいいます。)

歯科医院に来ていただくとよいです。ただし、間違えて飲み込んでしまう可能性もありますので、

小さい子には使えません。あくまでもなにもないときの応急処置になりますので、あまりおすすめできる方法ではありません。

再植の成功を高めるために・・・

再植の成功を高めるためには2つのポイントがあります。

一つ目は先ほど述べた歯根膜(クッション)の保存状態です。

二つ目は時間です。

なるべく歯根膜が乾燥する前に再植したほうが成功率は上がります。

目安としては6時間以内がよいとする論文があります。

まとめ

長くなってしまいましたが、まとめると、歯が脱落したとき、保存液→牛乳→唾液の優先順位で対応してください。

ほとんどの方は「とりあえず牛乳!」と考えていただければよいと思います。

くれぐれも脱落した歯をしっかり拭いて、ティッシュに包むなどはしないようお願い致します。

診療256日目、ダイバーズマウスシンドローム

2023年6月8日

ダイビングで歯が危ない?

ダイバーズマウスシンドロームについて

皆さんは各スポーツやアクティビティに特有の病気や症状があることをご存じですか?

ボクシングのパンチドランカーやテニスのテニス肘、自転車やマラソンなど

長距離競技におけるハンガーノックなど。

そのスポーツをやっていれば知っているだろうとは思いますが、特に関心がなければ何それ?

となるものがありますよね。

ダイビングにもその特有のものがあります。

「肺の過膨張障害」や「減圧症」です。

気体の膨張、過飽和によって引き起こされるもので、現役ダイバーはさておきこれからダイビングを

しようとしている方も聞いたことあるかと思います。

.

それではここで質問です。

みなさんは「ダイバーズマウスシンドローム」をご存じですか?

この症状で、歯が危ないのです…。

今回はそんな意識していない方も多いこのダイバーズマウスシンドロームについて触れていきます。

.

ダイバーズマウスシンドロームとは?

「ダイバーズマウスシンドローム」とはダイビングが原因となって発症、

または悪化する顎口腔周囲の疾患の総称です。

スクイズやリバースブロックで起こる歯の痛みです。

これはダイビング中の水圧の変化に応じて、歯と詰め物の隙間の空気が収縮・

膨張をして痛みや不快感の原因となります。

また詰め物(充填物)が取れてしまったり、破損することもあります。

それでは他の症状についてはどうでしょうか?

顎口腔周囲の疾患の「総称」と言うからには複数の症状があります。

水圧の変化・マウスピース・乾燥空気の3項目に分けて説明していきます。

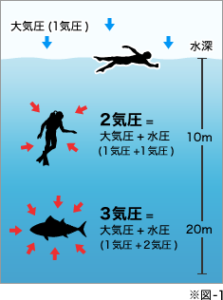

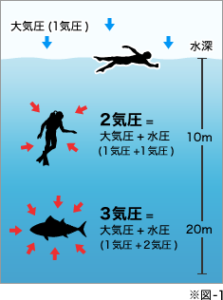

1.水圧の変化

水圧の変化によって起こる症状は先ほど記述した通りです。

症状

- スクイズ・リバースブロック

- 詰め物(充填物)の破損

対策

症状が出る場合は歯科医に再度受診することをお勧めします。

リバースブロックの際に注意しないといけないのは残圧です。

残圧がなくリバースブロックへの対応が出来ない場合、否応なしに浮上しないといけません。

普段からエアマネジメントをしっかり行いましょう。

2.マウスピース

マウスピースの噛みすぎによって起こる症状も多いです。

噛みすぎの原因は緊張やストレスであったり不安感から来るものであったりとダイバーによって様々です。

意外と咥え方を知らないと言う方もおられるみたいです。

「あ」の口で開いてマウスピースを口の中へ

「い」の口で軽く噛みます

「う」で口をすぼめます→完成です⭐️

症状

- 顎関節症

- 歯周病の悪化

- 詰め物・入れ歯の欠損

- 酸欠の誘発 などがあります。

マウスピースを持続的に強く噛みしめることによって顎周りの骨(関節)や

筋肉に負荷が掛かり顎関節症の発症、悪化に至ります。

同様に歯および歯茎にダメージが加わり歯周病を悪化・詰め物や入ればを欠損させる原因になります。

対策

- マウスピースのプラットフォーム(歯で噛む場所)の大きいものを使用する。

- カスタムメイドのマウスピースを使用する。

といった対策を講じることが出来ます。

3.乾燥空気

ダイビングで使用するシリンダー内の湿度は3%程度であり非常に乾燥しています。

この乾燥した空気を吸うことによって起こる症状です。

症状

ドライマウスとは唾液の分泌量が少なくなり口の中が乾いた状態になることです。

- 口が乾く

- 舌が荒れる

- 唾液が出ない

- 味覚が弱くなる

ダイビングをしている方が必ずなるわけではないですが、乾燥した空気を吸うと言う環境的に

なり易いものではあると言えます。

また元々ドライマウスの症状がある方は症状が悪化する可能性もあります。

悪心・悪感は口の中が乾燥することにより不快感をはらんだり、吐き気を感じたりする症状のことです。

ダイビング中に唾を飲もうとして「うぇっ」となった方もおられるのではないでしょうか?

ダイビング中の吐き気や嘔吐はパニックになる可能性も有り、2次トラブルを誘発します。

対策

- 潜降前に水分補給をする

- 飴を舐めながら潜る

- 空気の吸い方を変える

- バイオフィルターを装着する

潜降前の水分補給はドライマウスへの対策だけでなく、熱中症やダイビング中のこむら返りの抑止にも効果的です。

注意として潜る直前に飲んでも身体には吸収されないので出来るだけ潜降30分前ぐらいから意識して取るようにしましょう。

直前の水分補給は口の中を潤す分には効果があります。

飴を舐めることによって唾液の分泌を促進して口内の乾きを抑えます。

しかし誤飲により喉を詰まらせる可能性もあるのであまりオススメはしません。

マウスピースを噛みながら飴を舐められない人もいます。

効果としては十分ありますが、体内の乾燥を防げている訳ではないです。

意識してエアの吸い方を変えるのも効果があります。

舌を上あごにくっつけてエアをゆっくり吸うようにします。

これにより乾燥した空気が直接のどに当たらないので、喉の乾燥による悪心を防ぐことが出来ます。

診療255日目、ダイバーさん必読希望

2023年6月6日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日からスポーツと歯をテーマにしてみますね💃✨

昨日の水族館の魚たちの歯科検診から触発されました。

最近の受付は、来院される患者様の運動会の話を聞くことが楽しみの一つです。

水中という特殊な環境で楽しむスクーバ・ダイビング。

特殊ということは他のスポーツとはまったく違った、からだへの影響を受けていることにもなります。

そこでダイバーが感じる素朴な体の悩みや疑問について、真剣に考え解決していこうと思います。

(以下『DIVING WORLD』高松院長執筆記事より)

水中で歯が痛い。歯のスクイズって?

「ダイビングで海に潜るとなんだか歯がシクシク痛む。

講習の時に歯のスクイズって聞いたけど、それかな」。

こんな悩みを持つダイバーは結構いらっしゃいます。鼻腔のスクイズや、

ウェットスーツのスクイズなどは一般的ですが、この歯のスクイズ、本当に起こるのでしょうか?

そしてこんな悩みを解消する方法はあるのでしょうか?

スクイズとは、”体内の空隙などが水圧によって押しつぶされたり引っ張られたりする現象”

(wikipediaより)のことを言います。

デンタルスクイズは詰め物(修復物)はかぶせた物(補強物)と歯との間にわずかな空間(死腔)が

ある場合に起こる可能生があります。一般的には虫歯ができると神経をそのまま保存できる場合は、

患部を削り取り、その部分に詰め物をしたり、患部が大きい時はかぶせたりします。

また神経が保存できなかったりすでに神経を取ってしまっている歯の治療する場合は根の内側に

根充材とよばれる詰め物をします。このような時になんらかの原因で歯のなかに死腔、すなわち

不完全な密閉空間ができてしまうと、潜水による圧の変動に死腔内の気泡も圧を平衡に保とうとして、

ない歯では「歯が浮いた」状態になる可能生がでてきます。

あごが疲れる。なんとかなる?

意外に多いのがこの悩み。

「レギュレータを噛む力を込めすぎているのか、いつも人より顎が疲れるんです。

水中でもくわえているのがつらいくらいで、なんとかしたいのですが…」。

物をくわえっぱなしで長時間維持するという行動は日常において、めったにないことです。

そんな状況を作りだすダイビングには当然の悩みかもしれない。こんな人を救う方法はあるのでしょうか?

実はダイビングをした後に「口が開きづらい、あごがガクガクする」を訴えるダイバーの方が多くいらっしゃいます。

これはダイビングによる「一過性の顎関節症」と考えられます。「

顎関節症」とはもともと、あごの関節が変形している場合や噛み合わせや姿勢が悪い、

ストレスなどがきっかけとなって「口が開きづらい、開けると痛、ポキポキ音がする」など症状が出現し、

それにともなって頭痛や肩こりなども現われます。

ではどうして、ダイビングのあとにこのような症状がでるのかというと、水中という、温度の低いところで、

口を開けたり閉めたりするのに使う筋肉である「咀嚼筋」が冷やされ、水中でのストレスに加えてマウスピースが

柔らかいため、位置が不安定な状態で顎がおかれるために起こると思われます。

しかし多くの場合は筋肉を暖めてマッサージすれば1、2日で症状は消退するので問題はありませんが、

もともと顎関節症の症状がある人がダイビングする場合や、ダイビングの後、何日経過しても、

症状が消退しない時は注意が必要です。歯科医院で顎関節症の専門治療を受けることを勧めますし、

レギュレーターのマウスピースを顎が安定するように改良することも必要です。

口が開きづらい時のダイビングを避けた方がよいでしょう。

診療254日目、魚には虫歯がない🐟

2023年6月5日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日はテレビ山口さんからのニュースをシェアします🤝

6月4日から6月10日は歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するなどを目的とし、

厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会が実施している「歯と口の健康週間」です。

歯と口の健康週間に合わせて、山口県下関市で一風変わった歯科検診が行われています。

👩部坂有香記者

「ここ、下関市の海響館では、歯医者ダイバーによる魚たちの歯科検診が行われています。

はたして、魚たちに虫歯はあるんでしょうか」

白衣姿の「歯医者ダイバー」が水槽内に現れました。持っていた管から泡を発生させて、

クエやマハタを近くに集めます。この泡で「小さな魚たちが寄ってきた」と感じるそうで、

クエやマハタは大きく口を開けます。ダイバーは、大きく開いた魚たちの口の中をのぞいて、

虫歯がないかチェックしました。

👨海響館 魚類展示課 玉井健太さん

「水の中に住んでますから、ずっとうがいしているんですね。

なので、口の中にごみがたまらずに水と一緒に流れていってしまうので、ほとんど、

いやほぼ100%といっていいほど虫歯にはならないっていうことですね」

魚は基本的に、かんで食べないので、歯の間にごみが詰まらないそうです。

また水槽のそばには、ツマグロやネコザメの歯などがパネルで展示されています。

歯医者ダイバーは来月10日まで毎日、登場します。

診療253日目、噛み合わせの悪い3歳児が増えています

2023年6月3日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

(2023/05/31 讀賣新聞オンライン記事より)

かみ合わせ悪い3歳児、コロナ禍前の3倍に

市調査「マスク着用で口閉じる筋力衰えた」

北海道滝川市内で歯のかみ合わせの悪い3歳児の割合が、新型コロナウイルス禍前の約3倍に増えました。

市の調査で明らかになり、同市健康づくり課の歯科衛生士は「マスクで息苦しいため口呼吸をするようになり、

口を閉じる筋力が衰えた」と指摘しています。

同課によると、市の3歳児健診でかみ合わせが悪い不正咬合と診断された幼児は、

コロナ禍前の2018年は12%(242人のうち28人)だったが、

コロナ禍の21年は33%(221人のうち72人)に増えました。

上あごが下あごより前に突き出ている上顎前突(出っ歯)や、かみ合わせが深すぎて下の歯が上の歯に

隠れてしまうのが不正咬合です。虫歯になりやすく、そのまま成長すると肩凝りなどの体調不良にもつながります。

空気が直接、喉に当たれば感染リスクが高まり、歯周疾患が悪化する恐れもあります。

市は歯と口の健康について啓発するイベントを6月3、4日、市保健センターで開催します。

口の周りの筋力測定やガムを使ったかむ力のチェックが受けられます。

息を吹くと丸まったストローが真っすぐ伸びる「吹き戻し」遊びなどを呼びかける予定です。

椎名町えがお歯科近隣でのイベント開催も分かり次第シェアしますね!

診療252日目、雨の日の来院について&お知らせ

2023年6月2日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

台風2号が沖縄に向かっていますね🌀

梅雨に向かって降水率が上がっていますね。

ご予約いただいている患者様も足元が悪くなりますので、

決してご無理なさらずご判断ください。

ただし、キャンセルや日時変更の際は必ずお電話をお願いします。

また、先月の19日で当院は丸一年経ちました👏

つきまして、記念キャンペーンを考えました☺️

診療251日目、歯に関係するツボ

2023年6月1日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は、歯科医院の診療時間外での痛みの対処法のご紹介です。

ただし、その場しのぎでしかありませんので、なるべく早く通院し、

根本治療をお願いします!決して歯科医院に行かなくても治せるといった内容ではありません。

ご自宅でできる対処法でし。

(⚠️いずれも応急処置ですので、翌日には歯科医院に行ってくださいね)

歯痛に効くツボを押す

診察までのお待ちの時間でもできそうな場所ばかりです!

①承漿(しょうしょう)

歯痛と、歯が痛いときの歯ぐきの腫れをやわらげるとされるツボ

場所・・・下唇と顎の間で、中央のくぼんだところ。

押し方・・・歯を噛みしめた状態で親指又は中指で、ギュ〜ッと強めに3〜5秒間、5回ほど押す。

②合谷(ごうこく)

さまざまな症状を癒す万能ツボ。「熱を排出する作用がある」ことから、

歯の炎症をやわらげるといわれる特効ツボ

場所・・・手の人差し指と親指の骨が合流するところからやや人差し指よりにある。

押したとき、痛みや刺激を感じるところを探してください。

押し方・・・やや人差し指側に向けて、少し強めに2〜3分ほど揉み続ける。

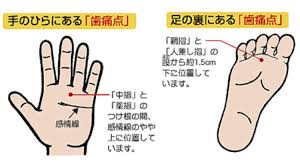

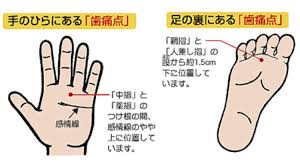

③歯痛点(しつうてん)

虫歯や歯槽膿漏に効くと言われるツボ

場所・・・手のひら側と足の裏にあります。手のひらには、中指と薬指の付け根の間にあります。

足の裏には、親指と人差し指の付け根の間の1.5cmくらい下にあります。

押し方・・・やや強めで、少し長めに押します。そして、左右交互に押しましょう。

ツボを押す以外に・・・

●市販もしくは、手持ちの痛み止めを飲む

深夜でも開いてるドラッグストアがあれば、そこで痛み止めを買えるかも知れません。

ただ、薬剤師がその時にいない場合は買えないので注意が必要です。

また、昔薬局で買ったり、歯医者や内科でもらった鎮痛薬があればそれを飲むと良いでしょう。

有名なボルタレン、ロキソニンはもちろん、イブ、バファリンなどが有効です。

また、正露丸を虫歯の穴に詰める方法も賛否はありますが、多少は鎮痛効果はあります。

●痛い箇所を冷やす

冷やすか温めるかは迷うとこだと思いますが、原則はこうです。

炎症が進行中の時は冷やし、回復中の時は温める、ということです。

眠れないくらい歯が痛いわけですから、患部を冷やすのが良いです。

冷やし方は、タオルにくるんだ保冷剤や、それが無ければ氷水で冷やしたタオルなどでほっぺた側からあてて冷やします。

冷やすと、血流が減り、痛みが少しですが軽減する可能性があります。

●夜間救急センターや、歯科医師会の夜間救急外来を利用する

ただ、地域や時間帯によって診療してない時もありますので確認が必要です。

診療250日目、口の中のツボ

2023年5月30日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

健康な身体に不可欠なのは『血の巡りが良い』ということです。

最近、えがお歯科院内でも少しの隙間時間にお互いのストレッチ方法や

健康法をシェアしあっています☺️ダイエット、というより健康寿命を延ばしたい!に

重きが置かれています。

今回は「ツボ」のお話です!

ツボを刺激することで、全身の組織に栄養を与える血液の巡りが良くなるとされています。

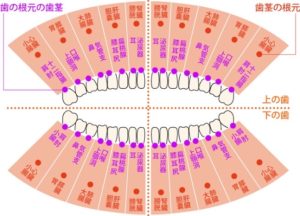

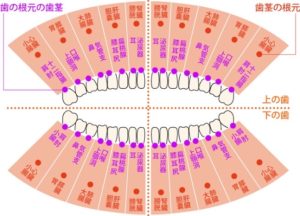

全身のツボの数は なんと約700個!あると言われており、お口の中(歯肉)には40個のツボがあるそうです。

それぞれの歯の根元、歯肉の根元にあたる部分にツボがならんでおり、

ここを優しく刺激することで、全身の内臓を健康な状態へと導いていきます。

例えば、上下左右の前歯の根元は耳と泌尿器のツボです。

そこから歯肉を伝っていくとあたる歯肉の根元には、腎臓と膀胱のツボがあります。

ツボは奥歯まで並んでおり、一番奥の親知らずの根元には十二指腸や肩・ひじのツボが、

その歯茎の根元には心臓・小腸のツボがあります。

.

では、お口の中のツボはどうやって刺激するのでしょうか?

その方法として、歯肉マッサージがあります。

これは、歯肉に並ぶツボを直接 指の腹でやさしく押すというものです。

手を綺麗に洗った状態で、是非ご自身の歯肉に指で触れてみて下さい。

また、歯の根元にあるツボは、毎日の歯磨きでもマッサージをすることが出来ます。

歯の根元(歯と歯肉の境目のところ)は磨き残しが多く見られる部分ですが、

ツボの刺激も兼ねて柔らかめの歯ブラシでブラッシングしてみましょう。

きっと磨き残しが減り、虫歯や歯周病の予防にも効果的です。

歯肉のマッサージは、歯肉の血行改善にもつながります。血行の悪い歯肉は色がくすみ、

不健康で老けた印象を与えてしまいます。

マッサージで血行が改善し、血色の良い歯茎を取り戻すとお顔の印象にも変化がありそうです。

ぜひお試しください☺️

診療249日目、11本目の指

2023年5月29日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は興味深い記事を見つけたのでシェアします🤝✨

世界保健機関(WHO)によると、世界には障害を持つ人が13億人います。

米疾病予防管理センター(CDC)によると、米国では成人の7人に1人が移動に関わる障害を抱えていると

言われています。

移動障害があると、タイピングやスクロール、ゲームをする際にサポートが必要となる可能性があります。

こうした障害は、仕事や人間関係、恋愛、電子機器の扱いに影響を及ぼすことがあるでしょう。

MITメディアラボのスピンオフ企業、Augmental Techの共同創業者であるCorten Singer氏と

Tomas Vega氏が目指しているのは、障害がある人のコントロール能力を強化することです。

その一環として、同社は「MouthPad」と呼ばれる、新しい支援テクノロジーを開発しています。

MouthPadは、舌で電子機器を操作する装置です。歯科矯正で使用される「インビザライン」のような、

プラスチック製リテーナーに似た装置の中に、トラックパッド、圧力センサー、バッテリー、充電コイル、

Bluetoothチップが詰め込まれています。

これまでも視線入力装置、口で操作するジョイスティック、音声を文字に変換するアプリといった支援ツールは

ありましたが、Vega氏によれば、こうしたツールは古い技術を利用している上に、サイズも大きく、見た目も

目立ちすぎてしまいます。

「コンピューターは、私たちが創造し、学び、共有し、表現し、他者とつながることを可能にしてくれる。

コンピューターがすごいのは、知識や情報を提供してくれるからではない。多くの人にとって、操作が簡単だからだ」

とVega氏は言います。

「しかしMouthPadのアプローチは違う。ユーザーはMouthPadを口腔内に装着し、Bluetooth経由で電子機器を操作する。

装着中も話をしたり、口を閉じたりできる。口で操作するジョイスティックはかさばり、不快に感じることもあったが、

この点もクリアしている。」

Singer氏は、障害がある人はテクノロジーへのアクセスが限られているため、社会から阻害されやすい」と指摘しています。

しかしAugmentalが開発しているツールを使えば、誰もが技術を利用し、社会に参加できるようになる」とSinger氏は

希望を持っています。

「これまでの社会では、身体に障害があると社会制度と関わり、コミュニティの一員として地域に貢献することは

ほぼ不可能だった。アクセスの手段がないからだ」とSinger氏は言います。

「でも今は、誰かを社会から排除していい理由などない。誰もが公平なアクセスを実現する技術を利用できるからだ」

両氏によれば、MouthPadは既存の優れた支援技術を置き換えるものではなく、音声技術と併用することで最大の効果を

発揮するそうです。しかし、目立ちたくない場面では音声なしでも利用できます。

診療248日目、歯が元々白い理由

2023年5月27日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

ホワイトニングの需要が増してきましたので、本日は、「歯の本来の色って何色?」

をテーマにします!

まず、歯の色は歯の内部の構造に深く関係しています。

いま見えている歯の色と本来の色は違う?

ホワイトニング効果のある歯磨き粉を利用されている方は多いと思いますが、

歯磨き粉の説明書きなどに「歯本来の色に戻す」という一文があるのを見たことありませんか?

ホワイトニングに興味のある方は良く聞く言葉だと思います。

ではこの「本来の色」というものがどういったものかはご存知でしょうか?

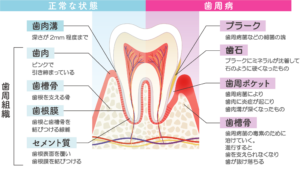

歯の構造について

歯の一番外側には〈エナメル質〉という灰白色で半透明の構造があります。

通常お口を開けたときに見える部分で、体の中でもっとも硬い組織です。

その内側に〈象牙質〉という黄色い色をした組織があり、この象牙質が歯の形を作ったり、

エナメル質を内側から支えています。 そしてこの象牙質の内側に〈歯髄〉、俗に言う神経があります。

歯髄では歯の栄養や水分を補給したり、痛みの感覚を司っています。

また歯の根の部分の周囲には〈セメント質〉という構造があり〈歯根膜〉を介して骨と歯をつなげています。

これらの構造の中で、本来の歯の色に関与するのは〈象牙質〉と〈エナメル質〉です。

黄色い象牙質を半透明のエナメル質が覆っているため、中の色が外側に透けて見えています。

つまり歯本来の色は象牙質の色と、それを覆うエナメル質によって決まってきます。

歯の場所によって色が気になる、といった経験はありませんか?

犬歯が特に色が濃い?根元のほうが気になる!

歯の色は中の「象牙質の色」が透けて見えているのですが、同じお口の中でも〈歯の種類〉によって

色が違ったり、同じ1本の中でも〈位置〉によって色が異なってくることが多いです。

■歯の種類による違い

歯の形に合わせて中の象牙質の厚みが変わります。歯が大きければ、象牙質の大きさも大きくなり、

その分色も濃く見えやすくなります。

■犬歯

犬歯はあごを横に動かす時のガイドになる歯のため、他の歯よりもかみ合わせの力がかかりやすい歯です。

噛む刺激などにより代謝が促され、加齢変化によるトーンダウンが起こりやすい歯になります。

■歯茎からの距離による違い

一番外側を覆っているエナメル質は歯の先よりも歯茎に近づくにつれて薄くなっています。

これはどの種類の歯でも一緒ですが、半透明のエナメル質が薄くなればなるほど中の色は

外側に見えやすくなり、歯茎付近の色が特に濃く感じやすくなります。

歯の色が人によって違う理由には、エナメル質の厚さが関係しています。

エナメル質の色は白色ではなく、もとは半透明色です。象牙質は黄色っぽい色をしており、

エナメル質と重なることで、白色に見えているのです。

しかし、エナメル質が薄い人は象牙質の色が透けやすいため、黄色っぽく見えてしまいます。

一方、エナメル質が厚い人は象牙質の色が反映しにくいため、白く見えます。

また日本人と欧米人を見比べると歯の白さの違いがよくわかります。

日本人は欧米人よりエナメル質が薄いため、歯の色は欧米人より黄色がかっています。

このように歯の色といっても全て同じわけではありません。

ご自身ではなかなか判断も難しいものですので、気になる場合はお気軽に当院へご相談くださいね!