診療274日目、アスリートと矯正の関係🤝

2023年6月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

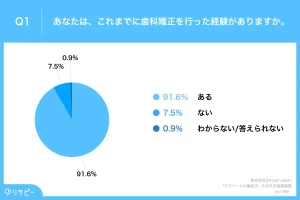

現役アスリートの91.6%が「歯科矯正」の経験あり!

歯科矯正後、96.2%が「パフォーマンス向上」を実感

~アスリートにとって、「歯並びがパフォーマンスに影響すること」は周知の事実だった!

「安定性が増した」など、嬉しい声多数~

「Smile More」というブランドミッションのもと、透明マウスピース矯正を展開する株式会社ゼニュム ジャパン

(代表取締役:伊藤 祐)は、現在競技スポーツを行っているアスリート106名に対し、「アスリートの歯並び」に

対する意識調査を実施した記事を見つけたので、シェアしますね☺️

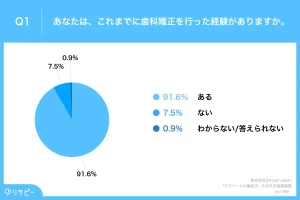

アスリートの91.6%が、これまでに「歯科矯正」の経験あり

「Q1.あなたは、これまでに歯科矯正を行った経験がありますか。」と質問したところ、

「ある」が91.6%、「ない」が7.5%という回答となりました。

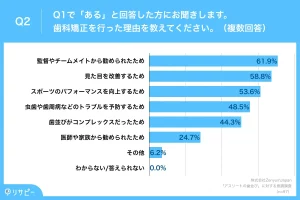

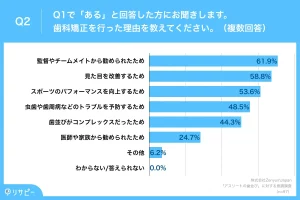

歯科矯正を行った理由、53.6%が「スポーツのパフォーマンスを向上するため」と回答

「Q2.Q1で「ある」と回答した方にお聞きします。歯科矯正を行った理由を教えてください。と質問したところ、

「監督やチームメイトから勧められたため」が61.9%、「見た目を改善するため」が58.8%、

「スポーツのパフォーマンスを向上するため」が53.6%という回答となりました。

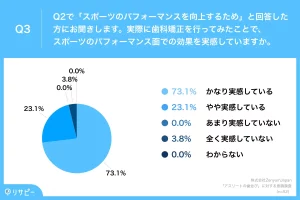

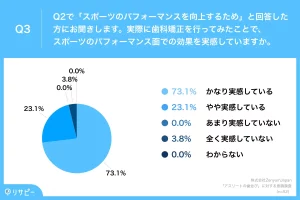

「スポーツのパフォーマンス向上」が目的で歯科矯正を行った人の96.2%が、パフォーマンス面での効果を「実感」

「Q3.Q2で「スポーツのパフォーマンスを向上するため」と回答した方にお聞きします。

実際に歯科矯正を行ってみたことで、スポーツのパフォーマンス面での効果を実感していますか。」と質問したところ、

「かなり実感している」が73.1%、「やや実感している」が23.1%という回答となりました。

スポーツのパフォーマンス面で実感している効果について、「スポーツの際にしっかりと力が入る」や「安定性が増した」などの声

「Q4.Q3で「かなり実感している」「やや実感している」と回答した方にお聞きします。

スポーツのパフォーマンス面でどんな効果を実感しているか、ご自由に教えてください(自由回答)」

と質問したところ、「スポーツの際にしっかりと力が入る」や「安定性が増した」など24の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

31歳:スポーツの際にしっかりと力が入る。

34歳:安定性が増した。

29歳:体脂肪が少なくなってきた。

31歳:球際の最後の一歩の速さと踏ん張りが向上したと感じる。フット―ワークの機敏さが多少、速くなった感じがする。

27歳:リラックスして取り組めることが増えたため。

39歳:スタミナ切れが起こりにくい。

診療273日目、プラークと歯石ができるまでの時間

2023年6月17日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

学校検診の結果をご自宅に持って帰ってくるお子さんが増えていますね。

そろそろ春の検診が終わったかな?と感じています。

「虫歯がある」だけが問題ではありません。

むしろ「歯茎の腫れがある」に要注意がついているお子さんの方が多いです。

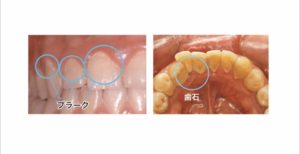

歯茎の腫れる原因には、

食後の食べかす(食さ)やプラークが挙げられます。

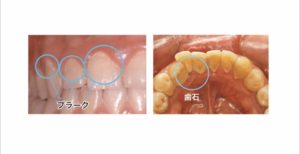

どうして歯石ができてしまうのか?

そもそも歯石とは、古くなったプラーク(歯垢)が、唾液中のカルシウムと結合し

石灰化することでできる沈着物です。

この古くなったプラークとは、主に磨き残しによって歯に長時間停滞したプラークのことです。

プラークは「バイオフィルム」と呼ばれる細菌の集合体であり、

身近なものでは浴槽に発生するぬめりもその一つです。

浴槽のぬめりは洗い落として水を除けば、乾燥して勝手に細菌が増殖することはありませんが、

常に数百種もの細菌が存在している湿潤したお口の中ではそうはいきません。

そのため、例え一度歯石を除去したとしても、細菌たちは隙を狙ってプラークを形成し、

時間と共に歯石となって歯に再付着してしまうのです。

歯石ができるまでの期間

歯石の始まりとなるのは、先ほどお話した通り細菌の塊であるプラークです。

そしてこのプラークは、磨き残した食べかすに細菌が付着、増殖することで、

食後から約8~24時間で形成されます。

こうしてできたプラークはおよそ2日ほどで石灰化が始まり、

そこから約15日の間に歯石になるとされています。

つまり、個人差はあるものの、早い場合は磨き残しから約2週間ほどで歯石ができてしまうのです。

意外と速いと感じましたか?ゆっくりと感じましたか?

日々の歯ブラシをしっかり行いましょうね!💫

診療272日目、公務も止まる歯痛

2023年6月16日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「スポーツと歯」をテーマにブログを続けていますが、

今日は一旦箸休めで時事ニュースを紗絵したいと思います。

ジョー・バイデン米大統領が6月12日(現地時間)、

歯の痛みによって予定されていた公開行事の一部を延期されました。

この日、バイデン大統領の主治医であるケビン・オコナー博士はホワイトハウスが

公開した書簡で「大統領は前日、右下の奥歯の痛みを患っていることが確認された」とし

「ウォルターリード陸軍病院の大統領医療スタッフがホワイトハウスでX線を含む検査を行い、

根管治療(神経の治療)が最も適していると判断した」と明らかにしました。

バイデン大統領は直ちに神経治療を受け、この日の午前に痛みを感じ、

この日のうち2回目の神経治療を受けるとオコナー主治医は説明しました。

オコナー主治医は「大統領の痛みは予見されたこと」とし、

「医療スタッフは今日ホワイトハウスで根管治療を終える」と述べました。

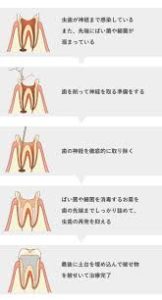

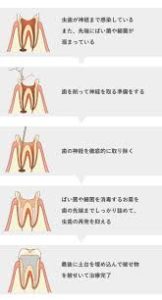

さて、バンデン大統領が痛みに苦しんで受けた根管治療ですが、

深い虫歯の侵食により歯神経が膿んでしまっている状態です。

激痛です⚡️

公務が止まるほど!?はい、それくらいの激痛です。

一睡も眠れない方もザラにいらっしゃいます。

あまりに痛みが強いと痛み止めは愚か、麻酔も聞きにくい状態になっています。

定期的な検診を受けているはずのバイデン大統領のことですから、

虫歯を放っておいたのではなく急性のお痛みに苦しんだのでしょう。

皆さんも定期的な検診を受け、このお痛みで苦しまないように

切に願うばかりです・・・。

診療271日目、タニマチの由来と歯の関係!?

2023年6月15日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

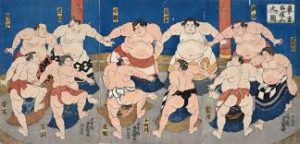

今日は相撲に関するこぼれ話です。

娯楽の少なかった昔は、多くの人が相撲に夢中になっていました。

その相撲と深い縁があるのが「タニマチ」。

「タニマチ」とは、ひいきの力士を無償で援助する「個人的スポンサー」のことです。

相撲の力士を後援している人やごひいき筋のことを指す隠語です。

実は歯医者と深い関係があります。

明治時代、相撲は大変な人気があり、たくさんの熱狂的なファンがいました。

そんな中に、相撲部屋の宿舎がたくさん集まる大阪の、とある地域で治療していたお医者さんがいました。

調べたところ、大阪市南区(現・中央区)の谷町筋に、「薄病院(すすきびょういん)」という外科の病院が

ありました。この医院の医師であった、薄 恕一(すすき じょいち)先生は、大変な相撲愛好家で、

相撲取りからは治療代をとらず、力士たちから大変慕われたといいます。

ここから相撲の支援者をタニマチというようになりました。薄医師は人情味あふれる人柄だったと伝わっており、

「貧乏人は無料、生活できる人は薬代1日4銭、金持ちは2倍でも3倍でも払ってくれ」(出典:古賀市役所ホームページ)と

いうような、まさに赤ひげ先生のような人だったといいます。

これぞまさに「個人的スポンサー」のはじまり。そして、この場所が現在の「大阪市中央区谷町」。

そう、この歯医者のあった地名こそが「タニマチ」という名前の語源なのです。

今では、力士だけではなく、他のスポーツ選手や芸能人にも「タニマチ」がいます。

ところで、タニマチの説明として「ごひいき筋」という説明をしましたが、「ひいき」の語源もご紹介しましょう。

「ひいき」は、漢字では「贔屓」と書き、気に入った人に特に目をかけ、世話をすること、

あるいは目をかけて世話をしてくれるパトロン、後援者のことをいいます。「貝」という字は財貨を意味しますが、

その貝が三つも合わさった文字である「贔」は、重い荷を背負うことを意味しています。「屓」は鼻息を荒くすること。

つまり「贔屓」は、重い荷を背負うために鼻息荒く力むことで、転じて、気に入った人のために力み、

世話をしたり引き立てたりするという意味になるのです。

「贔屓」の文字からは、特定の人を支援し続けるには、昔から大変なパワーが必要だったことが伝わってきます。

しかし支援者は、力士や役者の活躍に一喜一憂することで人生の彩りを深めたでしょうし、

タニマチやごひいき筋の支えがあったからこそ、力士や役者の技は磨かれていったといえるのではないでしょうか。

ぜひ「タニマチ」の由来をまわりの人にも教えてあげてください😉💫

診療270日目、「歯」の番付ナンバーワン力士のケア事情

2023年6月13日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

強い力士は歯とお口の健康チェックを欠かさない?

相撲部屋で直撃インタビュー

2019年のインタビュー記事を参考に力士さんのお口のケア状況をご紹介します!

スポーツの世界で成功するには歯の健康が大事だといわれています。

今回は土俵で歯を食いしばる力士たちに着目しました。

歯の健康を保つためにどんなことをしているのでしょうか?

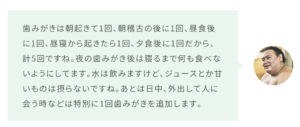

東京都中央区、荒汐部屋の力士たちに話を聞くと、

「半年に1度は歯石をとりに歯科医院へ行っている」などの答えが返ってきました。

押し相撲を得意とする荒篤山

中国・内モンゴル自治区出身の蒼国来

「世界最強の格闘技」とも言われる大相撲。

力士をはじめとしたアスリートたちだけでなく、私たちも日常生活や仕事において

高いパフォーマンスを発揮し、人生を健康に過ごすためには歯や口内環境のケアは欠かせない習慣ですね。

診療269日目、奥歯の3枚目を噛め

2023年6月12日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「スポーツと歯」をテーマにしようと決めてから、

第一弾としてダイビングを選びましたが次はどのスポーツにしようか迷っていました。

ネットフリックスの新作を見かけてこれだ!と決めました。

相撲です!見るからに歯の衝撃が大きいスポーツです🤼♂️

相撲の世界では「奥歯の三枚目で噛め」という伝承があるそうです。

残念ながら詳しいお話は見つけられませんでした😢

一般社会においても「重い物を持つときは食いしばっている」状態です。

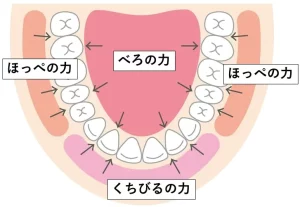

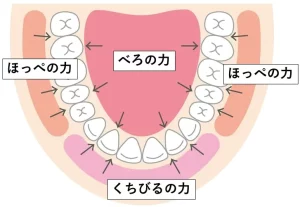

噛み合わせは上下の歯の接触によって生じてくるが、その接触によって生じてくる接触面積、

接触してから噛み締める力である咬合力、さらには接触したときの左右前後の噛み合わせにより

生じてくる重心位置などの要素があります。

まとめると・・・

- 上下の歯が噛み合う面

- 噛み合う力

- 噛み合ったと時に力のかかる場所

これまでの研究において、小学生では、例えば、懸垂腕屈伸のような筋力発現に奥歯の噛み締め力が

関与していることが示唆される一方で、遠投では関与性が低いことも示唆されており、

スポーツ種目によって噛み合わせの関与は変化すると考えられています。

また、人によってスポーツ時に噛み締める習慣を持つ人と持たない人、

その違いによっても発揮される能力に違いがあるとの指摘があります。

話は戻って、幕内力士の衝撃力を計測すると800~900キロになるそうです。

大型力士、怪力力士となると1000キロを超えるとも言われています⚡️

立ち会いは二人がぶつかり合うので単純に足すと2トンもの衝撃力ということになります。

大関栃東が差し歯で処置したり、玉海力がマウスピースを装着して土俵に上がったりなど、

力士も歯に関する悩みは少なくないそうです。

では、次回、力士さんのお口のケアをご紹介しますね!

診療268日目、スポーツ用のマウスピース

2023年6月10日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

スポーツをする時に、マウスピースを使うことがあるのをご存知でしょうか?

読売ジャイアンツにいた王貞治さんは、現役選手だった頃、

バットを振るたびに歯を食いしばっていたため、歯がすり減りボロボロになったといいます。

そのため最近の野球選手には、マウスピースをつけて

歯を守るようにしている選手もいるようです。

ラグビーやサッカーで、体がぶつかったり、ボールがぶつかったりなど顔へ衝撃をうけたとき、

マウスピースは、歯や口の中、あご、さらに脳を守る役割をもっています。

また、マウスピースをかみしめると首のまわりの筋肉が強くなります。

そのためサッカーのヘディングのように首や頭に衝撃を受けるときは、

その衝撃を減らす効果も期待されています。

実は、かむ力は運動能力にも影響しています。

かみ合わせと運動能力に関係があるかどうかの研究も進んでいます。

例えば、かみ合わせが悪いスポーツ選手を、

体のバランスを計る装置でどれくらい体がふらつくか計ります。

その後、マウスピースをはめて、かみ合わせを良くしてから同じようにバランスを計ると、

体のふらつく範囲が小さくなりました。

これは、かみ合わせが良くなることで首の位置が安定するからです。

また、歯が抜けた人は、抜ける前とくらべて筋力が下がったという報告もあります。

しっかりかむことができないと、力は出せないということです。

このように、かみ合わせが、スポーツ選手のバランスや筋力に

大きく関わっているといわれています。

マウスピースは、歯科医院で歯の形をとるだけで簡単に作れます。

学校やスポーツ種目によっては、「マウスピースを作りなさい」とご指導があることもあります。

スポーツをされている方、よかったらお気軽にご相談くださいね!

診療267日目、転んで抜けた歯洗っちゃだめ⚠️

2023年6月9日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日は、野球部マネージャー経験のある衛生士と話していて、

「牛乳って大切!」と感銘を受けたので、そのお話にしました。

転んで抜けた歯洗っちゃだめ!

牛乳に浸して歯医者へ持っていきましょう!

今回は特定のスポーツではなく、外傷などによって歯が抜けた場合の

対処法をお伝えしたいと思います。

口腔領域において外傷は転倒や顔面強打が多いです。

外傷によって顎の骨折、歯が抜けること、歯が揺れること、歯が折れることなどが結果として生じます。

それぞれ対処法が異なりますが、頭を打ったり、意識が一瞬なくなったときはまず総合病院を受診して

ください。その後、歯科医院や総合病院の歯科口腔外科を受診すると良いと思います。

今回は外傷によって歯が抜けたあとご自身でできる望ましい対応についてご紹介します。

歯牙脱落の場合、年齢や状況にもよりますが、若い人ならば抜けた歯を再度抜けた穴に

挿入して固定するのが一般的です。それを再植といいます。

しかし、再植は必ず成功するわけではなく、さまざまな条件に影響されます。

歯が外傷で抜けてしまったらまずどうする?

外で突然転倒し、歯が抜けてしまったら、汚れている歯を洗いたくなると思います。

しかしながら、綺麗に拭いて包んで歯科医院にもって行った場合、再植しても予後不良になることが多いのです。

では、どうしたらいいのでしょう?

まず、歯の根っこには歯根膜というクッションのようなものがあります。

再植が成功するかどうかはこのクッションにかかっているといっても過言ではありません。

歯を洗ったり、拭いたりしてしまうと、このクッションを剥がしてしまうことになり兼ねません。

また、乾燥させたり、ティッシュで包んだりすることも、歯根膜(クッション)をだめにしてしまう原因になります。

したがって、上記の行為を行なってしまうと、かえって状況を悪くしてしまいます。

そのためにも、歯が抜けてしまったら、歯根を下手に触らず、歯を乾燥させずに、

なるべく早く歯科医院に持ってきていただくことが重要になります。

.

それに加えて、牛乳につけていただくと尚良いです。

本当は脱落歯の保存にはちゃんとした保存液があります。

学校の保健室にそういった保存液が置いてある事もありますので、学校で受傷した際は保健室の先生に聞いてみてください。

しかし、一般家庭でとっさにこの保存液を探し出すのは難しいです。

そこで、組織液と似た浸透圧、かつ手に入りやすいのが牛乳です。浸透圧とは簡単に言いますと、濃さです。

組織液の濃さと似ている濃さの液体のほうが保存に適しているとイメージしていただければ良いと思います。

一般家庭でも手に入りやすいため、外傷で歯が脱落したら牛乳に漬けて歯科医院に行きましょうと啓蒙しているわけです。

抜けた歯は牛乳に入れ、早めに歯科医院へ受診してください。

牛乳がない場合の対処法

保存液もなければ、牛乳もない。そんなときもきっとあるかと思います。そんなときは唾液です。

脱落した歯を口に含んで(詳しくは歯と唇の間のところです。口腔前庭ともいいます。)

歯科医院に来ていただくとよいです。ただし、間違えて飲み込んでしまう可能性もありますので、

小さい子には使えません。あくまでもなにもないときの応急処置になりますので、あまりおすすめできる方法ではありません。

再植の成功を高めるために・・・

再植の成功を高めるためには2つのポイントがあります。

一つ目は先ほど述べた歯根膜(クッション)の保存状態です。

二つ目は時間です。

なるべく歯根膜が乾燥する前に再植したほうが成功率は上がります。

目安としては6時間以内がよいとする論文があります。

まとめ

長くなってしまいましたが、まとめると、歯が脱落したとき、保存液→牛乳→唾液の優先順位で対応してください。

ほとんどの方は「とりあえず牛乳!」と考えていただければよいと思います。

くれぐれも脱落した歯をしっかり拭いて、ティッシュに包むなどはしないようお願い致します。

診療256日目、ダイバーズマウスシンドローム

2023年6月8日

ダイビングで歯が危ない?

ダイバーズマウスシンドロームについて

皆さんは各スポーツやアクティビティに特有の病気や症状があることをご存じですか?

ボクシングのパンチドランカーやテニスのテニス肘、自転車やマラソンなど

長距離競技におけるハンガーノックなど。

そのスポーツをやっていれば知っているだろうとは思いますが、特に関心がなければ何それ?

となるものがありますよね。

ダイビングにもその特有のものがあります。

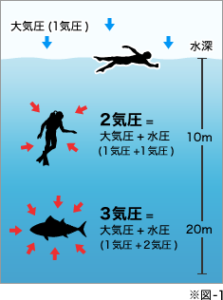

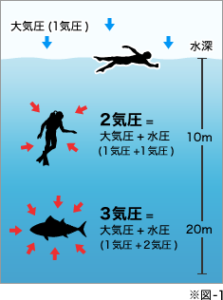

「肺の過膨張障害」や「減圧症」です。

気体の膨張、過飽和によって引き起こされるもので、現役ダイバーはさておきこれからダイビングを

しようとしている方も聞いたことあるかと思います。

.

それではここで質問です。

みなさんは「ダイバーズマウスシンドローム」をご存じですか?

この症状で、歯が危ないのです…。

今回はそんな意識していない方も多いこのダイバーズマウスシンドロームについて触れていきます。

.

ダイバーズマウスシンドロームとは?

「ダイバーズマウスシンドローム」とはダイビングが原因となって発症、

または悪化する顎口腔周囲の疾患の総称です。

スクイズやリバースブロックで起こる歯の痛みです。

これはダイビング中の水圧の変化に応じて、歯と詰め物の隙間の空気が収縮・

膨張をして痛みや不快感の原因となります。

また詰め物(充填物)が取れてしまったり、破損することもあります。

それでは他の症状についてはどうでしょうか?

顎口腔周囲の疾患の「総称」と言うからには複数の症状があります。

水圧の変化・マウスピース・乾燥空気の3項目に分けて説明していきます。

1.水圧の変化

水圧の変化によって起こる症状は先ほど記述した通りです。

症状

- スクイズ・リバースブロック

- 詰め物(充填物)の破損

対策

症状が出る場合は歯科医に再度受診することをお勧めします。

リバースブロックの際に注意しないといけないのは残圧です。

残圧がなくリバースブロックへの対応が出来ない場合、否応なしに浮上しないといけません。

普段からエアマネジメントをしっかり行いましょう。

2.マウスピース

マウスピースの噛みすぎによって起こる症状も多いです。

噛みすぎの原因は緊張やストレスであったり不安感から来るものであったりとダイバーによって様々です。

意外と咥え方を知らないと言う方もおられるみたいです。

「あ」の口で開いてマウスピースを口の中へ

「い」の口で軽く噛みます

「う」で口をすぼめます→完成です⭐️

症状

- 顎関節症

- 歯周病の悪化

- 詰め物・入れ歯の欠損

- 酸欠の誘発 などがあります。

マウスピースを持続的に強く噛みしめることによって顎周りの骨(関節)や

筋肉に負荷が掛かり顎関節症の発症、悪化に至ります。

同様に歯および歯茎にダメージが加わり歯周病を悪化・詰め物や入ればを欠損させる原因になります。

対策

- マウスピースのプラットフォーム(歯で噛む場所)の大きいものを使用する。

- カスタムメイドのマウスピースを使用する。

といった対策を講じることが出来ます。

3.乾燥空気

ダイビングで使用するシリンダー内の湿度は3%程度であり非常に乾燥しています。

この乾燥した空気を吸うことによって起こる症状です。

症状

ドライマウスとは唾液の分泌量が少なくなり口の中が乾いた状態になることです。

- 口が乾く

- 舌が荒れる

- 唾液が出ない

- 味覚が弱くなる

ダイビングをしている方が必ずなるわけではないですが、乾燥した空気を吸うと言う環境的に

なり易いものではあると言えます。

また元々ドライマウスの症状がある方は症状が悪化する可能性もあります。

悪心・悪感は口の中が乾燥することにより不快感をはらんだり、吐き気を感じたりする症状のことです。

ダイビング中に唾を飲もうとして「うぇっ」となった方もおられるのではないでしょうか?

ダイビング中の吐き気や嘔吐はパニックになる可能性も有り、2次トラブルを誘発します。

対策

- 潜降前に水分補給をする

- 飴を舐めながら潜る

- 空気の吸い方を変える

- バイオフィルターを装着する

潜降前の水分補給はドライマウスへの対策だけでなく、熱中症やダイビング中のこむら返りの抑止にも効果的です。

注意として潜る直前に飲んでも身体には吸収されないので出来るだけ潜降30分前ぐらいから意識して取るようにしましょう。

直前の水分補給は口の中を潤す分には効果があります。

飴を舐めることによって唾液の分泌を促進して口内の乾きを抑えます。

しかし誤飲により喉を詰まらせる可能性もあるのであまりオススメはしません。

マウスピースを噛みながら飴を舐められない人もいます。

効果としては十分ありますが、体内の乾燥を防げている訳ではないです。

意識してエアの吸い方を変えるのも効果があります。

舌を上あごにくっつけてエアをゆっくり吸うようにします。

これにより乾燥した空気が直接のどに当たらないので、喉の乾燥による悪心を防ぐことが出来ます。

診療255日目、ダイバーさん必読希望

2023年6月6日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日からスポーツと歯をテーマにしてみますね💃✨

昨日の水族館の魚たちの歯科検診から触発されました。

最近の受付は、来院される患者様の運動会の話を聞くことが楽しみの一つです。

水中という特殊な環境で楽しむスクーバ・ダイビング。

特殊ということは他のスポーツとはまったく違った、からだへの影響を受けていることにもなります。

そこでダイバーが感じる素朴な体の悩みや疑問について、真剣に考え解決していこうと思います。

(以下『DIVING WORLD』高松院長執筆記事より)

水中で歯が痛い。歯のスクイズって?

「ダイビングで海に潜るとなんだか歯がシクシク痛む。

講習の時に歯のスクイズって聞いたけど、それかな」。

こんな悩みを持つダイバーは結構いらっしゃいます。鼻腔のスクイズや、

ウェットスーツのスクイズなどは一般的ですが、この歯のスクイズ、本当に起こるのでしょうか?

そしてこんな悩みを解消する方法はあるのでしょうか?

スクイズとは、”体内の空隙などが水圧によって押しつぶされたり引っ張られたりする現象”

(wikipediaより)のことを言います。

デンタルスクイズは詰め物(修復物)はかぶせた物(補強物)と歯との間にわずかな空間(死腔)が

ある場合に起こる可能生があります。一般的には虫歯ができると神経をそのまま保存できる場合は、

患部を削り取り、その部分に詰め物をしたり、患部が大きい時はかぶせたりします。

また神経が保存できなかったりすでに神経を取ってしまっている歯の治療する場合は根の内側に

根充材とよばれる詰め物をします。このような時になんらかの原因で歯のなかに死腔、すなわち

不完全な密閉空間ができてしまうと、潜水による圧の変動に死腔内の気泡も圧を平衡に保とうとして、

ない歯では「歯が浮いた」状態になる可能生がでてきます。

あごが疲れる。なんとかなる?

意外に多いのがこの悩み。

「レギュレータを噛む力を込めすぎているのか、いつも人より顎が疲れるんです。

水中でもくわえているのがつらいくらいで、なんとかしたいのですが…」。

物をくわえっぱなしで長時間維持するという行動は日常において、めったにないことです。

そんな状況を作りだすダイビングには当然の悩みかもしれない。こんな人を救う方法はあるのでしょうか?

実はダイビングをした後に「口が開きづらい、あごがガクガクする」を訴えるダイバーの方が多くいらっしゃいます。

これはダイビングによる「一過性の顎関節症」と考えられます。「

顎関節症」とはもともと、あごの関節が変形している場合や噛み合わせや姿勢が悪い、

ストレスなどがきっかけとなって「口が開きづらい、開けると痛、ポキポキ音がする」など症状が出現し、

それにともなって頭痛や肩こりなども現われます。

ではどうして、ダイビングのあとにこのような症状がでるのかというと、水中という、温度の低いところで、

口を開けたり閉めたりするのに使う筋肉である「咀嚼筋」が冷やされ、水中でのストレスに加えてマウスピースが

柔らかいため、位置が不安定な状態で顎がおかれるために起こると思われます。

しかし多くの場合は筋肉を暖めてマッサージすれば1、2日で症状は消退するので問題はありませんが、

もともと顎関節症の症状がある人がダイビングする場合や、ダイビングの後、何日経過しても、

症状が消退しない時は注意が必要です。歯科医院で顎関節症の専門治療を受けることを勧めますし、

レギュレーターのマウスピースを顎が安定するように改良することも必要です。

口が開きづらい時のダイビングを避けた方がよいでしょう。