診療167日目、ハビットプロの勉強会✍️

2023年1月26日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

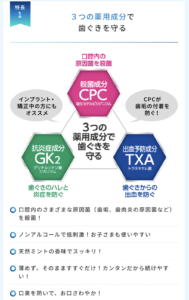

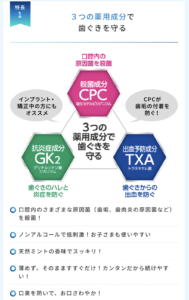

アース製薬さんを招いて洗口剤「ハビットプロ」についてご教示いただきました!

なんとお弁当付きのお勉強会です!メモをとりながらスライドを凝視しています✨

遊んでいるわけではありませんよ😂右手前の方が営業さんです。

アース製薬のアースが地球のearthと初めて知りました👀✨

.

説明パンフレットと、試供品でいただいた80mlのハビットプロです。

希釈(薄める)手間もなく、辛すぎず続けやすい味です!

どうしても歯磨きできない時は、ハビットプロだけでも

お口を綺麗に保てます✨ご自宅で、職場で、旅先で、どんなところでも使えます😊

近日中に院内で販売始めます!

診療166日目、虫歯のしくみ

2023年1月24日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

今週は歯科の永遠の宿敵「虫歯」について掘り下げていきます😈⚡️

先日のブログで「大人の方の3人に2人のお口の中に治していない虫歯がある」という

真実に震えた受付による思いつきです!

(そんな受付も2人に入っている悲しい現実を最近知りました😇すぐに治して頂きます)

.

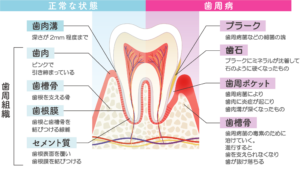

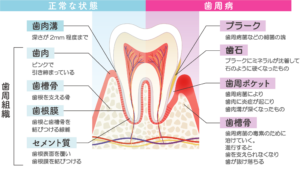

虫歯のしくみ

歯に付着した細菌が産生する「酸」により、歯の表面が溶ける「脱灰」がおこります。

通常は唾液の働きにより歯の表面は「再石灰化」され元の状態に戻りますが、

このバランスが崩れ、再石灰化が間に合わず脱灰が進んでしまう疾患が虫歯の状態です。

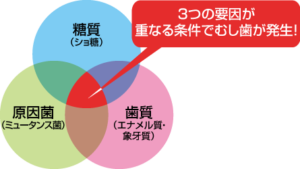

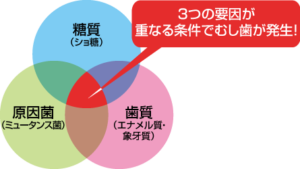

お口の中の原因菌(ミュータンス菌)が糖質(ショ糖)を取り込み、歯垢(プラーク)を形成します。

歯垢(プラーク)の中で原因菌(ミュータンス菌)がさらに増殖し、糖質(ショ糖)から酸をつくります。

大事なことなので、もう一度書きますね。

酸によって歯質(エナメル質・象牙質)からカルシウムやリンが溶け出します

(この状態を脱灰と言います)。

むし歯(虫歯)が進行すると歯に穴があいた状態になり、もう元には戻りません😢

.

虫歯の原因は諸説ありますが、主に以下の4つの条件がすべて揃った時に発生するといわれています。

- 歯と宿主(質)

- 微生物(細菌)

- 基質(ばい菌のエサとなる糖分)

- 時間(酸に曝されている時間)

これは、「Newbrum(ニューブラン)の4つの輪」と呼ばれるもので、

カリフォルニア大学サンフランシスコ校歯学部口腔生物学者のアーネスト・ニューブラン教授が

1970年初頭に提唱した虫歯発生の理論です。

※1960年代に提唱された「Keyes(カイス)の輪」という3つの要因(歯質・食物・菌)が重なることで

虫歯が発生するという理論に加え、「時間」の因子が追加された考え方が、「Newbrum(ニューブラン)の4つの輪」です。

いかがでしたでしょうか?

虫歯は歯が酸で溶けた状態のことです💡覚えておきましょう✍️

明日は原因菌のひとつ、ミュータンス菌についてです!

診療165日目、紹介状について

2023年1月23日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

昨晩、Google口コミに星ひとつだけ付けた方がいらっしゃいまして、

何がいけなかったんだろうと夜更かししてしまった受付です😢

.

紹介状をご存知でしょうか?

もちろん、当院からも紹介状を出すこともありますし、

他院様から受け取ることもございます。

病院に診察に行った際、「紹介状をお持ちですか?」と

尋ねられた経験のある方もいるのではないでしょうか。

実はこの書類、効率的に自分に合った治療を受ける上で大きな役割を担っているんです。

紹介状とは一体どんなものなのか?

その有無によってどんな違いがあるのか?

受診前にこれだけは押さえておきたいポイントを紹介します。

.

正式には「診療情報提供書」といい、かかりつけ医が紹介先の診療科や医療機関宛てに

患者の情報を伝えるものです。例えば、かかりつけのクリニックで脳梗塞の疑いがあると診断、

詳細な検査や高度医療が必要と判断された場合、専門の神経内科や病院へ紹介されますが、

このときに必要なのが紹介状です。

紹介状は単なる形式上のものではなく、患者の病状や既往歴、検査結果などが記載されており、

かかりつけ医と他の医療機関が連携を図る上で活用されます。

.

紹介状の主な内容

- 氏名、生年月日、性別、住所など 患者の基本情報

- 紹介の目的(検査や入院、手術など)

- 主な症状や疑われる病名

- 病状や治療経過

- 投薬内容

- アレルギー歴や患者の背景

医師は医療上に必要だと「医師自身が判断した場合に」

「書くことができる」ものです。

はい、大切なことですので、長文を大文字にしました👀

.

紹介状があると、受診がスムーズになります。

病状や治療経過といった医療情報が引き継がれるわけですから、

その分紹介先での問診や初診にかかる時間が短縮できます。

また、検査の重複やそのためにかかる余分な検査費用などが防げるというメリットも。

何より、かかりつけ医に専門的診療の必要性を選別してもらうことで、

自分の症状に適した検査や治療を受けることができるので、

長い目で見て自身や大切な家族の健康な暮らしにつながります。

診療165日目、エナメル質は鉄より硬い⚡️

2023年1月21日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

今日は歯の硬さについてです🦷✨

人間の身体の中では、エナメル質が最も硬い組織と言われています。

物には、硬さをはかる単位として、硬さを10段階で表した「モース硬度」と言う単位があり、

10(硬い)→1(柔らかい)数字が大きくなるにつれ、硬いということになります。

.

人間の歯をモース硬度で表すと、「7」で、鉄(モース硬度4)よりも硬いと言うことになります。

歯は、エナメル質・象牙質・歯髄で出来ていますが、一番硬いモース硬度7の部分は「エナメル質」です。

ちなみに「象牙質」はモース硬度5~6です。とても硬いエナメル質と象牙質で歯髄を守っています。

.

.

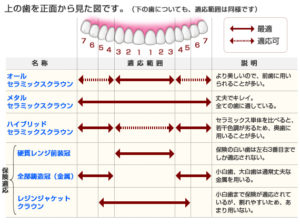

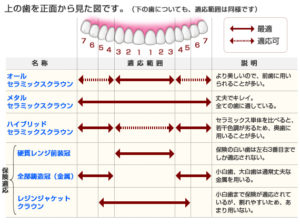

162日目のブログに書いたおさらいです✍️(おさらいとか、いかがでしょうか)

去年のニュースですが、2022年4月より

奥歯から2番目の6番が保険診療で白い被せ物の対応が可能になりました。

⚠️ただし、1番奥の7番が全て生え揃っていることが条件です。

7番が生えていないと6番の負担が大きくなってしまい、

白い被せ物の硬さでは耐えられないからという理由からです⚡️

当院では同じ理由から奥歯が生え揃っていても噛み込みが強い方には

お勧めしておりません。割ってしまうかも、という承知の下、制作する場合はあります。

.

歯の硬さを説明した後に、被せ物の硬さのご紹介です💡

見た目と硬さと、金額の3点で選んでいただくことが多いです。

金額は、ホームページ内の価格表をご覧ください🙇

.

向き不向きのわかりやすい資料を見つけたので添付しておきますね!✨

ご参考ください!✨

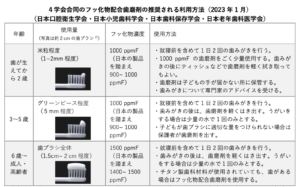

診療164日目、最新•フッ素入り歯磨き粉の使い方2023

2023年1月20日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

今日は、フッ素入り歯磨き粉についてです!

ご自宅での歯磨きの時に、

ぜひ参考にしてください😊✨

.

お子さんの虫歯は年々減少しているそうですが、

実は大人は3人にひとり治していない虫歯がお口の中にあるそうです😈

フッ素入り歯磨き粉の活用は、なんと75年以上の歴史があるそうです。

その中で安全性や有効性を繰り返し確認しています💡

.

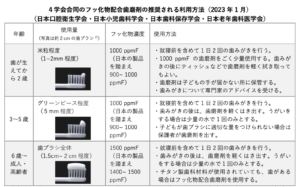

本日は、一般社団法人 日本口腔衛生学会、公益社団法人 日本小児歯科学会、

特定非営利活動法人 日本歯科保存学会、一般社団法人 日本老年歯科医学会の

4学会から合同発表された最新情報のご紹介です!✨

院内でも驚きのアップデートでした😲⚡️

.

(歯磨剤とは歯磨き粉のことです)

.

歯磨きの注意点⚠️

*乳歯が生え始めたら、ガーゼやコットンを使っておロのケアの練習を始めましょう✨

歯ブラシに慣れてきたら、歯ブラシを用いた保護者による歯みがき練習をお勧めします!

*子どもが誤って歯磨剤のチューブごと食べるなど大量に飲み込まないように注意しましょう⚠️

*根元の虫歯予防が必要な大人の方には5000ppmF の歯磨剤のう蝕抑制効果が認められています。

ただし現在日本では市販されていないため認可されることが望まれます😢

*要介護者で嚥下障害を認める場合、ブラッシング時に唾液や歯磨剤を誤嚥する可能性もあります。

ガーゼ等による吸水や吸引器を併用するのもよいでしょう。

また、歯磨き粉のために食渣等の視認性が低下するような場合は、一度拭ってからブラッシングを行うと

より歯磨きしやすいです。またブラッシングの回数も状況に応じて考慮しましょう!

*水道水フロリデーションなどの全身応用が利用できない日本では、

歯磨剤に加えフッ化物洗口や塗布の組合せも重要です🔥

診療163日目、唾液検査を体験しました!

2023年1月19日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

arkray(アークレイ)さんの営業の方を招いて、

院内にて唾液検査器のデモンストレーションを開いて頂きました。

全国民に毎年の歯科健診を受けてもらう「国民皆歯科健診」の導入に向けての、

先だった勉強会、といった意味合いと導入する検査機の検討の為です。

今日はその様子を認めようと思います😊✨

.

歯を知る、SillHA(シルハ)という名前の唾液検査装置をご持参頂きました!

3mlの生成水を口に含み唾液を採取して、

検査機に入れて5分で6項目の検査ができました🔍✨

ありがとうございました😊

診療162日目、保険診療の定義とは?

2023年1月17日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

今日は、趣向を変えて、保険のお話です。

つまり、お金のお話です💰「歯医者は高い」よく、聞きます…😅

「この治療にどのくらいかかるの?」と、治療計画を伝える際は、

期間と費用のお話はセットになりつつあります。

.

当院では、保険治療と自費治療の両面で治療を行っております👩⚕️✨

治療に入る前に内容として選べる場合は必ずご説明しております。

保険治療は、国が決めた保険ルールに則っておりますので、

北海道から沖縄まで共通しています。東京だから高いはあり得ません🚨

国民健康保険や健康保険に入っている人が医療機関で受ける

「公的医療制度の対象となる診療」のことをいいます。

そして、大前提として保険治療の目的は《必要最低限の医療を提供すること》です。

保険ルールは主に年に2回、大きな変更は2年に一度くらいの頻度で改変されています。

コロナ禍や金属高騰の影響で若干変更の頻度は上がっておりますので💧

随時、適宜、という表現が正しいかもしれませんね。

と、国という大きなルールに則っておりますので、

保険治療に関しては当院の一存ではありません。

変更の連絡が届き、その都度、学んで、従っているという状態ですね。

.

一方、自由診療は、公的医療保険の対象とならない診療のことをいいます。自由診療を選ぶことで、

自分の体質や病気に最適な治療を受けるための選択肢が広がるというメリットがあります。

デンタルエステ『エレクトロポレーション』も自由診療の領域です💆

.

.

保険診療と自費治療との比較をして頂き場面としては、

「被せ物」「入れ歯」の製作の時が多いかなと肌感覚があります。

去年のニュースですが、2022年4月より

奥歯から2番目の6番が保険診療で白い被せ物の対応が可能になりました。

⚠️ただし、1番奥の7番が全て生え揃っていることが条件です。

7番が生えていないと6番の負担が大きくなってしまい、

白い被せ物の硬さでは耐えられないからという理由からです。

当院では同じ理由から奥歯が生え揃っていても噛み込みが強い方には

お勧めしておりません。割ってしまうかも、という承知の下、制作する場合はあります。

診療161日目、フロスはどの指に巻いていますか

2023年1月16日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

12月に歯ブラシの毛先をフラット毛へ変えてから歯茎の調子がイマイチな受付です😭

少し時間ができたタイミングで当院の衛生士さんに相談し、歯茎と歯の状態を確認して

もらいました。すると・・・

原因は歯ブラシではありませんでした⚡️

サイズの合わない歯間ブラシで歯茎を傷つけていました⚡️

「受付さんの歯並びと歯の間を見ると、フロスがいいですよ」とのアドバイスを受け、

実はフロスはたまにしか使っていないことを白状しました😓

「面倒なのはわかりますが、一日一回は通したほうがいいですよ」と耳に痛いお言葉。

(そうです、受付も患者さまと同じく面倒臭いと感じていますよ!!!)

.

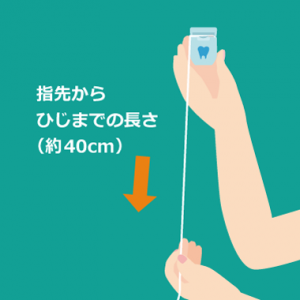

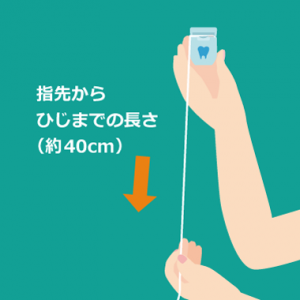

「何指にフロスを巻いていますか?」と聞かれ、

「人差し指です!」と元気よく答えましたが、なんと・・・

「正しくは中指に巻いてください。使い方をお伝えしますね」

「フロスを中指に巻いて、親指と人差し指でフロスを持ちます。

糸はピンと張って一歯分くらいを意識してください。

あまり長いと遊びやたわみができて使いづらいですよ」

目から鱗でした。。。確かに習ったことは一度もありませんでしたので、我流で使っていました。

.

.

前置きが長くなりましたが、

そうです!本日は「フロスの正しい使い方」をご紹介します👏

40cm、感覚としては気持ち長めに出すことをお勧めします。

短くしてしまうとやはり足りなくなって、もう一度短く出して・・・と、

合計すると40cmより長くなったりします💦

商品によっては、一回分をアテンドしてくれるものもあります💡

感覚を掴むまではそういった商品を使ってもいいでしょう😊

特に奥歯の間を通すのが難しいですよね。

「奥歯はまず糸をピンと張った状態で、遊びを作りません。

(指と指がくっついていてOKです)

その状態で綺麗にしたい場所まで持っていき、歯間に指が当たったところで

歯のサイズ分、糸を出して歯茎に向かって落としてみてください」

言葉にするとお伝えできているか不安ですので、

ご不明点はぜひ院内で直接、衛生士と練習して煮てください😊

最後に、歯の間をどのくらい綺麗にできるか、ご覧ください👀✨

歯ブラシだけではお掃除が足りないことがわかりますね!

診療160日目、歯周病にかかりやすい方の特徴<後編>

2023年1月14日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科歯科です。

.

昨日の続きです!歯周病にかかりやすい方、6選を解説していきます。

後半戦です⚡️

.

4.疲労やストレスが溜まっている方💔

・疲労やストレスが溜まっていると、身体の免疫力が低下します。

そうなると風邪を引くなど体調を崩しやすく、これは免疫力低下によって

細菌に感染しやすいのが理由です。歯周病も細菌の感染によって起こる病気ですから、

免疫力が低下することで感染しやすくなります。

.

.

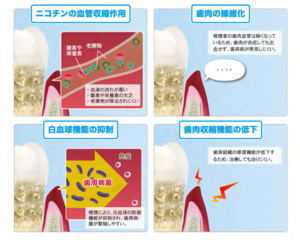

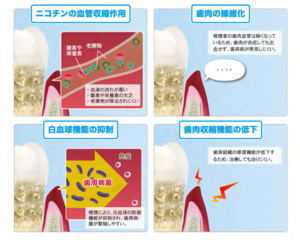

5.喫煙をされる方🚬

・タバコを吸うとニコチンによって免疫機能が狂わされるため、

細菌に感染しやすくなります。そして、喫煙によって歯にタールがこびりつくことで

プラークが付着しやすくなります。さらに歯周病が発症しても歯肉の腫れが抑えられるため、

歯周病の発症に気づかず重症化しやすいのです。

.

.

6.家族が歯周病を患っている方🧟

・歯周病の原因菌は、唾液を介すことで人から人へと移動します。

.

(歯周病菌の主な移動経路)

・ペットボトルやコップの回し飲み

・お箸など食器の共用

・歯ブラシ同士の接触

.

・唾液を介す行為としては、たとえばこれらのことが挙げられますが、

いずれも家族間で行うことの多い行為です。つまり、家族内に歯周病を患っている人は、

自分に歯周病の原因菌が移る可能性が高いということになります。

.

●歯周病を予防するには

歯周病を予防するには、3つを全て実践するのが効果的です。

全て実践できれば歯周病が予防しやすくなるのはもちろん、発症時も重症化を防ぎやすくなります。

.

A.歯磨きの精度を上げる🪥

・デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯磨きの精度を高めましょう。

ブラッシングだけの歯磨きではプラークの除去率はおよそ6割といわれていますが、

デンタルフロスや歯間ブラシを使うことでこれをおよそ8割まで高めることができます。

.

B.生活習慣を改善する🏃

・適度に水分補給をする

・疲労やストレスを解消する

・タバコを吸わない

.

これらを実践すれば歯周病にかかるリスクを大幅に下げることができますし、

加えて、糖の摂取を控えるなどの食生活の改善も有効です。

.

C.定期検診を受ける🏥

・定期検診を受けることで、ブラッシング指導や歯のクリーニングなどの予防治療を

受けることができますし、定期的に検診を受けていれば歯周病が発症した場合も早期発見が可能です。

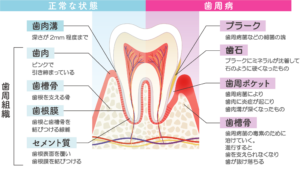

診療159日目、歯周病にかかりやすい方の特徴<前編>

2023年1月13日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科歯科です。

.

昨日の続きです😊✨!

歯周病にかかりやすい方、6選を解説していきます!

今回は3選ずつ前編/後編に分けます。

それでは、前編です✋

.

1.噛み合わせが悪い方👄

・嚙み合わせが悪い人は、さまざまな理由で歯周病にかかりやすいです。

歯並びが悪いと、歯並びが悪いことで歯磨きがしづらく、磨き残しが多くなります。

また口呼吸になりやすく、乾燥した空気を口の中に取り込むことで、

唾液が蒸発して細菌が流れにくくなります。

2.マウスピース装着している方

・例えば、ホームホワイトニングでは、1日2時間ほどマウスピースを

装着してホワイトニングを行います。

歯列矯正の場合は24時間の方もいらっしゃいます。歯肉に負担がかかると、

嚙み合わせた時に過剰な力がかかり、歯肉に炎症を引き起こします。

3.水分をあまり補給しない方🍵

・水分補給を怠ると、身体の水分が不足して唾液の分泌が抑制されます。

すると、唾液による自浄作用が不充分になり、口の中で細菌が停滞することになります。

唾液の少ない乾燥した口の中は歯周病の原因菌にとって絶好の環境です。

.

.

.

●歯周病を予防するには

歯周病を予防するには、3つを全て実践するのが効果的です。

全て実践できれば歯周病が予防しやすくなるのはもちろん、

発症時も重症化を防ぎやすくなります。

.

A.歯磨きの精度を上げる🪥

・デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯磨きの精度を高めましょう。

ブラッシングだけの歯磨きではプラークの除去率はおよそ6割といわれていますが、

デンタルフロスや歯間ブラシを使うことでこれをおよそ8割まで高めることができます。

.

.

B.生活習慣を改善する🏃

・適度に水分補給をする

・疲労やストレスを解消する

・タバコを吸わない

.

・これらを実践すれば歯周病にかかるリスクを大幅に下げることができますし、

加えて、糖の摂取を控えるなどの食生活の改善も有効です。

.

.

C.定期検診を受ける🏥

・定期検診を受けることで、ブラッシング指導や歯のクリーニングなどの予防治療を

受けることができますし、定期的に検診を受けていれば歯周病が発症した場合も早期発見が可能です。