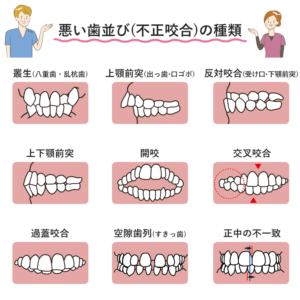

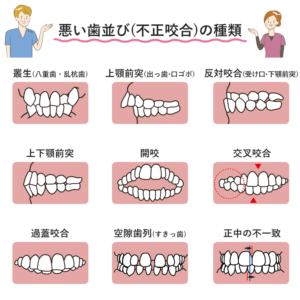

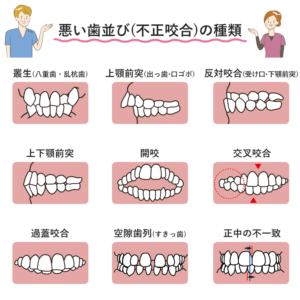

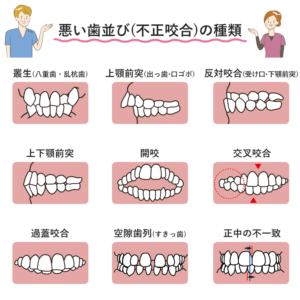

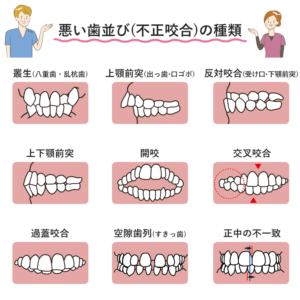

診療227日目、歯並びの名前《開咬》

2023年4月24日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

本日も歯並びの名前とその特徴を紹介していきます🙋♀️

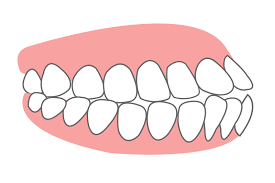

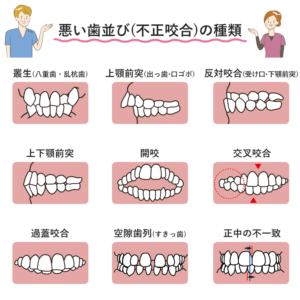

いつつめは《開咬》です。「かいこう」と読みます。

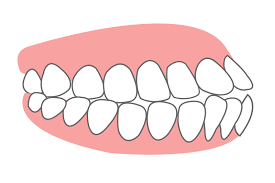

開咬とは前歯が噛んでいない噛み合わせのことです。

日本人の不正咬合の5.7%が開咬に該当します。

お口の周りの筋肉が弱いことが原因で開いてしまう「ぽかん口」とは異なります。

自分では不正咬合に気づきにくいですが、実は非常に問題のある噛み合わせです。

軽度であれば、見た目はほとんど気になりません。だから、自ら開咬の治療希望をされる方は少ないです。

重度になると「前歯で食べ物が噛み切れない」という訴えが出ます。

ただ、舌を使って、器用に噛み切り、ハンバーガーやラーメンを難なく食べられる人もたくさんいます。

この舌を使う癖が開咬の大きな特徴であり、大きな難関になります。

舌癖の改善が開咬治療のカギを握る

開咬が先か、舌癖が先か、いずれにしろ、開咬と舌癖には切っても切れない深い関係があります。

開咬の要因として最も多いのは前歯が萌出する小学低学年時に、

舌を上下前歯の間に入れる舌突出癖とされています。

上下の歯の間に隙間があると、舌で埋めないと嚥下がうまくいきません。これが最も多い舌癖です。

開咬になった後は、しゃべるとき、つばを飲み込むとき、前歯で噛み切るときなどに舌を上下前歯の間に入れる

習慣がついてしまい、開咬が重篤化する傾向があります。

矯正歯科治療をする際も、舌癖があると治りにくく、後戻りしやすくなります。

だから、舌癖を改善するための装置や訓練が必要になることもあります。

ただ、開咬が治れば、舌を入れるスペースがなくなるので、舌癖が改善することも多いようです。

.

開咬は日常では困っていない人が多い噛み合わせです。

しかし、それは若いときだけで、40歳を超えるころには奥歯や顎関節に大きな問題が生じます。

開咬は「理想的な噛み合わせ」と真逆の噛み合わせのため、奥歯に大きな負担がかかり、

経年的に奥歯を失っていくリスクが非常に高いです。

開咬の治療方法

前歯が噛んでいないと、話すとき、飲み込むときなどに空気が漏れるので、舌でふさぎたくなります。

開咬は最も治療が難しい噛み合わせの1つです。その大きな理由は舌癖が関与するからです。

舌を上下顎の前歯の間に入れる習癖があると、矯正歯科治療で歯を動かそうとして、なかなか噛んできません。

また、1度は矯正歯科治療で前歯が噛んだとしても、後戻りしやすいと言えます。

それでも、しっかり力をかけられる矯正装置で前歯を閉じてあげれば、前歯は噛むようになります。

前歯が閉じれば、舌が入るスペースもなくなるので、徐々に舌癖も改善することが多いようです。

診療226日目、歯並びの名前《上下顎前突》

2023年4月22日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

本日も歯並びの名前とその特徴を紹介していきます🙋♀️

よっつめは《上下顎前突》です。「じょうげがくぜんとつ」と呼びます。

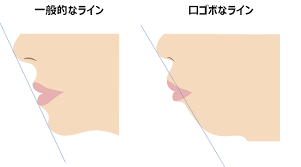

見た目は、上下の歯が噛み合わず、正面衝突しているように見えます。

上下顎前突は上下の歯または顎の骨自体が前に出ていることで、

横顔から見たときに顔の下半分が前に出ているいる状態です。

一見、歯並びが綺麗に揃っていても、上下の前歯が外側に向いているため口元が突き出している

ように見え、口が閉じにくいなどの不具合があります。

また、無理に口を閉じようとすると下顎のオトガイ部に梅干しのようなシワができてしまい、

見た目を気にされる方も多いようです。

上下顎前突の原因は唇や舌などの口腔周囲の筋肉や骨格などのバランスが悪いことが考えられます。

.

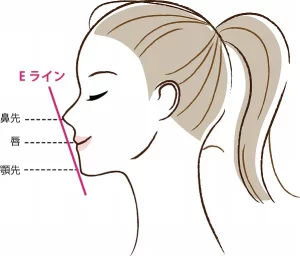

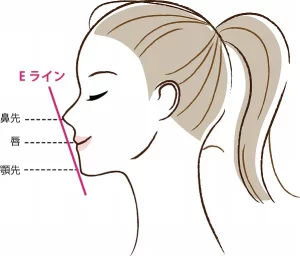

横顔のEラインはありますか?

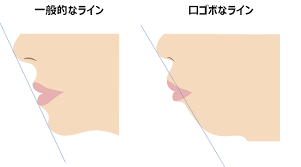

口ゴボとは、唇を閉じた状態で、横から見たときに口元がポコッと盛り上がっている状態を指します。

顔貌の美しさにはさまざまな定義があり、一概に決められるものではありませんが、

口ゴボはその基準の1つである「Eライン」とは逆の状態です。

顔を横から見たときに、鼻の先端と顎の先端を結んだ直線から、唇が少し引っ込んでいる

(唇が直線に触れない)ラインのことを指します。「エステティックライン」「Eライン」と呼ばれます。

.

注意したい症状

①うまく咀嚼できない、うまく発音できない

口ゴボは歯の咬み合わせが悪い状態であるため、うまく咀嚼できなかったり、発音が悪かったりという影響が出ます。

②口呼吸になりやすい

唇が閉じにくいため、口呼吸になりやすいです。口呼吸になると口の中に菌が入りやすく、

乾燥しやすくなるため、体調を崩しやすくなります。

.

舌で歯を押す癖、口呼吸などの癖も上顎前突・上下顎前突、および口ゴボを悪化させる要因です。

そのため、そういった癖を改善することで、口ゴボの悪化を防ぐことは可能です。

ただ、改善するということになると、自力ではできません。

誤った方法で力をかけると、顎の骨の吸収が進んだり、逆に歯並びが悪化することがありますので、

必ず歯科医院で検査・治療を受けるようにしてください。

まずはお気軽にご相談ください!💫

診療225日目、歯並びの名前《反対咬合》

2023年4月21日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

本日も歯並びの名前とその特徴を紹介していきます🙋♀️

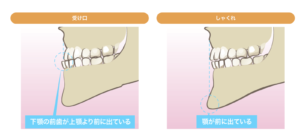

みっつめは《反対咬合》です。「はんたいこうごう」と呼びます。

受け口、下顎前突とも言い、下顎が前顎より出ている状態を指します。

日本人で受け口の方の割合は約3~4%と言われています。

反対咬合は前歯3本以上の噛み合わせが上下逆になっている状態で、

「受け口」「しゃくれ」とも呼ばれます。

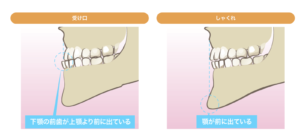

受け口としゃくれは、何がちがうのか?

受け口としゃくれは同じ意味だと思っている方も多いかもしれません。

しかし厳密にいうと、受け口としゃくれは異なる意味を持っています。

どちらも下顎が出ている状態のことを指しますが、それぞれ下顎が出ている状態に違いがあります。

簡単に説明すると、

受け口は歯並びの状態が反対咬合になっていることで、しゃくれは骨格が原因の下顎前突のことです。

それぞれの意味や原因についてよりくわしく解説していきます。

⚫︎受け口

受け口を放置してしまうと、口の周りに以下のようなデメリットを引き起こしやすくなります。

・歯を磨きにくいため、歯周病や虫歯などのさまざまな歯の病気にかかりやすくなる

・咀嚼がうまく行えなくなる

・歯の一部に過度な負担がかかる

・口を閉じにくいため、口内が乾きやすくなる

・発話する際にサ行などの発音がやや悪くなる

・舌足らずな話し方になる

・顎関節症という病気を引き起こし、口の開け閉じが円滑に行えなくなる

.

そして、身体にも、以下のようなデメリットをもたらすこともあります。

・肩こり

・頭痛

・食べ物をうまく噛めないことによる胃腸の不具合

・集中力の低下

・見た目の印象がよくないため、消極的になる

.

また注意したいのは、受け口は生まれつきのものではなく、後天的になる場合があります⚡️

主に、ふたつの原因で受け口になったと考えられます。

①舌癖

受け口の方のなかには、下の歯列を無意識に舌で押し出す癖がある方もよく見受けられます。

下の歯列を日常的に癖で押し出していることで、少しずつ前に飛び出ていき、受け口の形へと変化してしまうのです。

口呼吸と同じく、舌癖が子どもの頃からある場合はより受け口になるリスクが高まります。

②指しゃぶり

幼い頃の指しゃぶり自体は問題ありません。

しかし4歳ごろを超えても指しゃぶりを続けていると、受け口になりやすくなるため注意が必要です。

指しゃぶりをしているとき、口のなかでは前歯で指を噛んでいる状態です。

指を噛むことで前歯に不自然な力がかかり、歯並びが崩れてしまうのです。

.

⚫︎しゃくれ

しゃくれのほとんどは、骨格の遺伝によって起こります。

両親のうちどちらか、もしくは双方がしゃくれた骨格になっている場合は、お子さんもしゃくれになる確率が上がります。

子供の歯並びの約30%は両親からの遺伝によるものといわれています。

特に、骨格的な問題をもつ下顎前突症は不正咬合の中でも遺伝的な影響を受けやすいとされ、

ご家族や親せきの方にも反対咬合の方がいる傾向にあります。

お子さんをお持ちの方で本人もしくは配偶者がしゃくれた状態になっている方は、

子どもが幼いうちから口周りの状態をよく観察しておきましょう。

しゃくれは、大人になると子どもの頃よりも治療のハードルが上がります。

わずかでもしゃくれの兆候が見られた場合、早期の処置の開始をおすすめします。

診療224日目、放っておくと顎関節症に!?

2023年4月20日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

歯並びの名前紹介を一回お休みして、「顎あご」のお話です♩

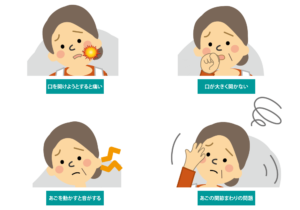

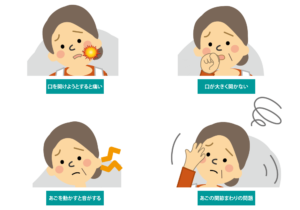

顎やお口にこのような症状はありませんか?

- 顎の関節(耳の前あたり)が痛い

- 口を開くと顎がカクカクする

- 口が開けにくい

- 口を開くと耳の前あたりから音がする

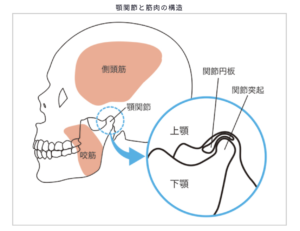

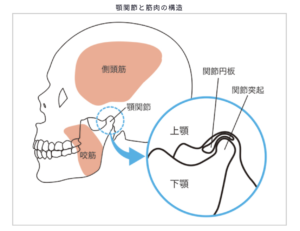

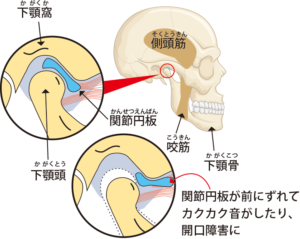

そもそも顎関節症とは

顎関節症は、顎の関節に違和感がある、耳の前あたりが痛くて口がうまく開かない、

顎を動かすと音がする、などの症状が出ます。

さらに顎やこめかみが痛む、偏頭痛や腕や指の痺れなどを引き起こす場合もあります。

症状が広範囲に渡り、個人差があるのが特徴です。

顎関節症には様々な原因が挙げられますが、上下の歯の噛み合わせに異常がある事が原因になってる事が多いです。

歯ぎしり・欠伸などによる過度の開口や、硬いものを噛んだ時に顎の関節に負担をかけていることが原因の場合もあります。

また、ストレスや精神的緊張が顎の周りの筋肉を緊張させる事で顎関節に負担がかかり、関節に異常を引き起こしている事もあります。

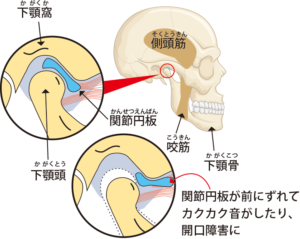

顎関節症の直接的な原因

顎関節症はどこが悪くなっているかによって4つのタイプに分類されます。

- 顎を動かす筋肉の障害

- 靱帯などの顎関節周囲の障害

- 顎関節内の軟骨のようなもの(関節円板)の障害

- 顎関節を構成する骨の変形

顎関節症の直接的な原因はまさにこの4つです。

これらの障害により顎関節症が発症します。

顎(がく)関節症は、口の開けづらさ、あごを動かすときにする音、あごの痛みなどの症状が現れます。

命にかかわる症状ではありませんが、長引くと生活の質の低下にもつながります。

その顎関節症の発症原因のひとつに、顎関節に悪影響のある習慣によってもたらされることがわかっています。

違和感を覚えたとき、チェックしたい習慣

まず、食事するときに「片側だけでかむ習慣」。左右両方の歯で均等に噛まずに、

無意識に左右どちらか一方だけで噛む偏咀嚼(へんそしゃく)の癖がある人は少なくありません。

この癖がある場合、噛む側の関節に大きな負担がかかり、口を開く際に音が鳴ることがあります。

また、噛んでいる側の歯のみすり減ることもあります。

顎関節症の種類と主な症状

顎関節症はどこが悪くなっているかによって4つのタイプに分類されます。

- 顎を動かす筋肉の障害

- 靱帯などの顎関節周囲の障害

- 顎関節内の軟骨のようなもの(関節円板)の障害

- 顎関節を構成する骨の変形

このように原因となる場所は様々ですが、結果として顎関節周囲に次のような症状が現れます。

- 顎の関節(耳の前あたり)が痛い

- 口を開くと顎がカクカクする

- 口が開けにくい

- 口を開くと耳の前あたりから音がする

音がする(クリック)だけの場合には経過観察で問題のない場合が多いですが、痛みがあったり、

口が開けにくかったり(開口障害)する場合にはお食事がしにくくお困りではないかと思います。

その場合はすぐに顎関節症治療を行っている歯科医院の受診をおすすめいたします。

診療223日目、歯並びの名前《上顎前突》

2023年4月18日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

本日も歯並びの名前とその特徴を紹介していきます🙋♀️

ふたつめは《上顎前突》です。「じょうがくぜんとつ」と呼びます。

読んで字の如く上あご、もしくは上の歯並びが飛び出ている状態です。

日本人の不正咬合の12.9%が上顎前突に該当します。

上顎前突とは下の歯よりも上の歯が6mm以上前に出ている状態で、「出っ歯」や「下顎遠心咬合」とも

呼ばれています。

上と下の前歯が大きく離れてしまっていることで見た目だけでなく、機能的なトラブルが生じます。

.

いくつ当てはまりますか?

1.上唇が盛り上がり、口元や横顔の見た目が気になる

2.カメラに映る時は無意識に下顎を前に出してしまう

3.笑った時につい手で口を覆ってしまう

4.麺類が上下の前歯同士で咬み切れない

5.発音しにくい

6.口が閉じづらい、鼻がつまっている

7.口を閉じると、あごに梅干しのようなシワができる

.

前歯が極端に外側に向いて生えている場合や、口を閉じていても歯が見えてしまうような状態を指しますが、

歯だけが前に出ているケースや、上顎の骨から前に出ているケースもあります。

上顎前突の原因は指しゃぶりや口呼吸による悪い癖、上下の顎のアンバランスな成長によるものなどが

考えられます。

上顎前突症の方は転倒などの事故により上顎前歯を打撲しやすい傾向にあります。

出っ歯の度合いが著しい人は、上顎前歯の破折などの外傷を生じる確率が約30%という報告があります。

また、出っ歯の子供は通常のかみ合わせの子供に対し、前歯の損傷のリスクが約2倍高いといわれています。

.

上顎前突には大きく分けて2つあります。骨格性と、歯槽性と呼ばれるものです。

骨格性は骨の位置の違いによって起きるもので、後者は前歯の傾斜角度によって起きます。

そして実際には両者の混合型が最も多く見られます。

出っ歯を気にされている方は、以下の症状を訴えることが多くみられます。

上下それぞれの顎の位置によって、総合的に「上顎前突」と判断しますので、上顎骨が基準値より前方に位置していても

下顎骨が基準値よ後方に位置していても上顎前突となります。

実際には、下顎骨が後方に位置していることによる骨格性上顎前突が日本人の上顎前突の80%を占めると言われています。

.

一方で、歯槽性上顎前突は、前歯の傾斜によって前歯が突出してしまうタイプです。

下の歯列との間に隙間ができやすいので、口腔内が乾燥しやすくなっています。

その隙間を舌で塞ごうとすることで、前歯の突出を助長してしまうことがあります。

唾液には本来、口腔内の汚れを洗い流して清潔に保つ作用があります。

そのため、口腔内が乾燥してしまうと虫歯や歯周病の原因になることもあるので要注意です。

.

いきなり矯正治療!とはなりませんので、ぜひお話ししましょう😊

診療222日目、歯並びの名前《叢生》

2023年4月17日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

今日からしばらく歯並びの名前とその特徴を紹介していきます🙋♀️

まずひとつめは《叢生》です。「そうせい」と読みます。

ぱっと見「ぎょうせい」に読まれがちですが・・・受付もたまに迷いますが・・・

「そうせい」です!(大切なことなのでリフレインします)

叢生とは歯並びがでこぼこ、ガタガタに生えている状態のことをいい、「乱杭歯」とよばれることもあります。

犬歯が大きく飛び出して生えている「八重歯」や、歯がねじれて生えている「捻転」も叢生の症状のひとつです。

日本人の不正咬合の44.3%が叢生に該当します。

このブログを書いている受付も上の歯が一本だけやや捻転しているため、パッと見た目は正常ですが、

正式には叢生の部類に入ります。

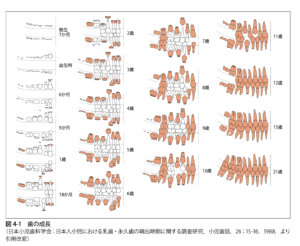

日本人は顎の骨格が小さく、乳歯から永久歯に生え変わる際に、犬歯やその周辺の歯が入るための

十分なスペースがないために、歯列からはみ出て生えてしまうのです。

親知らずが斜めに生える、真横に生える原因も顎の小ささによります。

また「舌を咬む」「指を咬む」などの日常のクセでも叢生の要因になりますので、気をつけましょう⚠️

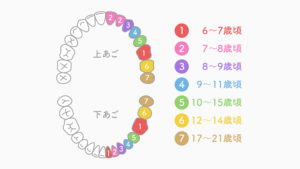

特に日本人の上顎の場合、50%の方が、

前から6番目の歯→1番目の歯→2番目の歯→4番目の歯→3番目の歯(犬歯)→5番目の歯→7番目の歯の順に歯が生え変わります。

隙間不足が不足した状態だと、後半に生え変わる犬歯は歯列から外れて表側に生えてきてしまいます。

そのため矯正治療を開始するタイミングが「犬歯が生えてから」と説明する医院が多いです。

このような理由以外にも、遺伝や食生活、歯の大きさが関連していると考えられます。

.

叢生の度合いがひどい場合には、後から生えてくるはずの永久歯が出てこられず、

「埋伏歯」という状態になってしまうこともあります。

「先天性欠損」という生まれつき歯がない状態なのか、「生えるスペースがなく歯茎に埋まっている」状態なのか、

レントゲンを撮ることで確認するできます!✨

叢生の大きな原因のひとつとして、顎の骨が小さく歯が骨格内に収まり切らずはみ出てしまうため、

歯が重なり合って生えてしまうことは挙げられます。歯みがきが難しく食べカスが残りやすいため、

虫歯や歯肉炎を引き起こすリスクが高くなります。

.

きちんと歯が並ぶためには、顎に十分なスペースが必要です。

叢生の患者様はそのスペースが足りていないことが多いため、顎の骨を広げる治療や、

やむを得ず抜歯によってスペースを確保することがあります。

診療221日目、「ばっし」と「ばっし」

2023年4月15日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

先日「ばっし」のお話で患者様と会話が噛み合わなかった受付です。

「ばっし」と聞くとどうういった漢字が思い浮かびますか?

歯科ではふたつの「ばっし」が存在します!⚡️

「抜歯」と「抜糸」です。

「歯を抜くこと」と「(歯を抜いた後に歯茎を結んだ)糸を切ること」です。

間違えのないように一般的に歯科では、

「ばっし」と「ばついと」と言い分けています。

抜歯後の患者様に「ばっしはいつですか?」と聞かれ、思考が一瞬停止した訳です😂

そう、ものにはなんでも名前が付いており、

間違えないように異口同音でも工夫していますよね。

ということから“名前”にスポットを当ててみるのもいいかなと思いました。

次回から歯並びの名前に付いてご紹介していきます!

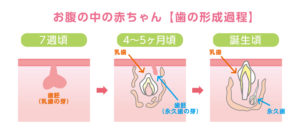

診療220日目、歯はいつどこで作られるの?

2023年4月14日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

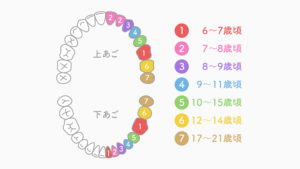

そういえば「乳歯」はいつできるんだろう?と調べてみました。

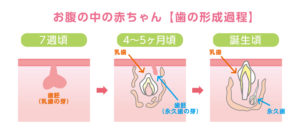

乳歯も永久歯もお母さんのお腹の中でできます!

胎生7週から10週頃になると、口の表面の上皮細胞が数を増して内部に入り込み、

乳歯の芽となる歯胚(しはい)が形成されます。

また、胎生3か月半頃(12週ごろ)になると永久歯の歯胚の形成も始まります。

これらの歯胚は数年の期間をかけて歯槽骨の中で発育し、やがて歯として口の中に生えてきます。

つまり、お腹の中で歯の元となる種が作られて成長を続ています🌱✨

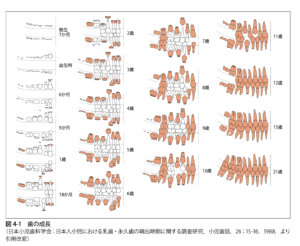

歯の成長を、お顔を横から見た図で紹介しますね!

徐々に歯が育っている様子がお分かりでしょうか😊

歯が育つ大切な時間でもあるお母さんの妊娠期間中、

妊娠性の歯周炎や歯周病などお口の中のトラブルにはより気をつけましょう。

いつもと違うな・・・と違和感を感じましたら、

お一人で悩まずに当院へご来院ください😊

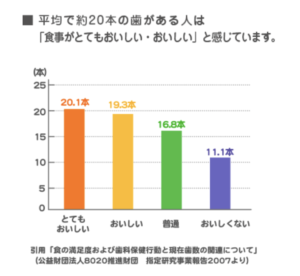

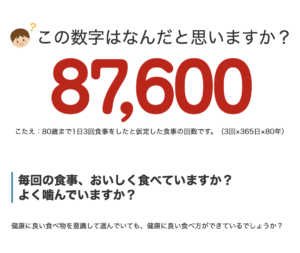

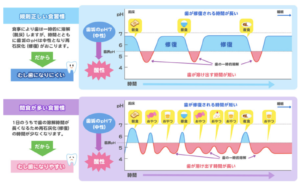

診療219日目、食べたいものを食べるためには

2023年4月13日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

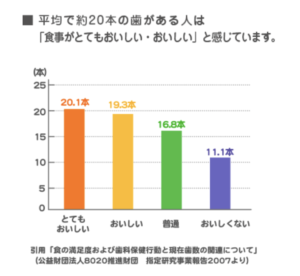

今日は、改めて「歯があるから美味しい食事が食べられる」ことについて

ご紹介します💡

.

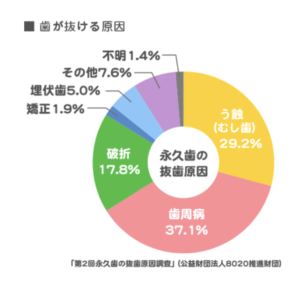

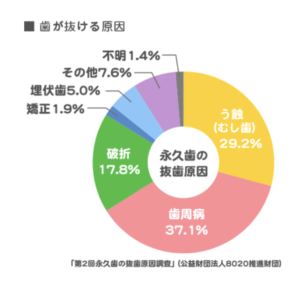

では、歯が抜けてしまうのはなぜか😥

診療218日目、イートライトっ知ってる?

2023年4月11日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

.

今回は食育に関するお話です!

■ eat rightとは?

”eat right”と聞かれてどのような印象、イメージが浮かぶでしょうか?

直訳すると「食べる権利」

辞書を調べると「正しく食事を取る」「正しい食事をする」とあります。

アメリカでは、最大の栄養士のネットワークをもつ団体が「eat right」です。

今から50年以上前に、ジャーナリストであり代表である砂田登志子が、

国際栄養学会など国際大会へ参加した時に、

出会ったこの言葉に閃きを感じたといいます。

我々はこの言葉を受け継ぎ、日本における食べる権利”eat right”を推進していきます。

そのためには「もっと楽しく!」。「みんなで『食育』をもっと楽しく!」をテーマにより

良い社会へと変革していきたいと思います。

そのためには、日本全体で「食育をもっと楽しく!」食

育イノベーションを実現していきましょう!

eatright japanは、全ての人々の役に立つ「仕組みづくり」をご提案します。

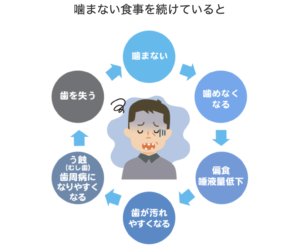

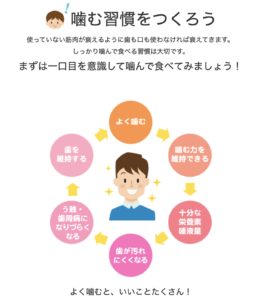

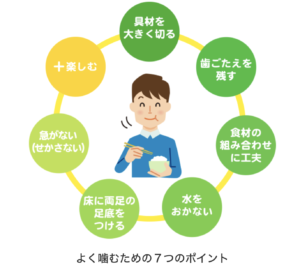

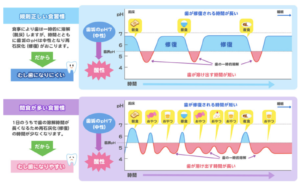

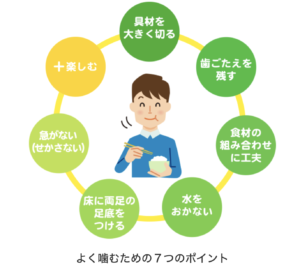

よく噛んで食事をすることの大切さが丁寧にわかりやすく

まとめてくださっていたので、シェアします🤝✨